地中熱利用促進協会 設立20周年記念シンポジウム 開催のご案内

2024/10/12追記 資料集を公開しました

2024/10/12追記 資料集を公開しました

▶20周年記念シンポ資料(PDFファイル/32.8MB)

——–

当協会は設立20周年を迎えました。

そこで、設立20周年記念シンポジウムをリアル・オンラインのハイブリッド型で開催します。

趣意書

カーボンニュートラルが宣言されてから4年が経ちます。いたるところに太陽光発電パネルや風力発電の風車が設置され、国内のさまざまな風景に自然と溶け込むようになりました。私たちの“違和感”も薄らいできているように思います。これは再生可能エネルギーが日本でも浸透してきたことを意味するものと捉えていますが、未だカーボンニュートラルへ向けては道半ばです。いよいよ再生可能エネルギー「熱」の出番です。

当協会は今年、設立20周年を迎えました。20年前の国内の地中熱ヒートポンプシステム導入件数は約200件、現在は3,200件を超えるほどになりました。海外の地中熱先進国には及びませんが、これまで地中熱に携わられた皆様の地道な努力が実を結んだ結果の賜物です。

近年、海外では省エネの流れから地中熱の地域熱供給への導入が進んでいる情報を耳にします。国内でもその流れを普及の一つの手がかりとして、エネルギー基本計画にも謳われているように「複数の需要家群で熱を面的に融通する」ことで、地中熱の普及拡大を目指すことは十分可能と考えています。

20周年事業では、これまで積み上げてきた活動〈過去〉を振り返りながら、足元〈現在〉をしっかりと認識し、2050年を見据えた次世代の地中熱〈未来〉を考える場とします。具体的には、地中熱に関するこれまでの施策(基本文書や設計基準、ガイドライン、補助金制度、技術開発等)を協会20年の歩みと共に紹介し過去を振り返ります。また、2017年に策定した地中熱ロードマップを今般改定し、内容を紹介いたします。加えて地中熱の専門分野に限らず多方面の分野で活躍されている方々を迎え、「これからの地中熱」と題して、パネル討論を行います。

協会の周年事業ではありますが、脱炭素の取組に関心をお持ちの多くの方々に地中熱の魅力を感じていただける場にしたいと考えております。

開催方法の概要

タイトル:地中熱利用促進協会設立20 周年記念シンポジウム

テーマ: 現在・過去・未来の地中熱利⽤ 普及への取組み

日 時: 2024年10月17 日(木) 13:30~16:30

開催方式:ハイブリッド型 会場参加(定員140名/先着順)・オンライン参加(ZOOMミーティング)

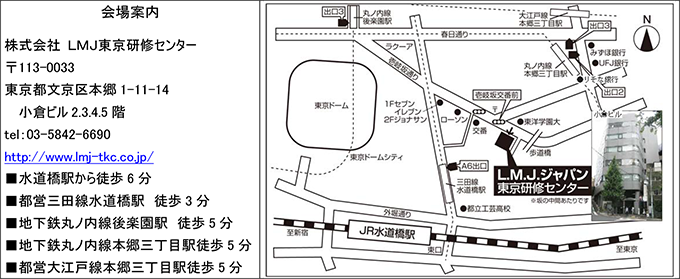

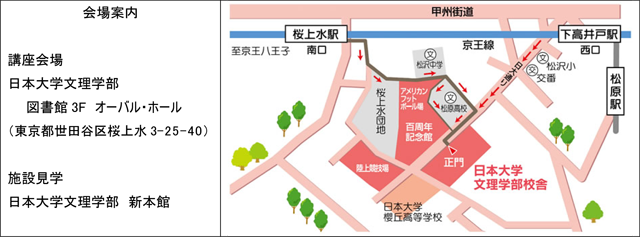

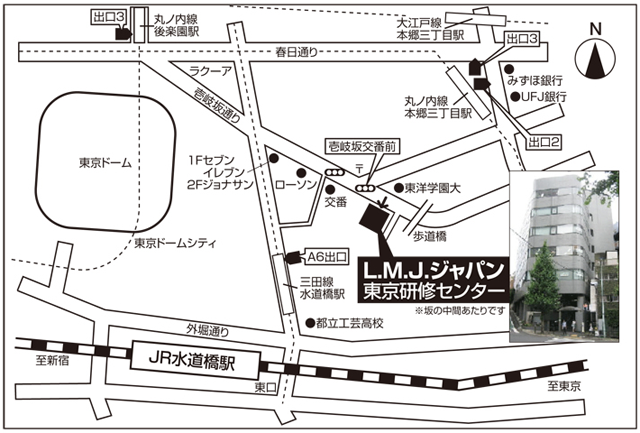

場 所: 千代田区立内幸町ホール

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-5-1 ▶アクセス

対象者:地中熱にご興味のあるすべての方(非会員でも可)

参加費:無料

参加お申込みはこちら ![]() *お申し込み後の出欠の変更については協会事務局までご連絡ください。

*お申し込み後の出欠の変更については協会事務局までご連絡ください。

申込締切 10月9日(水)まで

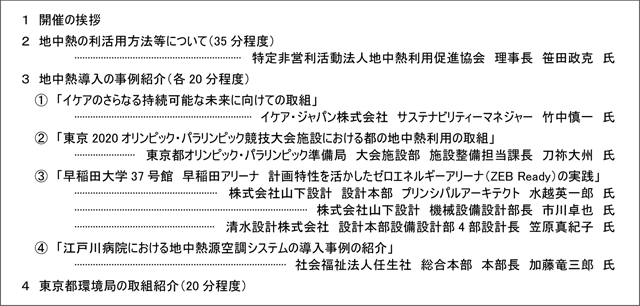

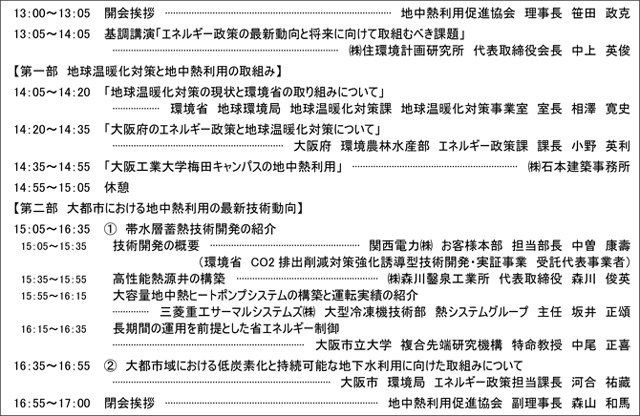

プログラム

- 1.開会挨拶 13:30

- 2.来賓挨拶 13:35

・地中熱エネルギー利用促進議員連盟 会長 遠藤 利明 様

・東京都知事 小池 百合子 様(ビデオメッセ-ジ)

・環境省 水・大気環境局 局長 松本 啓朗 様 - 3.基調講演 13:45

『NEDOが取り組む技術開発、過去~未来 ― 再生可能エネルギー熱利用分野 ―』

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

再生可能エネルギー部 熱利用・地熱発電ユニット ユニット長 馬場 惠里 様 - 4.協会20年の歩み 14:05

地中熱利用促進協会 監事 及川 喜代文、事務局長 赤木 誠司 - 5.地中熱利用促進協会ロードマップの紹介 14:25

地中熱利用促進協会 理事長 笹田 政克 - 休憩 14:45

- 6.パネル討論 テーマ:『これからの地中熱』15:00

[ファシリテーター]

地中熱利用促進協会 青年部会長 谷口 聡子

[パネリスト]

①株式会社梓設計 設備システム部門 副代表 機械システム部 部長 阿部 克史 様

②三菱UFJ リサーチ&コンサルティング政策研究事業本部 産業創発部 主任研究員 高橋 渓 様

③大阪市環境局 環境施策部長 河合 祐藏 様

④株式会社悠Green 取締役 脱炭素アドバイザー、

株式会社H Energy 日本担当カントリーマネージャー 本橋 恵一 様

⑤地中熱利用促進協会 副理事長 安川 香澄 - 7.閉会挨拶 16:25

- 閉会 1630

記念シンポジウム後、懇親会を予定しております。

懇親会概要

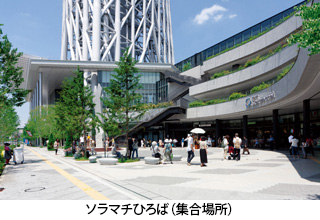

場所:アラスカ日本プレスセンター店 ▶アクセス

時間:17:00~

懇親会費:1万円

※次第など詳細は確定次第ご案内いたします。

協会設立20 周年 ロゴマーク制作者紹介

グラフィックデザイナー サイ ユンチ

プロフィール

台湾生まれ、東京在住7 年目。 様々な国のアートやデザインに興味があ り、印象的でインパクトのあるデザイン制作が得意。 現在、Web・UI/UX デザイン、映像デザインなども手がけ、JRや環境省などのデザインコンペで受賞歴が多数ある。 趣味は旅行、映画、それと寝ること。

台湾生まれ、東京在住7 年目。 様々な国のアートやデザインに興味があ り、印象的でインパクトのあるデザイン制作が得意。 現在、Web・UI/UX デザイン、映像デザインなども手がけ、JRや環境省などのデザインコンペで受賞歴が多数ある。 趣味は旅行、映画、それと寝ること。

デザインコンセプト

数字「20」:左側の「2」は青色で描かれており、矢印の流れが地中熱エネルギーの循環を示しています。右側の「0」は赤色で描かれており、中に上下の矢印が描かれています。これは地中からの熱の移動を表現しています。

数字「20」:左側の「2」は青色で描かれており、矢印の流れが地中熱エネルギーの循環を示しています。右側の「0」は赤色で描かれており、中に上下の矢印が描かれています。これは地中からの熱の移動を表現しています。

カラー:青と赤の配色は、冷暖房のエネルギーフローや温度変化を象徴しています。青は冷、赤は温を表しています。

このロゴは、地中熱の利用促進を目的とした協会の20 年に渡る活動とその成果を祝うものであり、地中熱エネルギーの重要性と持続可能なエネルギー利用の普及を視覚的に表現しています。

後援・協賛

| 【後援】 環境省、経済産業省、東京都、大阪市、日本地熱学会、(公社)空気調和・衛生工学会、(国研) 産業技術総合研究所、(国研) 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)、(特非)気候ネットワーク、(特非)建築設備コミッショニング協会、(一財)ヒートポンプ蓄熱センター、(公社)日本建築家協会、(公社)日本建築士会連合会、(一社)建築設備技術者協会、(一社)ソーラーシステム振興協会、(一社)全国さく井協会、(一社)日本建築士事務所協会連合会、(一社)日本設備設計事務所協会連合会、(一社)日本木質バイオマスエネルギー協会(順不同) |

| 【協賛】 (特非)秋田地球熱利用事業ネットワーク、(一社)有明未利用熱利用促進研究会、(特非)北関東産官学研究会、中部地中熱利用促進協議会、東北ZEB 再エネ熱促進協議会、長野県地中熱利用促進協議会、新潟県地中熱利用促進協議会、福井県地中熱利用研究会、福島県地中熱協同組合、山梨県地中熱利用推進協議会 ( 順不同) |

お問い合せ

特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会 事務局

〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-29-20 パシフィックアークビル5階

Tel/Fax:03-3391-7836

E-mail:geohpajs@geohpaj.org

資格試験二級 過去問題訂正

二級の問題に一部誤りがあり訂正しました(2024年9月26日)

2024年度登録更新手続きのご案内

今年度、登録更新の対象となる方(登録期限が2025年3月末日の方)に、登録更新についてご案内いたします。

今年度より登録更新手続きの煩雑さを軽減するため、登録申請によって登録更新講座の受講から登録証発行まで一連の手続きとなる運用へと変更いたしました。

登録更新手続きに関しては下記の2024年度登録更新手続きのご案内を参照ください。

2024年度の登録更新講座は、以下日程で開催いたします。

会場での対面講座と、その講座を収録した動画配信講座を実施いたします。

【対面講座】

開催日時: 2024年10月31日(木) 10:45-15:00(10:30受付開始)

受講人数: 12名まで

会場: 連合会館205会議室 (東京都千代田区神田駿河台3-2-11、JR御茶ノ水駅徒歩5分)▶アクセス

【動画配信講座】

対面講座を収録した動画のストリーミング配信(ダウンロード不可)

動画公開期間: 2024年12月1日(日)~2025年2月28日(金)

質問受付期間: 2024年12月2日(月)~2025年2月28日(金)(事務局宛てにメールでお送りください)

講師からの回答期間: 2025年3月末までに順次回答

登録申請の申込はフォームまたは登録申請書にてお手続きいただき、登録申請費用を指定の口座にご入金ください。

入金確認後、登録更新講座の受講票(PDF)または動画視聴URLをメール送付いたします。

オンライン申請

郵送申請

・地中熱施工管理技術者 登録申請書(様式第1~3号)(WORD)

郵送・メールでお申込みの方は、上記より登録申請書様式(WORD)をダウンロード頂き申請ください。

地中熱施工管理技術者資格制度

・地中熱施工管理技術者資格制度について

・資格試験・更新講座の実施について

・登録手続、更新手続について

・企業・団体別地中熱施工管理技術者登録状況

地中熱施工管理技術者資格制度 2024年度資格試験 実施案内

地中熱施工管理技術者資格制度資格試験の2024年度受験の申込受付をいたします。

申込受付期間は9/9(月)~9/30(月)となります。

受験の手引きは以下よりダウンロードください。

◎2024年度受験の手引き(PDFファイル)

今年度より資格試験の受験申込はオンラインでの運用といたしました。

また従来通り郵送申込も受付いたします。

試験日:2024年12月8日(日)

試験会場:明治大学リバティータワー

一級試験:13:40~16:40(受付・入室 13:10~13:30)

二級試験:13:40~15:40(受付・入室 13:10~13:30)

オンライン申込

・資格試験受験申込フォーム 様式第1号(申込受付期間に利用できます)

・実務経歴書 様式第2号(オンライン申込用 EXCEL)

・実務経歴確認書 様式第3号(オンライン申込用 WORD)

郵送・メール申込

・受験申込書 様式第1~3号(郵送・メール申込用 WORD)

資格試験 これまでに出題された問題の一部を公開いたします。

二級の問題に一部誤りがあり訂正しました。訂正は選択問題【18】の解答です。(2024年9月26日)

![]() 一級(PDFファイル 579KB)

一級(PDFファイル 579KB) ![]() 二級(PDFファイル 741KB)

二級(PDFファイル 741KB)

地中熱施工管理技術者資格制度

保護中: 20周年シンポプレビュー

「地中熱ヒートポンプシステム施工管理マニュアル改訂版」(地中熱利用促進協会2022)【部分改訂】

2022年地中熱利用促進協会発行『地中熱ヒートポンプシステム 施工管理マニュアル 改訂版』が部分改訂となりました。

改訂箇所は以下項目です。(2024年7月19日改訂)

第4章 地中熱交換器 4.5 水圧試験p.89

4.5.1 水圧試験方法において図4.5.1を改訂

4.5.2 水圧試験時の注意事項に③と【参考】を追記

部分改訂(改訂前との比較表)(PDF)

2024年度地中熱関連の補助金・融資制度一覧を掲載しました

2024年度の地中熱関連の補助金・融資制度一覧を[国・自治体情報]の[補助金]のページに掲載しました。

この一覧表は、国ならびに都道府県、市区町村の補助金・融資制度に関する情報について調査し、取りまとめたものです。

既に申請が締め切られている、また、特にリフォーム関係の補助金では地中熱については適用されない場合等もありますので、本情報の活用にあたっては、ご自身で確認の上、お願いいたします。

◎2024年度補助金一覧(PDFファイル)

※こちらのリンクからもダウンロード頂けます。

地中熱普及拡大 中長期ロードマップ 改定版 2024

地中熱利用促進協会では、地中熱普及拡大に向けた中長期ロードマップを改定いたしました。

2024年6月

特定非営利活動法人地中熱利用促進協会

理事長 笹田政克

![]() ▶PDF版はこちらより

▶PDF版はこちらより

1.はじめに

地中熱は地表近くにある再生可能エネルギーで、国内のどこででも利用できる。市街地に限ってみても膨大な量の導入ポテンシャルがあるが、まだそのほとんどが未利用のままである。欧米諸国では1970年代の石油危機以降に石油代替エネルギーとして地中熱の利用が始まったが、日本ではエネルギー政策に地中熱が取り上げられたのは、2010年のエネルギー基本計画(第3次)が初めてである。その後はエネルギー政策、環境政策、住宅・建築物の政策に次々に取り上げられ、導入支援の補助金に後押しされて地中熱ヒートポンプの設置件数は毎年着実に伸びてきた。地中熱利用の普及活動を進めてきている地中熱利用促進協会では、地中熱ヒートポンプの普及拡大を中長期的な視点から検討し、2017年にロードマップを公表した。その後わが国では2050年カーボンニュートラルの目標が出されたので、それに合わせて今回ロードマップの改定を行った。

2.改定の経緯

2017年に公表した中長期ロードマップでは、「2030 年代の地中熱のあるべき姿」を示している。このロードマップでは、国が2015年の長期エネルギー需給見通しで検討した再生可能エネルギーの熱利用についての 1341 万 kL(原油換算)の10%にあたる134万kL(原油換算)を地中熱で賄うことを2030年代に実現すべき目標にした。

気候変動の国際的枠組みとして2015年にパリ協定が締結されたが、わが国でも2020年に脱炭素宣言がなされ、2030年までの温室効果ガス削減目標と、2050年までにカーボンニュートラルな社会を実現することが国際公約となった。当協会はこの状況に変化に対応して、2017年に作成したロードマップの見直しを行い、新たな地中熱の普及戦略を議論し、ロードマップ(改定版)を作成した。改定するにあたり、2017年にロードマップに掲げた「2030年代の地中熱のあるべき姿」はチャレンジングな高い目標であったので、目標となる数字134万kL(51PJ)は変更せず、実現すべき時期を2030年代ではなく2050年とし、目標到達に至る道筋と目標実現に向けて対応すべき課題を整理した。

3.ロードマップ(改定版)の概要

地中熱ヒートポンプは冷暖房、給湯、融雪のほかプールや温泉の加温、施設園芸、工場での冷温水など多方面で利用されている。地中熱ヒートポンプは、従来型の設備に比べて省エネ性が高く、CO2排出量の削減効果が大きいことから、カーボンニュートラルな社会実現に向けて将来性の高い再生可能エネルギーである。このロードマップ(改定版)では、このような地中熱利用の優れた特性を生かして普及を進めることができるように、2050年に向けての活動の道筋を描いている。

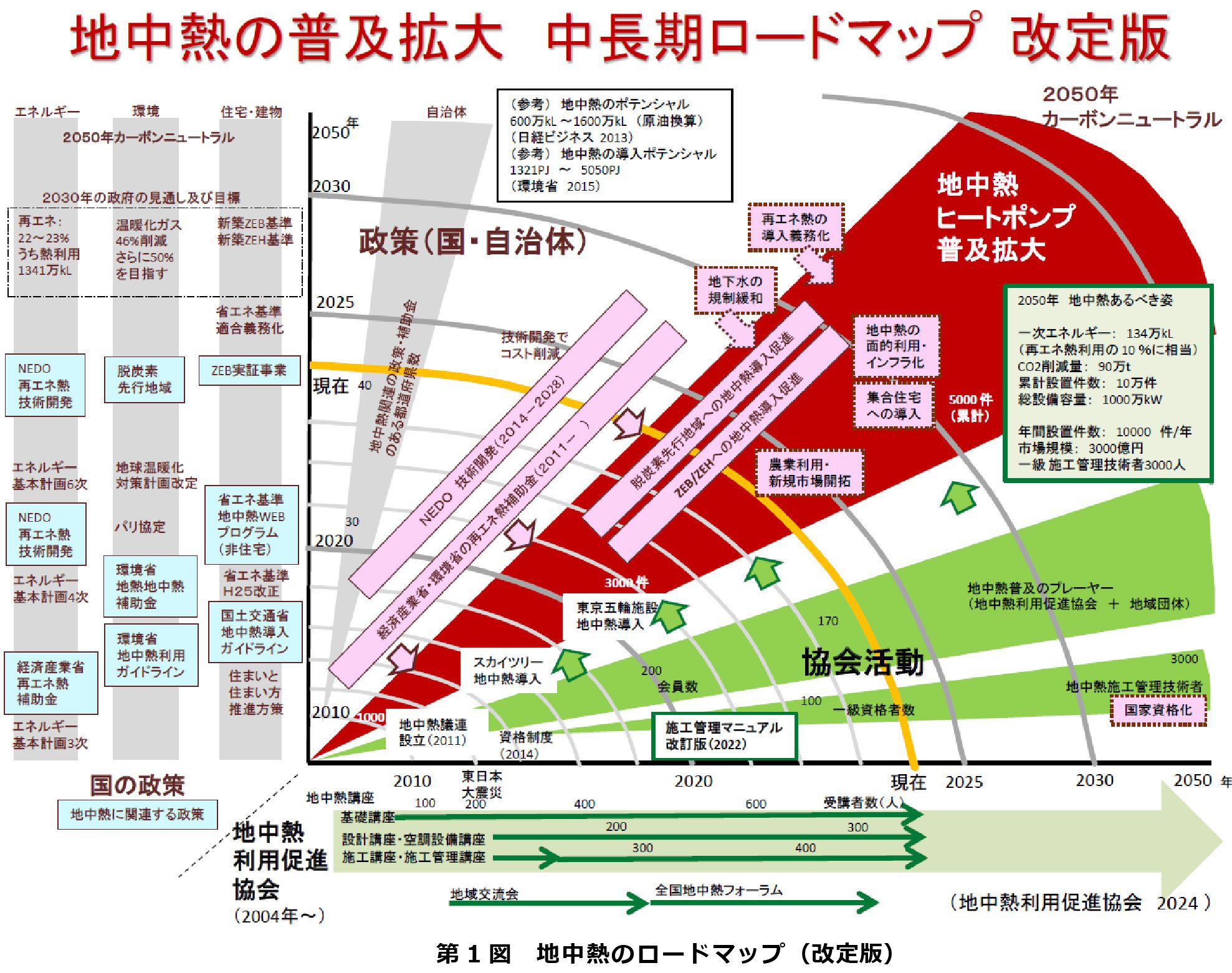

今回の改定版は、大きく3つの部分から構成されている。1つ目が2017年に公表したロードマップの俯瞰的な図の範囲を2050年まで広げ、主要な課題を政策と協会活動との関連で描いたものである。2つ目は2050年に至る道筋について、ベース、ベスト、ドリームの3つのシナリオで説明したものであり、これは日本地熱学会で作成したシナリオと整合性をとってある。そして3つ目が地中熱利用の利用拡大に向けて対応すべき普及課題と、それに対する協会の取組についてであり、当協会の部会活動と対応している。

4.ロードマップ(改定版)

「地中熱の普及拡大中長期ロードマップ改定版」(第1図)は、2050年に向けての地中熱利用促進協会の活動の方向性について、地中熱の普及課題とそれに関連する政策と協会活動を示したもので、ここではこれを略してロードマップ(改定版)と呼ぶ。このロードマップ(改定版)の様式は、2017年のロードマップの様式を踏襲しており、2017年版では時間軸の目盛りが2030年代までだったものを、今回は2050年まで延長した。

ロードマップ(改定版)では縦軸側に国と自治体の政策を、横軸側に地中熱利用促進協会と地域団体の活動を配置し、それらが関連しながら普及課題への対応できるように、中央に地中熱ヒートポンプの普及拡大の流れを表現した。それぞれについてキーワードを用いて表現してある。2050年の目標を記載してある(第1図)。

前述したように、このロードマップ(改定版)では2050年の地中熱の導入目標として、その後地球温暖化対策計画の別表に記載されることになった再生可能エネルギー熱利用の導入見込み量1341万kL(原油換算)に基づき、その10%に相当する134万kLを掲げている。これにより年間90万tのCO2の削減が可能となる。これを実現するために必要な地中熱ヒートポンプの設備容量(累積)はおよそ1000万kWとなり、設置件数に換算すると10万件(累積)になる。地中熱のポテンシャルは全国に1321~5050PJ(3447万~1億3175万kL)あるといわれているので(環境省REPOS)、導入目標としている134万kLを十分賄えるポテンシャルを有している。また、設備容量の1000万kWという数字も、2020年時点で先行する中国が2645万 kW、米国が2071万kWの設備容量を有していると報告されていることから、取組方次第で実現可能なものということができる。

第1図には地中熱に関係する主要な政策と課題を記載してある。2030年に向け当面の地中熱利用設備の普及拡大として取り組むべき政策としては、脱炭素先行地域と、ZEB/ZEHの2つが挙げられる。脱炭素先行地域は地域脱炭素政策の中核にある政策で、2030年までに全国に100を超える先行地域を作り、30年以降はそれらをモデルにしてドミノ倒し的に全国に脱炭素地域を広げていくことが狙いとなっている。地中熱は2023年度までに6地域で採用されている。今後はさらに採用地域を増やすとともに、先行地域の地中熱利用をモデルとして全国に広げていく必要がある。また、ZEB/ZEHについては、国の業務・家庭部門での省エネ政策の柱であり、脱炭素先行地域同様に毎年大きな予算が組まれている。地中熱はZEBへの導入はかなり進んできており、とくに省エネ率の高い『ZEB』、Nearly ZEBへの導入比率が高いことが特徴である。地中熱利用の省エネ効果が大きなことがZEBへの導入を後押ししているが、一方、ZEBの件数が増える中でより経済性が重視さるようになってきており、地中熱はコスト面での対応を迫られている。ZEHについては、住宅の断熱性と気密性が著しく向上したことにより、小規模な住宅が多い日本の場合は、戸建て住宅での地中熱の出番が限られてきており、戸建てへの導入件数の減少が続いている。一方、総体としてのエネルギー需要の大きい集合住宅のZEH(ZEH-M)では、先進的な建物で共用部分での地中熱利用が始まっており、今後住居部分も含め地中熱の利用拡大の可能性が大きい。

ロードマップ(改定版)では、2030年以降は前述の2つの政策の延長としての地中熱利用の拡大のほか、地中熱利用の大規模化を想定している。そのうちの一つが地中熱の面的利用で、これは2024年度から28年度までの5年間実施されるNEDOの技術開発プロジェクトの成果の社会実装に対応したものとなっている。具体的には地域熱供給での地中熱利用を想定しており、欧州ですでに稼働している第5世代の地域熱供給が2030年代の日本でも現実のものとなっている可能性がある。また、住宅との関係では欧米や中国に見られるような集合住宅への地中熱の導入が進むものと考えている。2030年以降の地中熱利用では利用分野の拡大も想定している。これまでの地中熱利用は住宅・建築物が主な導入対象であったが、2024年時点では農業分野での利用が拡大しているほか、新規分野として養殖漁業、畜産業のほか、醸造業・発酵業を含む食品工業での地中熱利用拡大の可能性がある。これらについてはまだ調査段階であるが、30年に向けてパイロット施設を作り、30年代以降は本格的に普及拡大に取組む。

これらのほか、地中熱利用の市場創出が期待できる政策として、地下水規制緩和と再エネ熱の導入義務化がある。地下水揚水規制は国のビル用水法、工業用水法と自治体の条例によるもので、地盤沈下と地下水障害の防止を目的にしている。これらの法律および条令により地中熱利用のうちオープンループが大きな制約を受けている。特にビル用水法がある東京圏及び大阪圏においては、新規に井戸を創設するオープンループは実質的にできない状況にあるが、大阪市は2018年から国家戦略特区を用いて、汲み上げた地下水を熱利用した後全量を同じ帯水層に戻す帯水層蓄熱という地中熱利用を限定的ではあるが実施可能な状況にし、現在その拡大に向けた取組を進めている。地盤沈下と地下水障害を起こさない帯水層蓄熱の技術が、用水2法の規制緩和で導入可能な状況になれば、オランダのようにオープンループの地中熱利用が飛躍的に拡大するものを予想される。

再エネ熱導入義務化の政策は、地下水規制緩和同様に地中熱利用の市場創出に大きなインパクトがある。ドイツで実施された再エネ熱法、韓国の公共施設における再エネの導入義務化は、ともに地中熱利用がその対象に含まれていたため、地中熱の利用拡大に大きな役割を果たした。わが国の場合は、2021に閣議決定された地球温暖化対策の政府実行計画において「地中熱、バイオマス熱、太陽熱等の再生可能エネルギー熱を使用する冷暖房 設備や給湯設備等を可能な限り幅広く導入する」と書かれており、国が先行した形になっているが、自治体においても同様の取組を進めていただきたい。さらにこれらの実績を積み上げていく中で、民間の建築物・住宅においても再エネ熱が可能な限り導入できる仕組みができると、地中熱利用が大きく進む。

市場創出に関しては、上記2つ政策のほか、エネルギー全体の動向に関連して、変動型再エネ余剰電力の蓄エネの方法として、帯水層蓄熱(ATES)とボアホール蓄熱(BTES)が、今後注目される技術となる可能性が大きい。これらについて、2020年代は技術開発により基礎を固める段階にあり、経済性が確保できれば、蓄熱の大規模施設して地中熱利用が行われる可能性がある。また、今後AIの利用拡大によるサーバー冷却など大きな熱需要が将来的に創出される可能性がある。これらの課題については、ロードマップにはまだ記載していないが、現実性が出てきた段階で加筆すべき項目と考えている。

5.3つのシナリオ

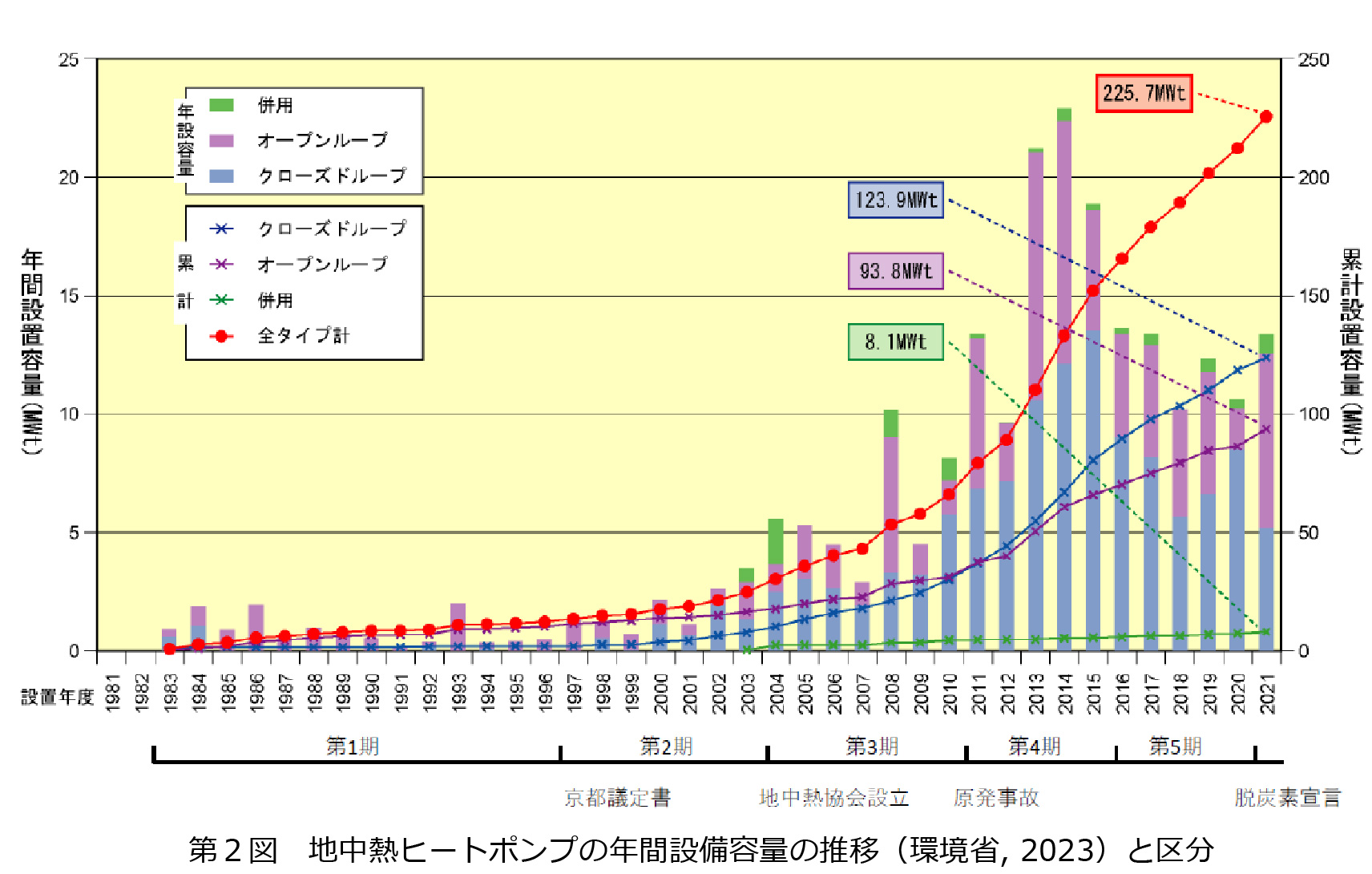

地中熱ヒートポンプの導入状況については、2010年以降は隔年で環境省による調査が行われているので、過去の普及状況も把握できており、導入状況の変化について分析することが可能である。今回のシナリオの作成にあたっては、環境省の調査(環境省, 2023)による地中熱ヒートポンプの設備容量の推移のデータを活用した。

第2図に示した設備容量の推移に注目すると、クローズドループ・オープンループ・併用を合わせた全タイプの累計を示す折れ線グラフにいくつかの変化点が認められ、それらにはエネルギー・環境関係のできごとである京都議定書(1997年)、地中熱利用促進協会設立(2004年)、福島第一原発事故(2011年)、2050年脱炭素宣言(2020年)に対応しているようにみえる。ここではこれらのできごと等を考慮して、地中熱ヒートポンプの普及段階を下記に示す6時期に区分し、それぞれの時期の1年あたりの設備容量増加量(平均増加量と記載)と特徴的な事項を付記した。

第1期は日本で地中熱ヒートポンプの導入が始まった時期で、北海道と広島県の大学と企業が先駆的な事業を始めた(平均増加量0.8MWt/年)。第2期は京都議定書が作成され国内で地球温暖化について関心がでてきた時期である(平均増加量1.8MWt/年)。第3期は特定非営利活動法人地中熱利用促進協会が設立され、地中熱の事業者が増えてきた(平均増加量5.9MWt/年)。第4期は福島第一原発の事故を契機に社会の関心が再エネに向いた時期であり、2011年には経産省で再エネ熱を対象にした補助事業が始まった(平均増加量17.2MWt/年)。第5期は再エネブームが落ち着いてきた時期である(平均増加量12.0MWt/年)。第6期は2020年の脱炭素宣言により2050年のカーボンニュートラルを目指し、再び再エネに関心が向いてきた時期である。

地中熱ヒートポンプの設備容量の平均増加量/年は、これらの時期ごとに異なっており、第4期までは全体的に増加する傾向があるとともに再エネブームとなった第4期において最も大きな値となっている。

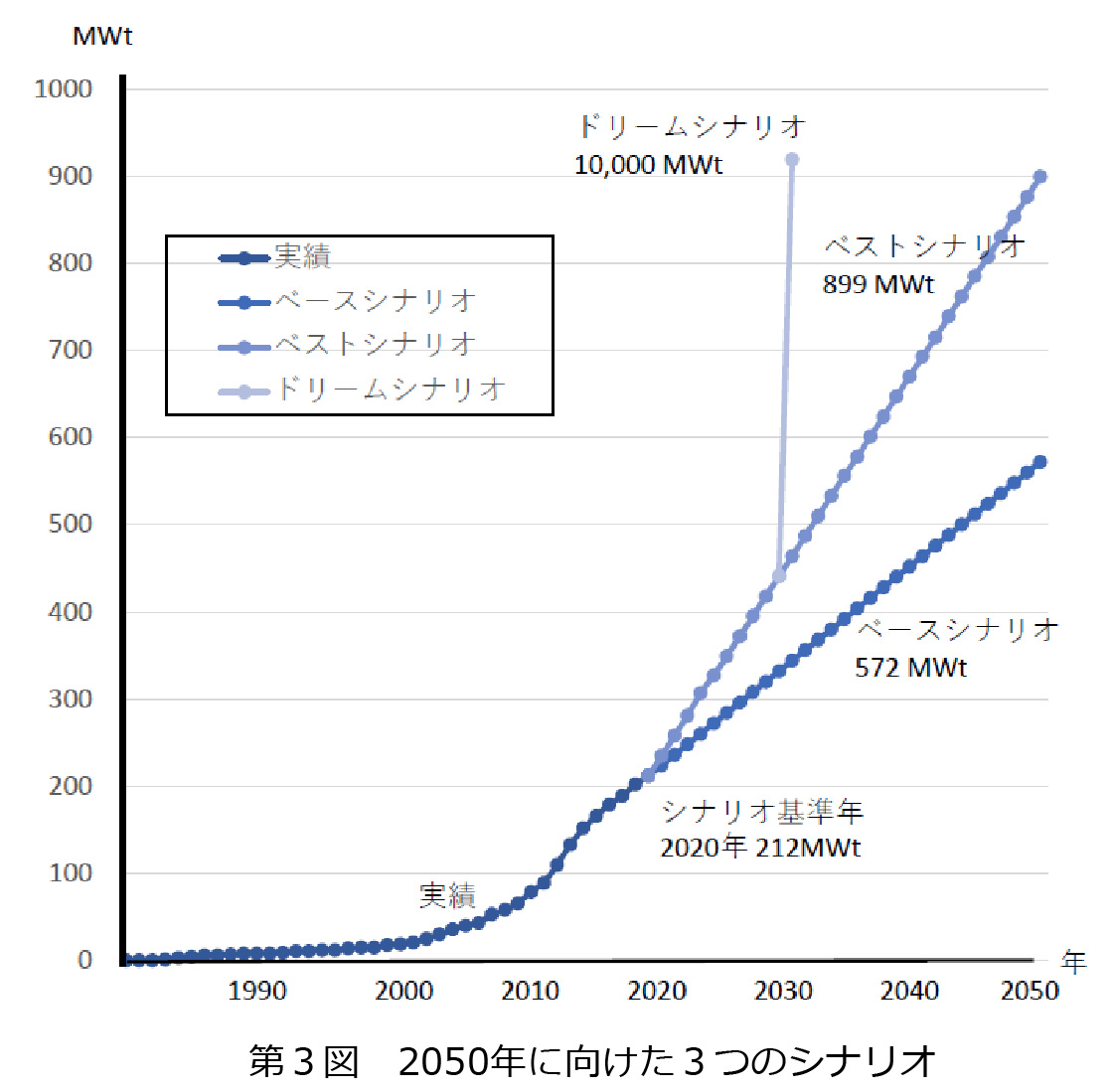

2020年までの設備容量の変化に注目して、ベースシナリオ、ベストシナリオを作成する。なお、ドリームシナリオは後述するように、政策目標と関連付けて作成する。いずれも起点は2020年の設備容量212MWtとする(第3図)。この年の年間利用量は、年間の稼働時間を1300時間としたとき、992TJとなる。

- ベースシナリオ

最近の実績値でほぼ確実にこれだけは実現できそうな値として、直近である第5期のポスト再エネブームの時の年間設備容量増加量12.0MWt/年で普及が進むことを仮定する。このシナリオでは2030年に332 MWt、2050年に572 MWtとなる。

- ベストシナリオ

これまでの最も多かった2015年の値である年間設備容量増加量22.9MWt/年で普及が進むことを仮定する。このシナリオでは2030年に441 MWt、2050年に899 MWtとなる。

- ドリームシナリオ

国の長期エネルギー需給見通しで出されている政策目標の再エネ熱1341万kL(原油換算)の10%にあたる134万kL(51PJ)の省エネを2050年に実現することを目標とする。このシナリオでは2020年から2030年まではベストシナリオと同じ年間増加量とし、2030以降は地中熱利用促進協会が設定した年間134万kLを賄うことができる設備容量の目標値10,000MWt(後述)の達成が2050年に可能となる高い増加量を仮定する。

ドリームシナリオで目標を達成するとき、2050年に設置される地中熱ヒートポンプの1年間の設備容量、設置件数等の予想値は、どのような伸びのパターンを想定するかによって異なるが、ここでは2030年以降2050年まで同じ増加量で推移した場合(第3図)と毎年1.2倍ずつ増えると仮定した場合の数値の中間的な値を用いて表現しており、設備容量(年間)は1000MW、設置件数(年間)は10000件となり、その時の市場規模は3000億円(30万円/kWとして)、必要な一級施工管理技術者は3000人となる。

以上述べてきた3つのシナリオに対応する普及活動の在り方は以下のようになる。まず、①ベースシナリオの実現には、現在の普及活動の取組を途切れることなく維持していくことが求められる。②ベストシナリオとなると、それだけでは十分でなく、現在ある補助金などの導入支援にかかる既設の枠組みを最大限活用することが必要となる。また、新規事業者の参入も必要である。一方、③ドリームシナリオの実現は、事業者の努力だけではできない。市場創出が可能となる政策の転換とイノベーションがないと、このシナリオに示した大きな導入拡大は実現できない。前述したように市場創出に関係する重要な政策として再エネ熱の導入義務化と地下水の規制緩和がある。

6.普及課題と協会活動

以上、2050年のカーボンニュートラルな社会の実現に向けて、地中熱利用に関する政策、普及課題、導入目標ついて書いたロードマップと、目標実現に向けての道筋を示すシナリオについて述べてきたが、地中熱利用の普及拡大を進めていくには、それぞれの課題についてさらに掘り下げたきめ細かな取組が必要である。

たとえば、2030年に向けて実施されている脱炭素先行地域への地中熱の導入を進めるという課題を考えた時に、先行地域の主体となる自治体のうち、どれだけの自治体が地中熱を理解しているか考えてみる必要がある。地中熱の場合、国の政策に取り上げられたのが2010年であり、その後国の補助金の対象になったことにより自治体での認知度は上昇しているが、基礎自治体や民間レベルでは、まだ認知度が低い状況が続いている。従って、まずは地中熱について知っていただく広報活動が必要となるが、地中熱利用について理解していただき、脱炭素実現の手段の候補になった次の段階では、予算との関係で採用していただけるかどうかの課題に直面することが多い。地中熱利用の経済性は導入件数が少なく生産性が低い現在の段階では、認知度と並ぶ大きな課題である。さらに、地中熱システムを導入できる事業者がまだ少ない状況にあるため、普及を進めるには製品の規格化や設計・施工の質の確保などの技術的な課題への対応も必要となる。このほか、地中熱技術者の人材育成、地中熱利用全体を理解した事業者(インテグレータ)の育成も課題である。また、地中熱利用は導入する施設の立地条件にも関係しており、地中からどのくらいの採熱ができるかについて地質・水文情報の整備もさらに進めていく必要がある。地中熱は気候変動対策として導入できるが、導入することにより環境面でどのようなメリット(環境価値)があるかの情報も必要であろう。このように、脱炭素先行地域でのプロジェクトでの地中熱利用についてみただけでも、導入を進めるにあたっては、様々な課題に対応しなければならないことがわかる。

地中熱利用促進協会では、このような地中熱利用を進めるにあたっての普及課題を、コスト、認知度、国及び地方の政策、技術開発、技術の普及、環境影響評価、環境価値の評価、分野拡大の8つの項目に整理し、それぞれの課題ごとに対応策を検討している(第1表)。これらの普及課題の多くは、民間事業者が会員となっている当協会で取組むことができるが、一方で、たとえば、技術の標準化(JIS、ISO)のように、協会会員だけではできないものや、大規模な技術開発や環境影響評価のように国の機関が対応する課題もある。

第1表 地中熱利用の普及課題と対応策

| 普及課題 | 対 応 策 |

| 1.コスト | 投資回収期間(初期コスト回収期間)の短縮 |

| 耐用年数の評価とライフサイクルコストの優位性 | |

| 運用実績の収集・公開 | |

| 累積生産量の増加によるコストの低減(学習曲線) | |

| 2.認知度 | 国・地方自治体及び関連団体(全さく協、地熱学会、HPセンター、日設事連、ユーザー業界など)からの情報発信と連携事業の推進 |

| 関係業界での広報活動(展示会・雑誌・新聞等) | |

| 知名度の高い建築物への導入(IR、スマートシティ・キャンパスなど) | |

| マスコミ・WEBの活用 | |

| 再エネ熱利用促進連絡会、再エネ熱ネットワークの活動 | |

| 事業者(プレイヤー・インテグレーター)の拡大 | |

| 3.国及び地方の政策 | エネルギー・環境政策での導入目標 |

| 補助金・融資・税制優遇等の支援策 | |

| 地域脱炭素政策(先行地域、自治体の再エネ政策) | |

| ZEB/ZEH-M(集合住宅)での導入拡大 | |

| 地中熱ヒートポンプの省エネ基準(非住宅・住宅)の整備 | |

| 地中熱の市場創出(再エネ熱の導入義務化) | |

| 地下水規制の緩和 | |

| 4.技術開発 | システムの性能向上と低コスト化 |

| 設計ツールの開発 | |

| 面的利用(熱源水ネットワーク、大規模化)、インフラ化 | |

| 複合的システム(蓄熱、再エネ熱・電気との複合技術) | |

| 5 技術の普及 | 技術の標準化(JIS、ISO)、機器認証 |

| 建築設備設計基準、公共建築工事標準仕様書 | |

| 技術基準の整備(施工管理マニュアル、設計マニュアル) | |

| 技術者の育成(地中熱講座)、品質の確保(資格制度) | |

| 事業者(インテグレータ)の育成 | |

| メンテナンス、コミッショニング運用評価による改善 | |

| 水文地質データの整備 | |

| ポテンシャルマップの整備 | |

| 6.環境影響評価 | 関係ガイドラインの拡充 |

| 環境影響の定量化 | |

| 7.環境価値の評価 | 地中熱の新たな付加価値(NEB:Non Energy Benefit)の創出 |

| 環境関係の認証制度利用の活性化 | |

| ESG市場における地中熱の価値化 | |

| 8.分野の拡大 | 農業分野(施設園芸) |

| 食品分野(食品加工業、醸造業、発酵業など) | |

| 新規開拓分野(畜産、養殖漁業など) |

参考文献

環境省(2023)令和4年度地中熱利用状況調査結果, 13P

https://www.env.go.jp/content/000141999.pdf 2023/11/30アクセス

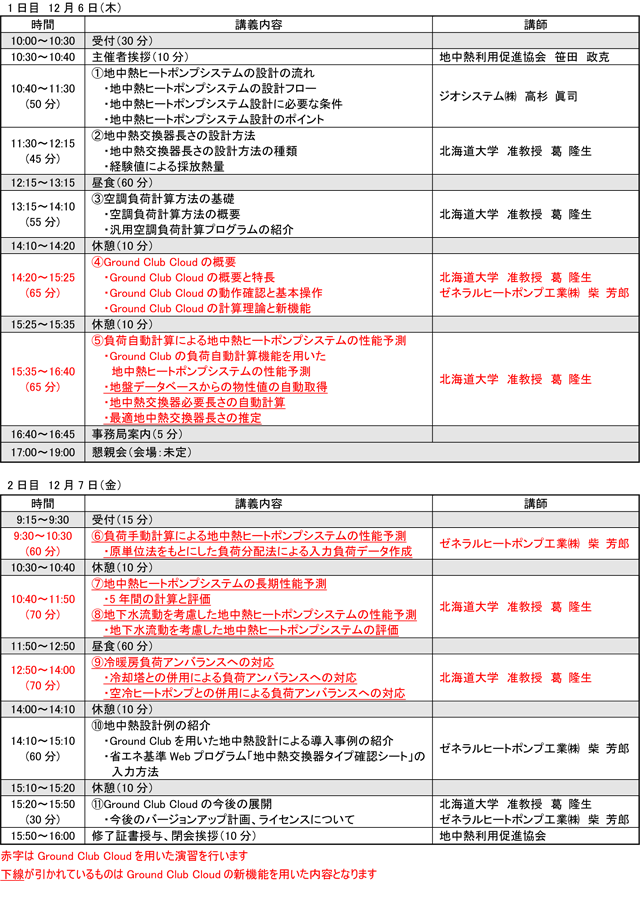

地中熱利用促進協会主催 第10回地中熱施工管理講座のご案内

(ハイブリッド開催)

地中熱利用促進協会では、第10回地中熱施工管理講座を以下のとおり開催いたします。本施工管理講座は、会場での対面とオンラインのハイブリッド開催です。ご一読頂き、受講のご検討よろしくお願い申しあげます。

1.講座目的

本施工管理講座は、地中熱利用設備の施工管理及び施工に携わる方、監理業務、発注業務などに携わる方を対象に、技術水準の確保のため地中熱施工管理に関する正しい知識の習得を目的としています。本講座の受講は、地中熱施工管理技術者資格試験を受験には必須要件となりますので、資格試験を受験される方はこの機会に受講いただきたく、ご案内申し上げます。尚、今回の講座テキストは、2022年9月に出版しました『地中熱ヒートポンプシステム 施工管理マニュアル 改訂版』を使用いたします。多くの皆様の受講をお待ちしております。

地中熱施工管理技術者資格制度につきましては、協会ホームページをご参照下さい。

2.開催期間と開催方式

| 開催期間: | |

| 2024年9月 | 4日(水)9:50(受付)~16:30終了 |

| 5日(木)9:30(受付)~16:00終了 | |

開催方式:

ハイブリッド型

会場:

連合会館 205号室(東京都千代田区神田駿河台3-2-11、JR御茶ノ水駅徒歩5分)

オンライン: ZOOM ミーティング

プログラム:

第10回地中熱施工管理講座プログラム(PDF)

3.募集人数

52名(会場受講者:12名、オンライン受講者:40名)

4.申込方法

下記申込フォームまたは受講申込書にてお申込いただくとともに、受講料を指定の口座にご入金ください。

締切日: 2024年8月23日(金)

【重要ポイント】

- 会場受講の方は、受講票がなければ受講できません。受講票の写真貼付欄に写真(4×3cm、本人単身、無帽、胸から上、最近 6ヶ月以内撮影)を貼付ください。

- オンライン受講の方は、写真データ(縦600×横450ピクセル以上、本人単身、無帽、胸から上、最近6ヶ月以内撮影)を申込フォームに添付いただき申し込みください。形式は“JPG”でお願いします。

5.受講料(各消費税込)

協会会員(団体正会員・個人正会員・特別会員):25,300円、非会員:36,300円

下記の銀行口座に8月29日(木)までにお振込ください。入金確認後、受講票もしくは受講URLを発行いたします。入金後のお取り消しは出来ませんので、ご了解下さい。

振込先:みずほ銀行 荻窪支店(244) 普通預金 2874843

口座名:特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会

なお、受講料・テキスト代等は会社からの振込でも結構ですが、その際は銀行のご利用明細票の空欄に受講者名(複数の場合は全員の氏名)を記入してPDFにて、下記の協会連絡先までメール添付で送付してください。

6.講座テキスト

『地中熱ヒートポンプシステム 施工管理マニュアル 改訂版』(地中熱利用促進協会 2022)を使用します。

本テキストは、2022年9月に当協会が自己出版したもので、市販はしておりません。協会でのみ販売しています。購入を希望される方は、受講申込書に購入数をご記入のうえ、受講料とともにお振込みください。

会場渡し:

1冊4,400円(消費税込)

事前送付:

1冊4,770円(テキスト代4,400円+送料370円 消費税込)

2冊9,170円(テキスト代8.800円+送料370円 消費税込)

3冊以上の場合は協会までご連絡ください。

『地中熱ヒートポンプシステム 施工管理マニュアル 改訂版』が部分改訂となりました。▶改訂内容はこちら

7.受講者確認

受講当日に本人確認を行います。

▶会場で受講の方:

受講票の写真貼付欄に写真(4×3cm、本人単身、無帽、胸から上、最近6ヶ月以内撮影)を貼付の上、ご提示ください。

▶オンラインで受講の方:

順番にお声を掛けますので、名前を呼ばれた方は、音声とカメラをONにしてください。

ZOOM画面で申込フォームに添付頂いた写真と確認いたします。

8.修了証書

全課程を受講した方に、修了証書(PDF)をメールでお送りします。

【重要ポイント】

- 修了証書に記載してある受講番号は、協会主催の資格試験を受験する際に必要となりますので、大切に保管しておいてください。

- 講座開始より30分以上の遅刻または講座を受講していない時間が30分以上と判断された場合、修了証書は発行できませんのでご注意ください。

9.地中熱施工管理技術者資格試験の受験の方へ

地中熱施工管理技術者資格試験の受験には、地中熱施工管理講座の受講が必須です。今年度に受験予定の方は、下の表をご確認の上、受講忘れがないようご注意下さい。資格試験は2024年12月8日(日)です。

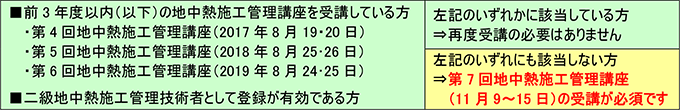

| ■前3年度以内(以下)の地中熱施工管理講座を受講している方 ・第8回地中熱施工管理講座(2022年10月25・26日) ・第9回地中熱施工管理講座(2023年8月23・24日) ■二級地中熱施工管理技術者として登録が有効である方 |

左記のいずれかに該当している方 ⇒再度受講の必要はありません |

| 左記のいずれにも該当しない方 ⇒今回の第10回地中熱施工管理講座(9月4・5日)の受講が必須です |

10.受講上の注意

- 受講申込者以外の受講は禁止いたします。

- 受講者の権利保護と不正受講防止および受験資格の確認のため、講座開始時および講義中随時本人確認を行います。不正受講が発覚した場合は、講義の場から強制退出の処置をいたします。

- 講義のZOOMは録画することがありますので、受講申込をされた方は録画することに同意していただいたものといたします。

- いかなる理由があろうと、講座に接続するURLを受講者本人以外の第三者に譲渡もしくは共有することを禁じます。

11.CPD及びCPD用受講証明書

本講座は個別のCPD制度の認定プログラムではありません。しかし、受講者がCPDの申請のため受講証明が必要な場合には、受講証明書を発行しますので、下記12.お問い合わせ・申込先にお申し出ください。

12.お問合せ・申込先

特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会

〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-29-20 パシフィックアークビル5階

Tel/Fax:03-3391-7836

E-mail:geohpajs@geohpaj.org

〇掲載ファイル

・ご案内・申込書(PDF)

13.会場へのアクセス

特別講演会「カーボンニュートラル社会へ向けた地中熱利用の展開」資料公開

地中熱利用促進協会 2024年度通常総会の特別講演会「カーボンニュートラル社会へ向けた地中熱利用の展開」の講演資料を公開いたします。

地中熱利用促進協会 2024年度通常総会

特別講演会「カーボンニュートラル社会へ向けた地中熱利用の展開」

講師:北海道大学大学院工学研究院 環境工学部門 教授 長野 克則 様

日時:2024年6月13日(水)16:00~16:40

会場:日比谷コンベンションホール(Web配信併用)(協会会員限定)

お申込:会員専用ページ 2024年度通常総会のページの、出欠通知フォームよりお申し込み下さい。

※このページの閲覧には会員用のIDとパスワードが必要です。

【会員の皆様へ】会告 2024年度 通常総会

2024年6月13日(木)に開催する、特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会 2024年度 通常総会についてのご案内を会員専用ページに掲載しております。

会員の皆様におかれましてはこちらをご覧いただき、6月7日(金)までに出欠通知をご送付ください。また、総会に出席できない正会員の皆様は、別途送付する総会資料をご参照の上、議決権行使書(または委任状)のご提出もお願いいたします。

※このページの閲覧には会員用のIDとパスワードが必要です。

地中熱利用促進協会主催 第20回地中熱基礎講座のご案内

– ハイブリッド開催 –

地中熱利用促進協会では、第20回地中熱基礎講座を以下のとおり開催いたします。

地中熱基礎講座は会場での対面とオンラインのハイブリッド開催です。

1.講座目的

本基礎講座は、地中熱に関わる方を対象に、基礎的な知識を身につけていただくことを目的としています。また二級地中熱施工管理技術者資格においてはその受験資格として、基礎講座の全過程を受講した者、あるいは1年(12ヶ月)以上の地中熱設備工事の実務経験を有する者と定めています。

今後の業務のため地中熱の知識を身につけたい方や、2024年度の二級地中熱施工管理技術者資格試験のために基礎講座の受講が必要な方は、この機会に受講いただきたく、ご案内申し上げます。尚、地中熱施工管理技術者資格制度につきましては、協会ホームページをご参照ください。

2.開催期間・開催方式

開催期間 :

2024年7月3日(水)10:40(受付)~16:20終了

7月4日(木) 9:30(受付)~16:20終了

開催方式:

ハイブリッド型

会場:

連合会館404会議室(東京都千代田区神田駿河台3-2-11、JR御茶ノ水駅徒歩5分)

オンライン:

ZOOMミーティング

プログラム:

第20回地中熱基礎講座プログラム(PDF)

3.募集人数

会場受講者:

20名

オンライン受講者:

30名

4.申込方法

申込方法:下記申込フォームまたは受講申込書にてお申込みいただき、受講料を指定の口座にご入金ください。入金確認後、受講票(PDF)もしくは受講URLをメール送付いたします。

締切日:

2024年6月21日(金)

【重要ポイント】

- 受講票がなければ受講できません。

- 会場受講の方は、受講票の写真貼付欄に写真(4×3cm、本人単身、無帽、胸から上、最近6ヶ月以内撮影)を貼付ください。

- オンライン受講の方は、写真データ(縦600×横450ピクセル以上、本人単身、無帽、胸から上、最近6ヶ月以内撮影)を申込フォームに添付いただきお申し込みください。形式は“JPGまたはPNG”でお願いします。

5.受講料(各消費税込)

正会員(団体・個人)・特別会員:25,300円

非会員:36,300円

学生(5名まで):17,600円

下記銀行口座に6月27日(木)までにお振込ください。入金確認後、受講票(PDF)もしくは受講URLを発行いたします。

入金後のお取り消しは出来ませんので、ご了解ください。

振込先:みずほ銀行 荻窪支店(244) 普通預金 2874843

口座名:特定非営利活動法人地中熱利用促進協会

なお、受講料・テキスト代等は会社からの振込でも結構ですが、その際は銀行のご利用明細票の空欄に受講者名(複数の場合は複数氏名)を記入しPDFにて、下記の協会連絡先までメール添付で送付してください。

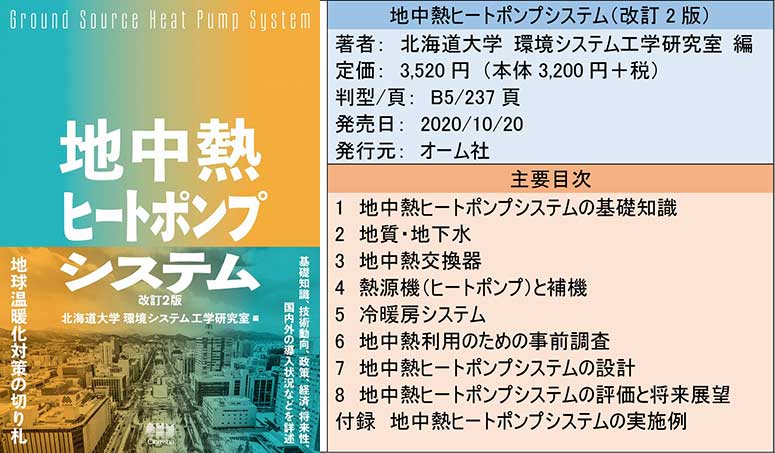

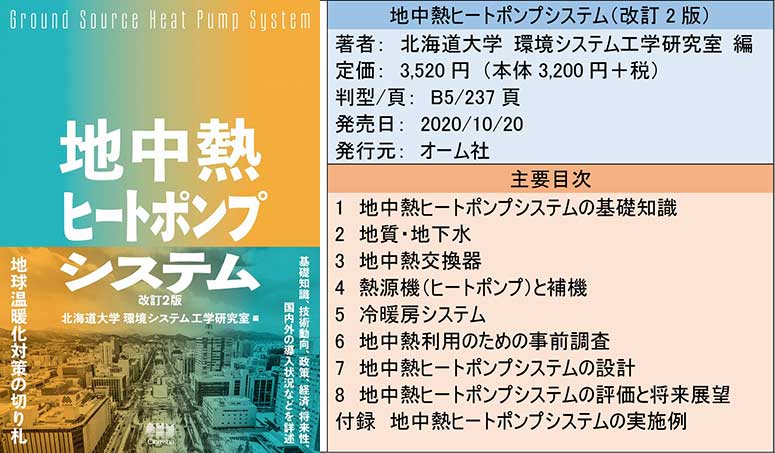

6.講座テキスト

「地中熱ヒートポンプシステム 改訂2版」北海道大学 環境システム工学研究室編(オーム社)を使用します。購入を希望される方は、申込フォームに購入数をご記入のうえ、以下の代金を受講料とともにお振込みください。

会場渡し:1冊3,520円(消費税込)

事前送付:1冊3,890円(テキスト代3,520円+送料370円 消費税込)

※2冊の場合は7,410円(テキスト代7.040円+送料370円 消費税込)

3冊以上は協会までご連絡ください。

7.受講者確認

受講当日に本人確認を行います。

- 会場受講の方:

受講票の写真貼付欄に写真(4×3cm、本人単身、無帽、胸から上、最近6ヶ月以内撮影)を貼付の上、ご提示ください。また、学生の方は、学生証もあわせてご提示ください。 - オンライン受講の方:

順番にお声を掛けますので、名前を呼ばれた方は、マイクとカメラをONにしてください。ZOOM画面で申込フォームに添付頂いた写真と確認いたします。

8.修了証書

全課程を受講した方に、講座終了後に修了証書(PDF)をメール送付いたします。

【重要ポイント】

講座開始より30分以上の遅刻または講座を受講していない時間が30分以上と判断された場合は、修了証書は発行できませんのでご注意ください 。

9.受講上の注意事項

- 受講申込者以外の受講は禁止いたします。

- 受講者の権利保護と不正受講防止および受験資格の確認のため、講座開始時および講義中随時本人確認を行います。不正受講が発覚した場合は、講義の場から強制退出の処置をいたします。

- 講義のWeb会議は録画することがありますので、受講申込をされた方は録画することに同意していただいたものといたします。

- いかなる理由があろうと、講座に接続するURLを受講者本人以外の第三者に譲渡もしくは共有することを禁じます。

10.CPD対応

各種CPD申請等のため受講証明が必要な方には、受講証明書を発行します。協会までお申し出ください。

11.お問合せ・申込先

特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会

〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-29-20パシフィックアークビル5階

Tel/Fax:03-3391-7836

email: geohpajs@geohpaj.org

〇掲載ファイル

- ご案内・申込書(PDF)

〇会場アクセス

第11回協会活動オリエンテーションのご案内

地中熱利用促進協会では、最近入会された皆様、入会を検討されている皆様を対象として、地中熱利用の現状と協会活動の内容を知っていただくオリエンテーションを実施しております。2024年度のオリエンテーションは下記の通りオンラインにて開催いたします。どなたでもご参加いただけますので、皆様のご参加をお待ちしています。また、協会への入会をご検討の方、協会活動にご興味をお持ちの方がおられましたら、是非ご案内ください。

開催日時:

2024年6月4日(火) 13:30~15:00

開催方法:

オンライン開催(Microsoft Teams)

対象者:

最近入会された方、異動等で新たに協会活動に関わることになった方、入会を検討されている方、等

プログラム:

13:30~14:20 「地中熱利用の現状と展望」・・・理事長 笹田 政克

14:20~15:00 協会活動のご紹介と意見交換

参加申込:

申込フォームよりお申し込みください(参加無料)

【申込フォーム】 https://ws.formzu.net/fgen/S11690400/

申込締切:

2024年5月31日(金)

お問合せ:

地中熱利用促進協会 事務局

〒167-0051東京都杉並区荻窪5-29-20

Tel/Fax. 03-3391-7836 Mail geohpajs@geohpaj.org

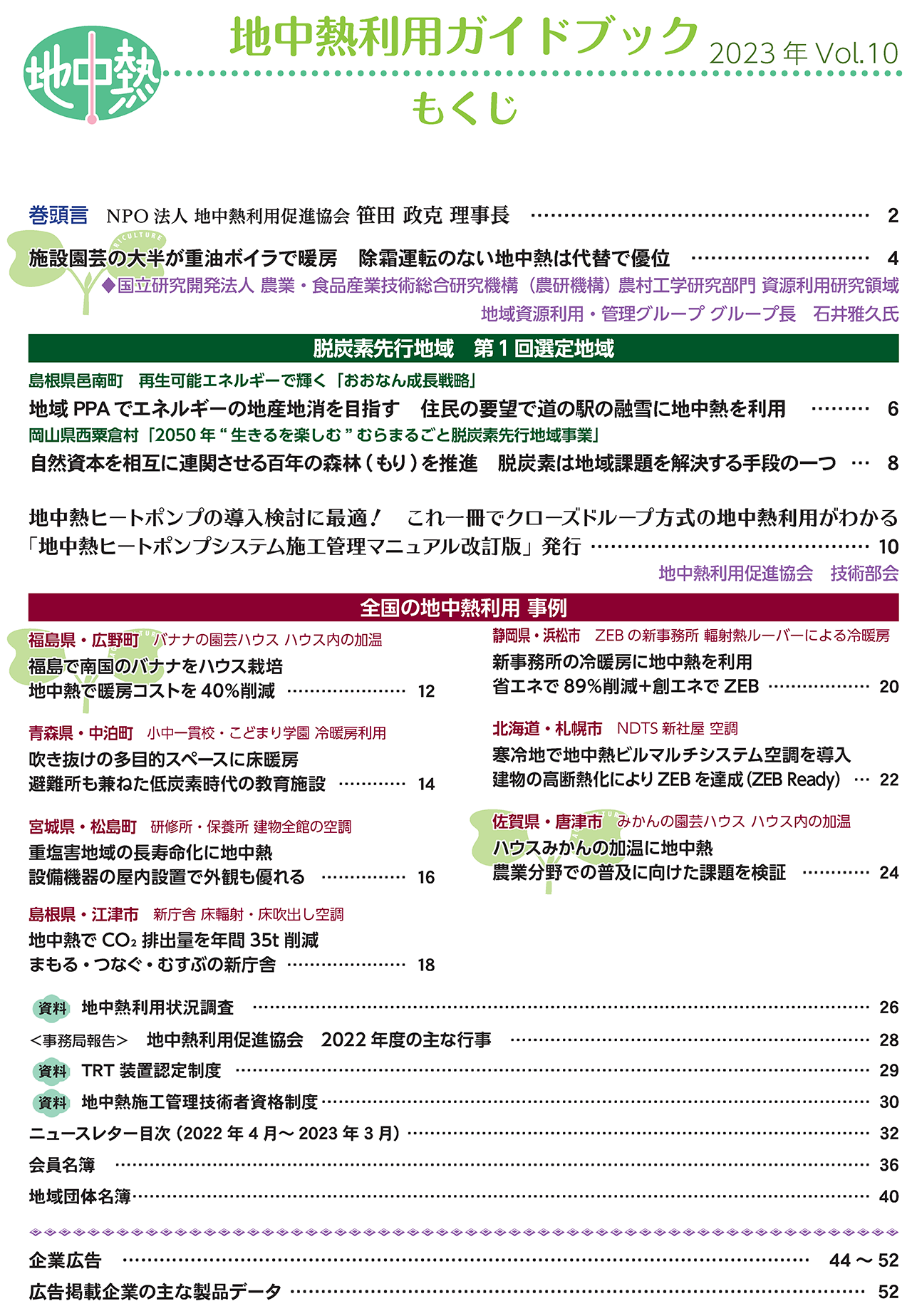

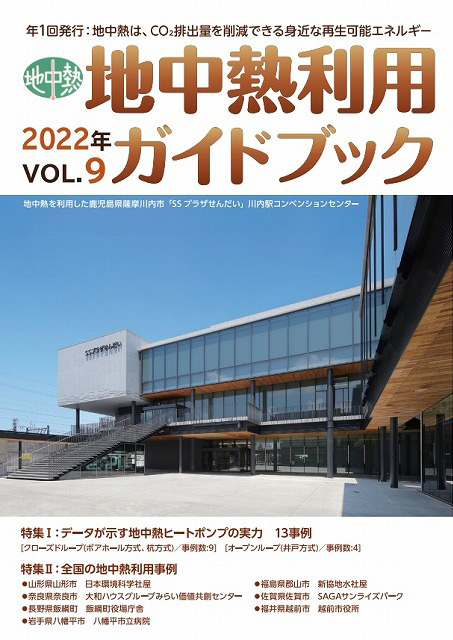

地中熱利用ガイドブック 特別販売

以下の書籍を期間限定で特別販売いたします。この機会に是非ご購入下さい。

| 書名 | 頒布価格(税込・送料別途) |

|---|---|

| 地中熱利用ガイドブック 2023年 Vol.10 | 440円 |

| 地中熱利用ガイドブック 2022年 Vol.9 | |

| 地中熱利用ガイドブック 2021年 Vol.8 | |

| 地中熱利用ガイドブック 2020年 Vol.7 | 330円 |

| 地中熱利用ガイドブック 2019年 Vol.6 | |

| 地中熱利用ガイドブック 2018年 Vol.5 | |

| 地中熱利用ガイドブック 2017年 Vol.4 | |

| 地中熱ヒートポンプシステム 改訂2版 | 3,300円 |

特別販売期間:2024年3月8日~3月29日

以下の購入申込書にてお申し込みください。

|案内・購入申込書 PDF版| |購入申込書 ワードファイル版|

地中熱利用ガイドブック Vol.10

|

|

| (画像をクリックで拡大) |

地中熱利用ガイドブック Vol.9

|

|

| (画像をクリックで拡大) |

地中熱利用ガイドブック Vol.8

|

|

| (画像をクリックで拡大) |

地中熱利用ガイドブック Vol.7

|

|

| (画像をクリックで拡大) |

地中熱利用ガイドブック Vol.6

|

|

| (画像をクリックで拡大) |

地中熱利用ガイドブック Vol.5

|

|

| (画像をクリックで拡大) |

地中熱利用ガイドブック Vol.4

|

|

| (画像をクリックで拡大) |

地中熱ヒートポンプシステム(改訂2版)

|

東京都知事ヒアリング 要望書を提出

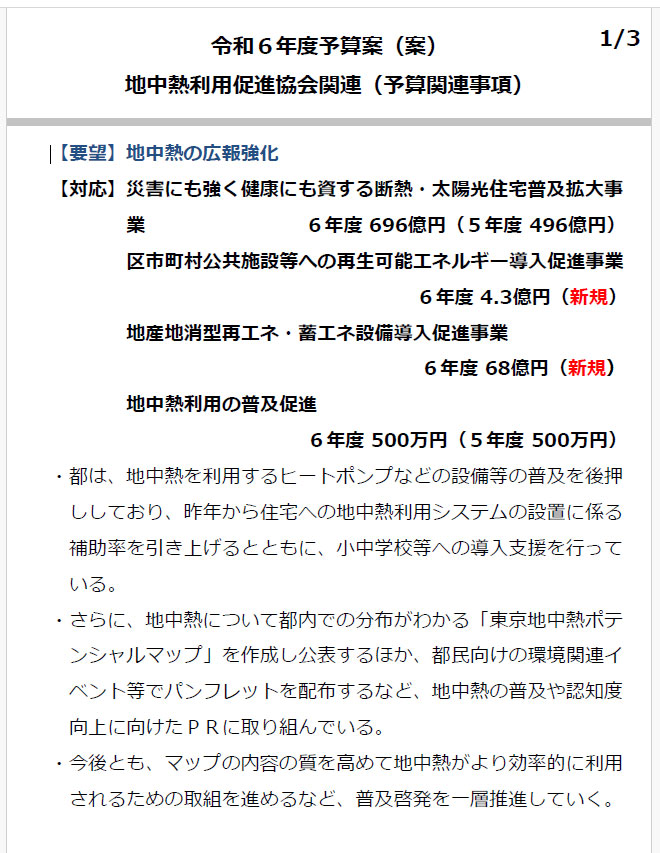

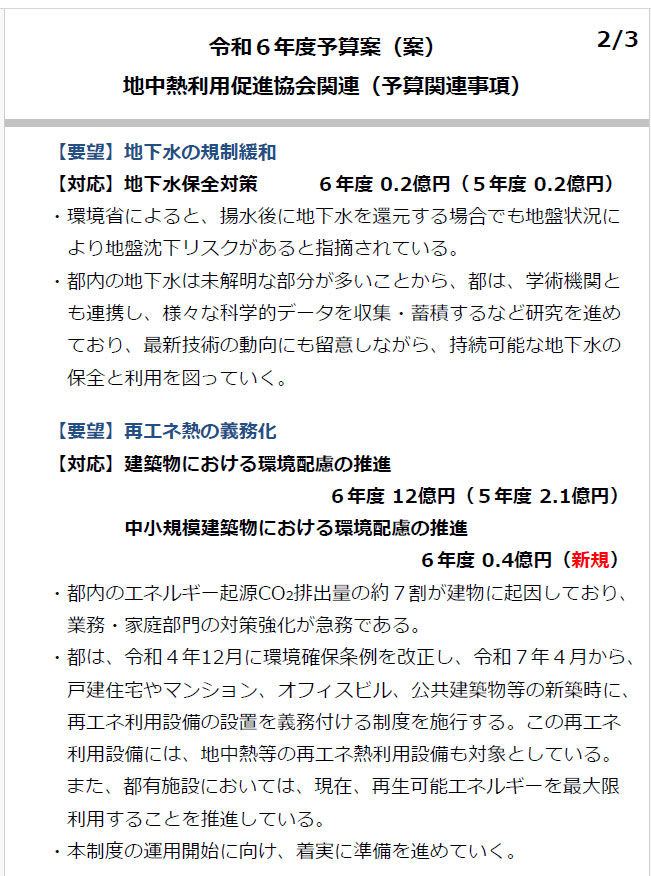

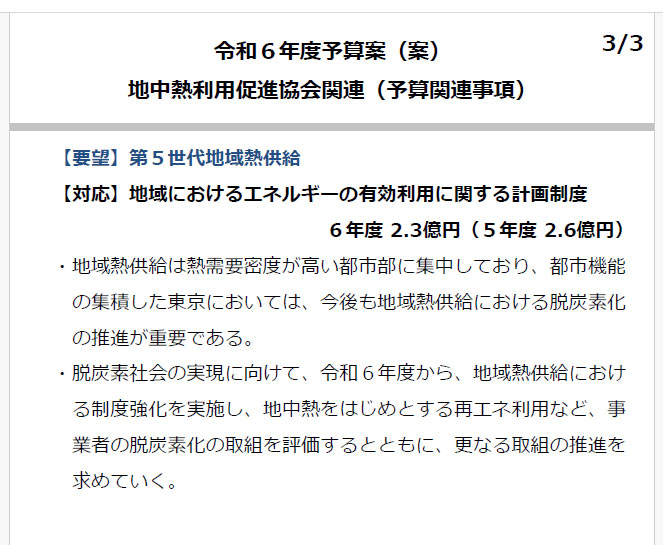

東京都では予算編成に際し各種団体からヒアリングを実施しています。

当協会では2023年11月21日に、令和6年度予算編成にあたってのヒアリングを受け、要望書を提出いたしました。

また、要望書に対する回答が、2024年1月末にありました。

| 地中熱利用促進協会『要望書』 | ・テキストで見る ・PDFで見る |

| 提出した要望書に対する 東京都からの回答 |

・回答はこちら ・PDFで見る |

各種団体等からの東京都予算に対するヒアリングの実施について:

https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/syukei1/zaisei/06dantaiyobo_index.html

※「第7回」(令和5年11月21日)に、協会の要望書とヒアリングでの発言が掲載されています。

【公式】東京都財務局チャンネル:ヒアリングの様子を動画にて確認いただけます。

https://www.youtube.com/channel/UCdhUxPOEZKYd0iJ3xMtYzBw

※地中熱利用促進協会ヒアリングは、第7回(11月21日(火)13:30~15:00)の55分45以降です。

【報道発表資料】令和6年度東京都予算案の概要:

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/01/26/17.html

|

2023年11月21日 東京都知事 小池 百合子 様 特定非営利活動法人地中熱利用促進協会

要 望 書 脱炭素社会の実現に向けて有効な地中熱利用システムの普及に関して東京都にご協力をいただき、ともに活動を進めることができれば、多くの課題が解決できるものと考えております。ここでは普及課題として、1.地中熱の広報の強化、2.地下水の規制緩和、3.再エネ熱の義務化、4.第5世代地域熱供給の4つについて要望をいたします。

1.地中熱の広報の強化 地中熱は省エネ効果とCO2削減効果などで大きなメリットがあり、東京都でも実績が増えてきているが、普及が十分に進んでいるとは言えない。その要因は認知度が低いことと初期コストが高いことにある。東京都の助成制度は導入コストの削減で大きな効果があるが、現状で見ると都内での地中熱ヒートポンプの導入実績は177件にとどまっている。認知度向上が課題であり、協会でも展示会などで様々な活動を行っているところであるが、東京都には広報活動の強化でご協力をお願いしたい。 5年くらい前になるが、設計事務所を対象にしたセミナーと子供たちを対象にした普及イベント(サイエンスショー)を都と共催、連携し、多くの参加者があった。この時セミナーに参加した建築関係者とはその後も交流が続いており一定の効果はあったものの、これらは単発ものであったため、効果は限定的なもので終わっている。 導入に関係する事業者を対象にしたセミナーは有効であるので、協会とも連携しながら、建築関係の業界団体等に働きかけを行うとともに、設計事務所に加え、ディベロッパー、エネルギーサービス事業者、環境意識の高い企業の環境担当者等を対象にしたセミナーを継続的に実施していただきたい。 一方、一般への認知度向上には別の視点からの取組が必要であり、地中熱に注目の集まるようなイベントの企画や展示会でのアピール効果の高い発信、インパクトのあるキャッチコピー(たとえば、Cool Heatなど)を用いた広報などを組合せた効果的なキャンペーンを実施し、都民の認知度向上を図っていただきたい。なお、住宅・建築物関係での地中熱の広報においては、供給サイドの事業者のみならず、需要サイドの居住者や子供の認知度を向上させることも重要で、居住者には戸建住宅の空調用熱としての輻射式冷暖房のメリットを理解すること、小中学生には避難所となっている学校等のリニューアル時の設備更新での地中熱システムの設置などが考えられる。

2.地下水の規制緩和 東京都では1960年代まで地下水の過剰な汲み上げによる地盤沈下があり、その対策として国が工業用水法、ビル用水法で規制を行うとともに、都は条例により揚水規制を実施している。現在東京都では厳しい環境確保条例により、新規の地下水利用は大きく制限されている。 地下水と熱交換を行う地中熱利用(オープンループ)は、地中熱交換器を用いた地中熱利用(クローズドループ)に比べ規模の大きな施設での利用に適しており、CO2削減に大きく貢献できる。オープンループは揚水規制のない地域では効果的な地球温暖化対策となるため近年普及が進んできているが、残念ながら揚水規制の厳しい東京都ではまったく導入ができない状況が続いている。 地盤沈下防止という視点からは、近年技術開発が進んできた汲み上げた地下水の全量を同じ帯水層に戻す帯水層蓄熱という手法を適用すれば、地下水を一切地上に排水しないため地盤沈下の心配なく大量の地中熱が利用できる。この手法については環境省の技術開発事業で地盤沈下を起こさないことが既に実証されており、さらに地下水観測による水位低下防止策を用いることでより確実な方法といえる。 東京都のような都市化が高度に進んだ地域では、利用できる再生可能エネルギーは限られているが、その中で地中熱には大きなポテンシャルがある。東京都のエネルギー消費量は業務・家庭部門合わせて431PJ(2018年)であるが、環境省のデータによるとクローズドループによる試算ではあるが、東京都の地中熱導入ポテンシャルは71PJある。地中熱利用でも比較的規模の大きな施設で利用できる帯水層蓄熱など新しい技術で、地下水が持続的に利用できるようになると、脱炭素社会の実現に向けて大きなCO2削減効果が期待できる。実証事業を含め地下水、地盤環境の保全と両立できる新しい技術を導入することにより地球温暖化対策に大きく貢献できるよう、地下水規制にかかる政策の転換をお願いしたい。 なお、上述した規制緩和の課題から離れるが、地下水に関連して以下の点についても検討していただきたい。地下水流速の速い場所ではクローズドループの方式でも、熱の移流を利用した効率的な熱交換ができる。最近この目的に特化した地下水移流型熱交換器も開発されている。今後は、計画地点の地質・地下水環境に最適な熱交換方式を選択することが重要である。これに関連して、東京都が公表している東京地中熱ポテンシャルマップは、「見かけの有効熱伝導率」が表示されているので、地質図と併せて見ることにより、地下水の影響が大きい場所が推定できる。東京地中熱ポテンシャルマップの中に、地下水による熱の移流と熱交換方式も含めた説明を加え、地中熱がより効率的に利用できるように検討していただきたい。

3.再エネ熱の義務化 東京都の業務・家庭部門でのエネルギー消費の大半が最終的に熱として使用されている現状を考えると、脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギーの導入においては、発電とともに熱利用に重点を置く政策が必要である。 市場規模の小さい地中熱などの再エネ熱の普及拡大には、政策による市場の創出が大きな役割を果たす。一定規模以上の需要が創出されれば事業者の新規参入を促し、導入コストの低減につながる好循環のスパイラルにはいることが期待できる。 東京都はすでに太陽光の導入義務化の政策を新築の戸建て住宅を対象に実施しているが、地中熱などの再エネ熱についても適切な形での導入義務化を実現し、市場の創出に繋げていただきたい。導入義務化の検討にあたっては、新築の戸建住宅のみならず、建築物(公共建築物・一定規模以上の民間建築物)も対象にしていただきたい。東京都の公共建築物においては、省エネ・再エネ東京仕様の中で、それぞれの再エネについて個別に導入の仕方が記載されているが、地中熱などの再エネ熱は優先度が低い位置づけとなっている。この状況を改善し再エネ熱については施設の特性に応じて導入義務化を進めていただきたい(具体的には熱需要の大きな施設に注目して、地中熱は病院・福祉関係施設で「原則導入」に、太陽熱は「原則導入」に福祉関係施設を追加し、さらに地中熱では庁舎(中央熱源式)のベース熱源を担う熱源機として「原則導入」を検討していただきたい)。一定規模以上の民間建築物(新築・増築・改築)においても、環境確保条例により再エネ熱導入について適切な形での義務化を進めていただきたい。

4.第5世代地域熱供給 欧州では地中熱などの再エネ熱や建物からの排熱などを使った第5世代地域熱供給が進展している。欧州における地域熱供給世代区分では、世代が進むにつれて温熱の供給温度が低くなっており、第5世代では常温に近い熱源水ネットワークを用いる高効率のシステムとなっている。第5世代地域熱供給では地中熱(クローズドループとオープンループ)が多く利用されており、地中の蓄熱機能を活用しているのも大きな特徴の一つである。また、欧州では新設だけでなく既存の建物への熱供給システムを第5世代地域熱供給に置き換えている事例も見られる。 東京都においては地域冷暖房の分野でこれまで多くの取組がなされており、大量かつ高密度なエネルギー需要をもつ都市開発において、太陽エネルギーの活用や効率的なエネルギー供給により環境への負荷低減、CO2削減の推進をはかることを政策の基本においている。これをさらに発展させ脱炭素を実現させるには、再エネ電気とともに地中熱などの再エネ熱と排熱などの未利用熱を大量に利用することが必要である。 東京都では90区域で地域熱供給事業を始めとした熱の面的融通の事業が実施されている。地域熱供給事業のうち再エネ熱は8地区(地中熱2(クローズドループ1と地下トンネル水1)、下水熱3,太陽熱2、河川熱1)で、排熱利用は4地区で利用されている。このうち変電所の排熱を利用した地区では熱源水ネットワークが稼働している。これらの先導的な事例を踏まえ、将来においては再エネ熱と排熱を活用した第5世代地域熱供給事業の展開により、脱炭素社会の実現を目指す積極的な施策を実施していただきたい。

以 上 |

東京都回答書:

協会設立20周年記念事業

地中熱利用促進協会は2024年設立20周年を迎えます。

これに伴い、記念事業を実施いたします。

現在、以下の募集を行っております。

今後の記念事業の告知などもこちらのページで随時公開いたします。

キャッチコピー・ロゴマークを募集します。

お一人何件でも応募できます。

ロゴマークに関しては、データが大きい場合は、事務局あてご連絡ください。

募集締切:

2024年3月31日(日)

応募方向:

フォームより投稿。複数の投稿も可能

https://ws.formzu.net/fgen/S825474301/

応募資格:

どなたでも応募いただけます

審査方法:

4月の広報部会で審査し、理事会にて決定

結果発表:

6月13日(木)総会で発表

※著作権は協会に所属するものとし、20周年事業や協会HPや展示会などで利用するものといたします。

2024年1月より、入会金無料キャンペーンを実施中です。

期間:

2024年1月19日~2024年12月28日

入会手続きにつきましては、「新会員募集ご案内ページ」でご確認ください。

2024年度 地中熱関連補助事業説明会 開催のご案内

地中熱利用促進協会では、下記の日程で2024年度地中熱関連補助事業説明会をオンラインにて開催いたします。

今回の説明会開催にあたりまして、環境省、経済産業省、農林水産省の地中熱関連補助事業、ならびに東京都の熱の有効利用促進事業に関する質問を受け付けます。

ご質問のある方は、2024年2月26日(月)までに対象となる補助事業を明記し、質問内容をメールで協会事務局にお送りください。お送りいただいた質問につきましては、説明会の中で講師の方よりご回答いただきます。

1.日時

2024年3月6日(水)13:30~15:15

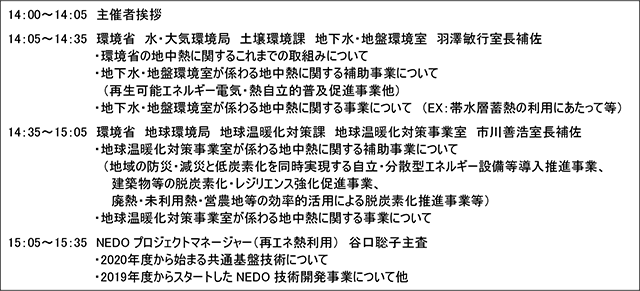

2.プログラム

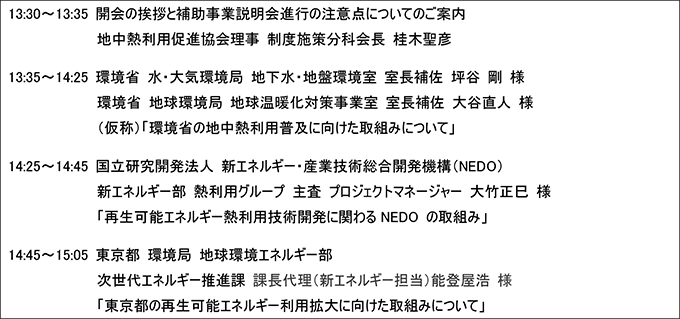

| 13:30~ 13:35 |

開会の挨拶と説明会進行の注意点についてのご案内 地中熱利用促進協会理事 制度施策部会長 桂木 聖彦 |

| 13:35~ 14:05 |

環境省 地球環境局 地球温暖化対策事業室 室長補佐 加藤 大祐 様 |

| 14:05~ 14:25 |

環境省 水・大気環境局 環境管理課 環境汚染対策室 室長補佐 大山 修 様 |

| 14:25~ 14:40 |

農林水産省 農産局 園芸作物課 花き産業・施設園芸振興室 施設園芸対策班 |

| 14:40~ 15:00 |

「再生可能エネルギー熱利用の技術開発にかかる2024年度NEDO新規プロジェクトの紹介」 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発構(NEDO) |

| 15:00~ 15:15 |

「東京都の再生可能エネルギー利用拡大に向けた取組みについて」 東京都 産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課 佐田 翼 様 |

3.参加定員

300名

4.参加費

無料(事前のお申込みが必要となります)

5.参加申込みについて

参加を希望される方は、下記申込フォームよりお申込みください。

折り返し、接続URLが記載された申込受付メールが自動返信されます。しばらくたってもメールが届かない場合は、メールアドレスの入力ミスなどが考えられますので再度ご入力ください。

申込フォーム https://ws.formzu.net/fgen/S58439641/

6.補助事業説明会使用システムについて

今回の説明会は、Microsoft Teamsを使用してのオンライン説明会となります。事前にご登録やPCにシステムをダウンロードしていない場合でも、主催者側からお送りするURLにアクセスいただくことでご参加いただけます。なお、スマートフォン・タブレットからはアプリをダウンロードしていただく必要がございます。また、通信料は会員の皆様の負担となりますので、Wi-Fi環境下でのご参加をおすすめいたします。

7.環境省・経産省・農水省・東京都の予算および地中熱関連事業に係る補助金等の事業費について

以下のサイトに掲載されています。

https://www.env.go.jp/earth/42024_00002.html

https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2024/pr/energy.html

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/biomass/attach/pdf/baio_yosan-56.pdf

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/effective_utilization_r05

8.質問受付

質問のある方は、2024年2月26日(月)までに対象となる補助事業を明記したうえで、質問内容をメールで下記協会事務局アドレスにお送りください。

特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会

〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-29-20

Tel/Fax:03-3391-7836

E-Mail :geohpajs@geohpaj.org

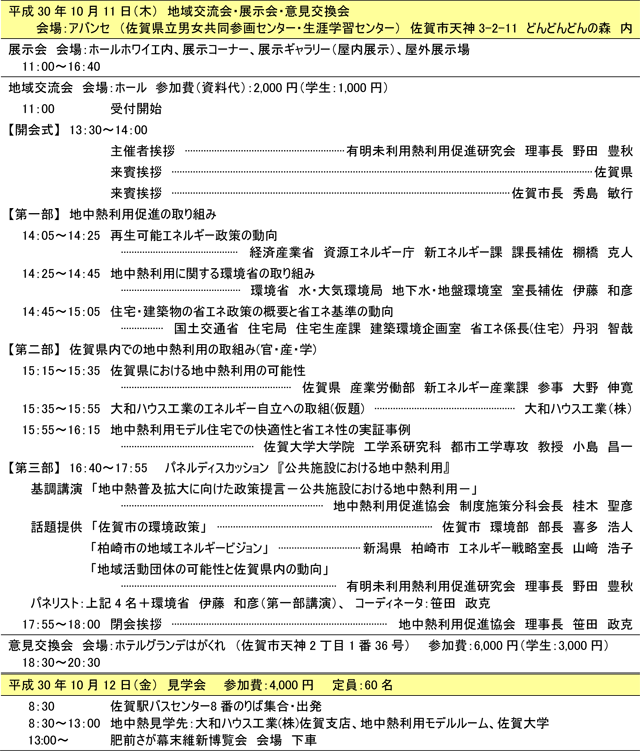

第4回 全国地中熱フォーラム ~地中熱先進地域を目指して~

趣意書

第4回全国地中熱フォーラムでは再生可能エネルギー先進県を目指す佐賀県と連携し、佐賀をはじめ全国各地に地中熱先進地域をつくることを目指して、講演会および展示会を企画いたします。地球温暖化の進行が実感される昨今ですが、地中熱利用は持続可能な脱炭素社会の実現に必要なグリーン化技術です。CO2削減効果が大きい魅力的技術である地中熱利用に、関連する多くの企業が参入できるような地中熱先進地域をつくるにはどうすればよいか、今回のフォーラムでは、政策、技術、新規開拓分野を含め議論できる場をつくっていきます。

講演会のテーマとしては地域政策と農業の2つを取り上げます。地域の自治体との連携により地中熱先進地域を実現するには、どのような普及活動、地域政策が望ましいか議論します。また、地中熱利用先進地域は、都市域に限ることなく農村地域などに範囲を広げていくことも重要ですので、講演会では農業をもう一つのテーマにして取り上げます。一方、展示会では、地中熱分野での先進的な技術を含め様々なグリーン化技術を紹介します。また、幅広い視点から地中熱を理解していただけるように、事業者のほか関連団体からも参加していただける展示会にします。

今回のフォーラムは佐賀県のグリーン化技術展と同時開催となるため、広範な分野からの来場者が期待されます。また、全国的な視点から実施する講演会、展示会には、地元佐賀で地中熱に関心をお持ちの企業、団体、市民の皆様とともに、全国の地中熱関連事業者、自治体関係者、地域団体、関連団体、農業関係者の皆様に参加を呼び掛けます。また、展示会では会場に参加される様々な分野の方にも関心を持っていただけるような企画も準備します。第4回全国地中熱フォーラムに多くの皆様のご来場をお待ちしております。

開催概要

「第4回 全国地中熱フォーラム」~地中熱先進地域を目指して~

▶チラシはこちら

▶当日配布 来場者用パンフレットはこちら

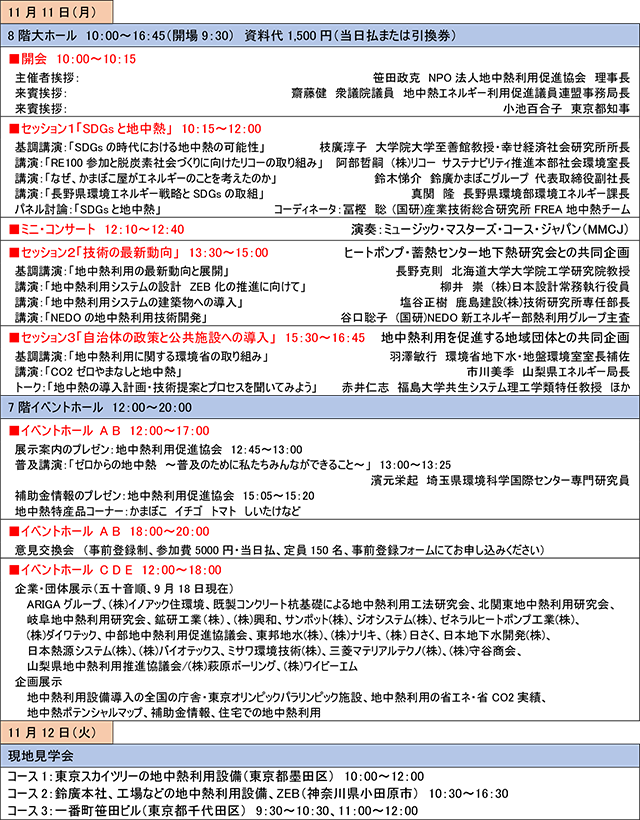

| 期日: | 2023年12月13日(水)10:00~17:00 2023年12月14日(木)10:00~16:00 |

| 場所: | SAGAアリーナ(佐賀市日の出2丁目1番10号) |

| アクセス: | |

|

|

| 参加申し込み:入場無料、参加申し込みはこちら | |

|

|

講演プログラム

▶資料のダウンロードはこちら

| ■開会・基調講演 12月13日 10:30~12:00 SAGAアリーナ内メインステージ | |

| 主催者挨拶 | 一般社団法人 有明未利用熱利用促進研究会 代表理事 中島 信哉 特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会 理事長 笹田 政克 |

| 基調講演1 | 環境省における脱炭素政策と地中熱利用 環境省 水・大気環境局 環境管理課 環境汚染対策室 室長補佐 大山 修 |

| 基調講演2 | 施設園芸の脱炭素化を推進する新型ヒートポンプの開発と導入 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究部門 資源利用研究領域 地域資源利用・管理グループ長 石井 雅久 |

| ■講演会I「地域政策と地中熱の普及」 12月13日 13:00~14:30 SAGAアリーナ内メインステージ |

| 再生可能エネルギー等推進に向けた佐賀県の取組について~事例紹介~ 佐賀県産業労働部 産業グリーン化推進グループ 副課長 石井 克英 |

| 地中熱利用の普及に係る青森県の取組 青森県エネルギー総合対策局 エネルギー開発振興課 環境・エネルギー産業振興グループ サブマネージャー 櫻庭 賢一 |

| 岐阜県におけるオープンループ方式の普及と行政との関わり 岐阜大学 工学部 社会基盤工学科 教授 大谷 具幸 |

| ■招待講演 12月14日 10:30~11:00 SAGAアリーナ内メインステージ |

| 青森県 むつ工業高校「脱炭素チャレンジカップでの取り組み」 |

| ■講演会II「農業での地中熱利用」 12月14日 11:00~13:00 SAGAアリーナ内メインステージ |

| 新潟県地中熱利用研究会の取組み~イチゴ栽培を中心として~ 新潟県地中熱利用研究会 株式会社興和 水工部長 桑原 賢二 |

| 地中熱利用によるハナビラタケ栽培(仮) 株式会社森の環 取締役総務部長 中山 光宏 |

| 農業用ビニールハウスでのミカン栽培を対象とした地中熱源による空調について 一般社団法人有明未利用熱利用促進研究会理事 原田 烈 |

| 産総研が開発支援した地中熱関連技術~園芸ハウス栽培への新技術導入と唐津地域地中熱ポテンシャル評価~ 国立研究開発法人産業技術総合研究所 再生可能エネルギー研究センター 地中熱チーム 研究チーム長 冨樫 聡 |

| ■農業関連情報交換会 地中熱フォーラム展示会場内セミナースペース |

| 農業関係者の情報交換会を開催します。 参加予定:(国研)農業・食品産業技術総合研究機構地域資源利用・管理グループ長石井雅久氏 講演会Ⅱ参加者ほか、農業分野での地中熱利用に関心のある方であれば、どなたでも参加いただけます。 |

| ■SAGAアリーナエネルギー棟見学会ツアー | |

| 開催日時 | 第1回 2023年12月13日(水)14:30~15:00 第2回 2023年12月14日(木)13:00~13:30 |

| 参加人数 | いずれも20名※先着順 |

| 参加方法 | 地中熱フォーラム展示会イベントスペースの受付票にお名前を記入して見学時間になりましたら、フォーラムイベントスペースに集合してください |

| ■地中熱フォーラム懇親会 |

| 【開催概要】 日時:2023年12月14日(木) 18:00~ 会場:グランデはがくれ https://www.grande-hagakure.com/access/index.html 会費:6,000円(税込) 【お問合せ・お申込先】 |

出展者一覧

| (株)アサノ大成基礎エンジニアリング/有明未利用熱利用促進研究会/(株)イノアック住環境/(株)興和/ジオシステム(株)/ゼネラルヒートポンプ工業(株)/地中熱利用促進協会/(株)長府製作所/(株)東亜利根ボーリング/(株)バイオテックス/ミサワ環境技術(株)/(株)ワイビーエム/(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構 |

後援・協賛

| 【後援】 環境省、経済産業省、農林水産省、(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構、(国研)産業技術総合研究所、(国研)農業・食品産業技術総合研究機構、日本地熱学会、(一財)ヒートポンプ蓄熱センター、(公社)空気調和・衛生工学会、(一社)全国さく井協会、(一社)日本設備設計事務所協会連合会、(公社)日本建築士会連合会、(一社)日本建築士事務所協会連合会、(公社)日本建築家協会、(一社)建築設備技術者協会、(一社)ソーラーシステム振興協会、(一社)日本木質バイオマスエネルギー協会、(特非)建築設備コミッショニング協会、(特非)気候ネットワーク |

| 【協賛】 秋田地球熱利用事業ネットワーク、東北ZEB再エネ熱促進協議会、新潟県地中熱利用研究会、北関東地中熱利用研究会、山梨県地中熱利用推進協議会、長野県地中熱利用促進協議会、福井県地中熱利用研究会、福島県地中熱協同組合、中部地中熱利用促進協議会 |

問合せ先

第4回全国地中熱フォーラム:第4回全国地中熱フォーラム実行委員会

TEL:0952-68-3852

Mail:jimukyoku@arimirisa.jp

同時開催 さが産業グリーン化技術展

| SAGAXプログラム 開催場所:SAGAアリーナ会場内メインステージ | |

| ◆特別講演会 カーボンニュートラルに向けて、行動すべきこと(仮) | |

| 開催日 | 12月13日(水) 15:30~17:00 |

| 講師 | 森永 卓郎氏 |

| ◆シンポジウム 地球温暖化のために私たちができること(仮) | |

| 開催日 | 12月14日(木) 13:30~15:20 |

| パネリスト | 伊藤 聡子氏(フリーキャスター、事業創造大学院大学客員教授) 宮脇 良二氏(アークエルテクノロジーズ(株)CEO 陣内 太氏(田中鉄工所(株)経営企画室室長) 横尾 敏史氏(佐賀銀行営業統括本部地域支援部副部長) |

2023年度登録更新講座のご案内を公開

地中熱施工管理技術者資格制度 2023年度登録更新講座のご案内を、下記リンク先ページに掲載しました。

地中熱施工管理技術者資格制度

・地中熱施工管理技術者資格制度について

・資格試験・更新講座の実施について

・登録手続、更新手続について

・企業・団体別地中熱施工管理技術者登録状況

地中熱施工管理技術者資格制度 2023年度資格試験 実施案内

地中熱施工管理技術者資格制度資格試験の2023年度実施案内(日程、受験の手引・申込書、関連地中熱講座の案内等)を、下記リンクページに掲載しました。資格取得をご検討の方は、ぜひご覧下さい。

2023/08/28追記

受験申込の受付を開始しました

受付期間 8/28(月)~9/19(火)

地中熱施工管理技術者資格制度

・地中熱施工管理技術者資格制度について

・資格試験・更新講座の実施について

・登録手続、更新手続について

・企業・団体別地中熱施工管理技術者登録状況

施工管理技術者資格制度 問題の更新について

施工管理技術者資格制度 2023年度資格試験に掲載している資格試験の問題を更新をしました。

地中熱施工管理技術者資格制度

・地中熱施工管理技術者資格制度について

・資格試験・更新講座の実施について

・登録手続、更新手続について

・企業・団体別地中熱施工管理技術者登録状況

2023年度地中熱関連の補助金・融資制度一覧を掲載しました

2023年度の地中熱関連の補助金・融資制度一覧を[国・自治体情報]の[補助金]のページに掲載しました。

この一覧表は、国ならびに都道府県、市区町村の補助金・融資制度に関する情報について調査し、取りまとめたものです。

既に申請が締め切られている、また、特にリフォーム関係の補助金では地中熱については適用されない場合等もありますので、本情報の活用にあたっては、ご自身で確認の上、お願いいたします。

◎2023年度補助金一覧(PDFファイル)

※こちらのリンクからもダウンロード頂けます。

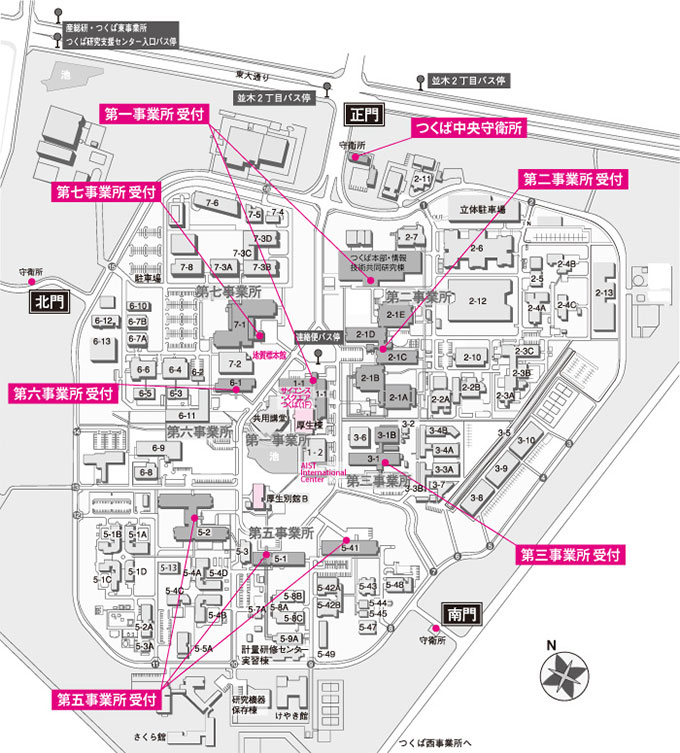

地質標本館 特別展「地中熱~あなたの足元に再生可能エネルギー~」見学会のご案内

NPO法人 地中熱利用促進協会では、地質標本館で行われている特別展「地中熱~あなたの足元に再生可能エネルギー~」の見学会を下記のとおり開催いたします。見学会では、(国研)産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門の内田 洋平氏(前FREA地中熱チーム長)のご案内で、特別展の展示と地質標本館に導入されている地中熱ヒートポンプシステムの見学を行います。

地質標本館特別展見学会

日時:

日時:

2023年8月10日(木)14:00(現地集合)~15:00(案内終了)

(案内終了後は随時解散、希望者は閉館(16:30)まで見学可能です)

集合場所:

産総研つくば中央 地質標本館前

参加費:

無料

定員:

40名(先着順)

参加申込:

以下の申込フォームよりお申し込みください。

(申込期限:7月31日)

お申し込み後に参加できなくなった場合は、速やかに下記問い合わせ先までご連絡ください。

【申込フォーム】

https://ws.formzu.net/fgen/S14937767/

お問合せ:

地中熱利用促進協会 事務局

Mail geohpajs@geohpaj.org

TEL 03-3391-7836

| 地質標本館特別展「地中熱~あなたの足元に再生可能エネルギー~」 概要 |

|---|

| 【案内ページ】 https://www.gsj.jp/Muse/exhibition/archives/2023/2023_geoheat.html 会期:2023年4月25日(火)~9月3日(日) 会場:地質標本館 1階ホール 時間:9時30分~16時30分 休館日:毎週月曜日(休日の場合は翌平日) |

参考:地質標本館へのアクセス

以下の「産総研つくば中央へのアクセス」に詳しく掲載されていますので、ご参照ください。https://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/center/tsukuba_map_c.html

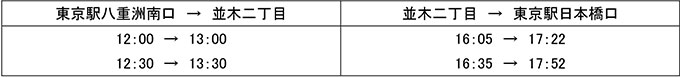

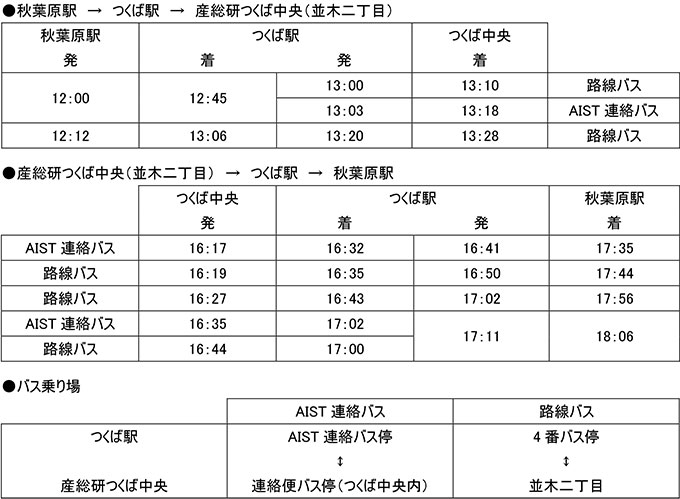

「東京駅八重洲南口」から「筑波大学/つくばセンター行」(常磐高速バス)に乗車、「並木二丁目」下車。

つくば駅~産総研つくば中央は、AIST連絡バス、または路線バスで移動可能です。

バス停の位置など、下記乗換案内のページをご参照ください。

【乗換案内・時刻表】 https://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/tsukuba_c_express.html

つくば中央 構内案内図

地質標本館特別展見学会についてのお問合せ:

地中熱利用促進協会 事務局

Mail:geohpajs@geohpaj.org

TEL:03-3391-7836

地中熱利用促進協会主催 第9回地中熱施工管理講座のご案内

(ハイブリッド型)

地中熱利用促進協会では、第9回地中熱施工管理講座を以下のとおり開催いたします。今年度は、地中熱基礎講座に引き続き、会場での対面とオンラインのハイブリッド開催といたしました。ご一読頂き、受講のご検討よろしくお願い申しあげます。

1.講座目的

本施工管理講座は、地中熱利用設備の施工管理及び施工に携わる方、監理業務、発注業務などに携わる方を対象に、技術水準の確保のため地中熱施工管理に関する正しい知識の習得を目的としています。本講座の受講は、地中熱施工管理技術者資格試験を受験には必須要件となりますので、資格試験を受験される方はこの機会に受講いただきたく、ご案内申し上げます。尚、今回の講座テキストは、2022年9月に出版しました『地中熱ヒートポンプシステム 施工管理マニュアル 改訂版』を使用いたします。多くの皆様の受講をお待ちしております。

地中熱施工管理技術者資格制度につきましては、協会ホームページをご参照下さい。

2.開催期間と開催方式

| 開催期間: | |

| 2023年8月 | 23日(水)9:50(受付)~16:30終了 |

| 24日(木)9:30(受付)~16:00終了 | |

開催方式:

ハイブリッド型

会場:

連合会館 502号室(東京都千代田区神田駿河台3-2-11、JR御茶ノ水駅徒歩5分)

オンライン:

Microsoft Teams Web会議

プログラム:

第9回地中熱施工管理講座プログラム(PDF)

3.募集人数

80名(会場受講者:30名、オンライン受講者:50名)

4.申込方法

下記申込フォームまたは受講申込書にてお申込いただくとともに、受講料を指定の口座にご入金ください。

締切日:

2023年8月14日(月)

【重要ポイント】

- 会場受講の方は、受講票がなければ受講できません。受講票の写真貼付欄に写真(4×3cm、本人単身、無帽、胸から上、最近 6ヶ月以内撮影)を貼付ください。

- オンライン受講の方は、写真データ(縦600×横450ピクセル以上、本人単身、無帽、胸から上、最近6ヶ月以内撮影)を申込フォームに添付いただき申し込みください。形式は“JPEGまたはPNG”でお願いします。

5.受講料(各消費税込)

正会員(団体・個人)・特別会員:25,300円、非会員:36,300円

下記の銀行口座に8月14日までにお振込ください。入金確認後、受講票もしくは受講URLを発行いたします。入金後のお取り消しは出来ませんので、ご了解下さい。

振込先:みずほ銀行 荻窪支店(244) 普通預金 2874843

口座名:特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会

なお、受講料・テキスト代等は会社からの振込でも結構ですが、その際は銀行のご利用明細票の空欄に受講者名(複数の場合は複数氏名)を記入してPDFにて、下記の協会連絡先までメール添付で送付してください。

6.講座テキスト

『地中熱ヒートポンプシステム 施工管理マニュアル 改訂版』(地中熱利用促進協会 2022)を使用します。

本テキストは、2022年9月に当協会が自己出版したもので、市販はしておりません。協会でのみ販売しています。購入を希望される方は、受講申込書に購入数をご記入のうえ、受講料とともにお振込みください。

会場渡し:

1冊4,400円(消費税込)

事前送付:

1冊4,740円(テキスト代4,400円+送料370円 消費税込)

2冊9,170円(テキスト代8.800円+送料370円 消費税込)

3冊以上の場合は協会までご連絡ください。

7.受講者確認

受講当日に本人確認を行います。

▶会場で受講の方:

受講票の写真貼付欄に写真(4×3cm、本人単身、無帽、胸から上、最近6ヶ月以内撮影)を貼付の上、ご提示ください。

▶オンラインで受講の方:

順番にお声を掛けますので、名前を呼ばれた方は、音声とカメラをONにしてください。

Teams画面で申込フォームに添付頂いた写真と確認いたします。

8.修了証書

全課程を受講した方に、修了証書を発行します。

▶会場で受講の方:

最終日にお渡しします。

▶オンラインで受講の方:

順次郵送いたします。

【重要ポイント】

- 修了証書は、協会主催の資格試験を受験する際に必要となりますので、大切に保管しておいてください。

- 講座開始より30分以上の遅刻または講座を受講していない時間が30分以上と判断された場合、修了証書は発行できませんのでご注意ください。

9.地中熱施工管理技術者資格試験の受験の方へ

地中熱施工管理技術者資格試験の受験には、地中熱施工管理講座の受講が必須です。受験予定の方は、下の表をご確認の上、受講忘れがないようご注意下さい。資格試験は2023年12月3日(日)です。

| ■前3年度以内(以下)の地中熱施工管理講座を受講している方 ・第7回地中熱施工管理講座(2020年11月9~15日) ・第8回地中熱施工管理講座(2022年10月25・26日) ■二級地中熱施工管理技術者として登録が有効である方 |

左記のいずれかに該当している方 ⇒再度受講の必要はありません |

| 左記のいずれにも該当しない方 ⇒今回の第9回地中熱施工管理講座(8月23・24日)の受講が必須です |

10.受講上の注意

1) 受講申込者以外の受講は禁止いたします。

2) 受講者の権利保護と不正受講防止および受験資格の確認のため、講座開始時および講義中随時本人確認を行います。不正受講が発覚した場合は、講義の場から強制退出の処置をいたします。

3) 講義のWeb会議は録画することがありますので、受講申込をされた方は録画することに同意していただいたものといたします。

4) いかなる理由があろうと、講座に接続するURLを受講者本人以外の第三者に譲渡もしくは共有することを禁じます。

11.CPD及びCPD用受講証明書

本講座は個別のCPD制度の認定プログラムではありません。しかし、受講者がCPDの申請のため受講証明が必要な場合には、受講証明書を発行しますので、下記13.お問い合わせ・申込先にお申し出ください。

12.新型コロナウイルス感染症対策(感染状況により、変更する場合があります)

1) 会場のドア・窓は随時解放して、換気を確保いたします。

2) 会場内の座席は、3人掛けの机に2人掛けとします。

3) 会場内では、マスクの着用を推奨します。

4) 入室の際には、手洗い・手指の消毒にご協力ください。

13.お問合せ・申込先

特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会

〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-29-20 パシフィックアークビル5階

Tel/Fax:03-3391-7836

E-mail:geohpajs@geohpaj.org

〇掲載ファイル

・ご案内・申込書(PDF)

14.会場へのアクセス

地中熱利用促進協会主催 第19回地中熱基礎講座のご案内

– ハイブリッド開催 –

地中熱利用促進協会では、第19回地中熱基礎講座を以下のとおり開催いたします。今年度より地中熱基礎講座は会場での対面とオンラインのハイブリッド開催といたします。

1.講座目的

本基礎講座は、地中熱に関わる方を対象に、基礎的な知識を身につけていただくことを目的としています。また二級地中熱施工管理技術者資格においてはその受験資格として、基礎講座の全過程を受講した者、あるいは1年(12ヶ月)以上の地中熱設備工事の実務経験を有する者と定めています。

今後の業務のため地中熱の知識を身につけたい方や、2023年度の二級地中熱施工管理技術者資格試験のために基礎講座の受講が必要な方は、この機会に受講いただきたく、ご案内申し上げます。尚、地中熱施工管理技術者資格制度につきましては、協会ホームページをご参照下さい。

2.開催期間・開催方式

開催期間 :

2023年7月3日(月)10:40(受付)~16:20終了

7月4日(火) 9:30(受付)~16:30終了

開催方式:

ハイブリッド型

会場:

連合会館205会議室(東京都千代田区神田駿河台3-2-11、JR御茶ノ水駅徒歩5分)

オンライン:

Microsoft Teams Web会議

プログラム:

第19回地中熱基礎講座プログラム(PDF)

*地中熱利用施設見学:

施設見学は有りません。

3.募集人数

会場受講者:

20名

オンライン受講者:

30名

4.申込方法

申込方法:下記申込フォームまたは受講申込書にてお申込みいただき、受講料を指定の口座にご入金ください。入金確認後、受講票(PDF)をメール送付いたします。

締切日:

2023年6月23日(金)

【重要ポイント】

- 受講票がなければ受講できません。

- 会場受講の方は、受講票の写真貼付欄に写真(4×3cm、本人単身、無帽、胸から上、最近6ヶ月以内撮影)を貼付ください。

- オンライン受講の方は、写真データ(縦600×横450ピクセル以上、本人単身、無帽、胸から上、最近6ヶ月以内撮影)を申込フォームに添付いただきお申し込みください。形式は“JPEGまたはPNG”でお願いします。

5.受講料(各消費税込)

正会員(団体・個人)・特別会員:23,100円

非会員:33,000円

学生:16,500円

下記銀行口座に6月23日(金)までにお振込ください。入金確認後、受講票を発行いたします。

入金後のお取り消しは出来ませんので、ご了解下さい。

振込先:みずほ銀行 荻窪支店(244) 普通預金 2874843

口座名:特定非営利活動法人地中熱利用促進協会

なお、受講料・テキスト代等は会社からの振込でも結構ですが、その際は銀行のご利用明細票の空欄に受講者名(複数の場合は複数氏名)を記入しPDFにて、下記の協会連絡先までメール添付で送付してください。

6.講座テキスト

「地中熱ヒートポンプシステム 改訂2版」北海道大学 環境システム工学研究室編(オーム社)を使用します。購入を希望される方は、申込フォームに購入数をご記入のうえ、以下の代金を受講料とともにお振込みください。

会場渡し:1冊3,520円(消費税込)

事前送付:1冊3,890円(テキスト代3,520円+送料370円 消費税込)

※2冊の場合は7,410円(テキスト代7.040円+送料370円 消費税込)

3冊以上は協会までご連絡ください。

7.受講者確認

受講当日に本人確認を行います。

- 会場受講の方:

受講票の写真貼付欄に写真(4×3cm、本人単身、無帽、胸から上、最近6ヶ月以内撮影)を貼付の上、ご提示ください。また、学生の方は、学生証もあわせてご提示下さい。 - オンライン受講の方:

順番にお声を掛けますので、名前を呼ばれた方は、音声とカメラをONにしてください。Teams画面で申込フォームに添付頂いた写真と確認いたします。

8.修了証書

全課程を受講した方に、修了証書を発行します。

- 会場受講の方:

最終日にお渡しします。 - オンライン受講の方:

順次郵送いたします。

9.受講上の注意事項

- 受講申込者以外の受講は禁止いたします。

- 受講者の権利保護と不正受講防止および受験資格の確認のため、講座開始時および講義中随時本人確認を行います。不正受講が発覚した場合は、講義の場から強制退出の処置をいたします。

- 講義のWeb会議は録画することがありますので、受講申込をされた方は録画することに同意していただいたものといたします。

- いかなる理由があろうと、講座に接続するURLを受講者本人以外の第三者に譲渡もしくは共有することを禁じます。

10.CPD対応

各種CPD申請等のため受講証明が必要な方には、受講証明書を発行します。協会までお申し出ください。

11.新型コロナウイルス感染症対策

- 会場のドア・窓は随時解放して、換気を確保いたします。

- 会場内の座席は、3人掛けの机に2人掛けとします。

- 会場内では、マスクの着用を推奨します。

- 入室の際には、手洗い・手指の消毒にご協力ください。

12.お問合せ・申込先

特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会

〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-29-20パシフィックアークビル5階

Tel/Fax:03-3391-7836

email: geohpajs@geohpaj.org

〇掲載ファイル

- ご案内・申込書(PDF)

〇会場アクセス

既会員向けオリエンテーション -地中熱をめぐる最近の動向と協会活動-(終了)

既会員向けオリエンテーションににご参加いただき、ありがとうございました。

説明会資料は『会員専用ページ』の『その他資料』でご確認いただけます。

説明資料はこちら(会員専用ページ/閲覧にはIDとパスワードが必要です)

===============

今年度より、会員向けオリエンテーションを実施いたします。

新規会員向けのオリエンテーションでは協会活動について毎年アップデートした情報をお伝えしており、その内容は会員の皆様にもお知らせしたい内容が含まれております。それに加え、協会に集中している地中熱に関する情報をお伝えすることで、皆様の事業にお役立てていただけるような企画といたします。

例えば、地中熱をめぐる最近の動向として、脱炭素についての政策、省エネについての政策で大きなうねりがあります。そして、NEDO人材育成講座などの再エネ熱全体の動向や、3月に公表になった環境省の「地中熱利用にあたってのガイドライン(第4版)」などの最新情報もございます。

また、協会活動については、昨年から新しい部会体制で活動が始められ1年となります。部会でどのような課題に取組んでいるか、資格制度やTRT認定制度といった協会事業の現況についても説明いたします

多くの会員の皆様のご参加をお待ちしております。

日時:

2023年4月26日(水)13時30分~15時

対象:

会員および関係者

テーマ:

地中熱をめぐる最近の動向と協会活動

講師:

笹田政克 理事長

参加費:

無料(但し会員限定)

参加申込:

申込フォーム <https://ws.formzu.net/fgen/S53376935/>よりお申し込みください

開催方式:

TeamsのWeb会議システム

※会議URLは別途ご案内します。

申込締切:

2023年4月27日(火)

※会員限定の企画のため、対象外のお申し込みがあった場合は会議URLのご案内いたしません、

あらかじめご了承願います。

第10回協会活動オリエンテーションのご案内(終了)

第10回協会活動オリエンテーションににご参加いただき、ありがとうございました。

===============

地中熱利用促進協会では、最近入会された皆様、入会を検討されている皆様を対象として、地中熱利用の現状と協会活動の内容を知っていただくオリエンテーションを実施しております。2023年度のオリエンテーションは下記の通りオンラインにて開催いたします。どなたでもご参加いただけますので、皆様のご参加をお待ちしています。また、協会への入会をご検討の方、協会活動にご興味をお持ちの方がおられましたら、是非ご案内ください。

開催日時:

2023年4月20日(木)13:30~15:00

開催方法:

オンライン開催(Microsoft Teams)

対象者:

最近入会された方、異動等で新たに協会活動に関わることになった方、入会を検討されている方、等

プログラム:

13:30~14:20 「地中熱利用の現状と展望」…理事長 笹田 政克

14:20~15:00 協会活動のご紹介と意見交換

参加申込:

申込フォーム <https://ws.formzu.net/fgen/S71766648/ >よりお申し込みください(参加無料)

申込締切:

2023年4月18日(火)

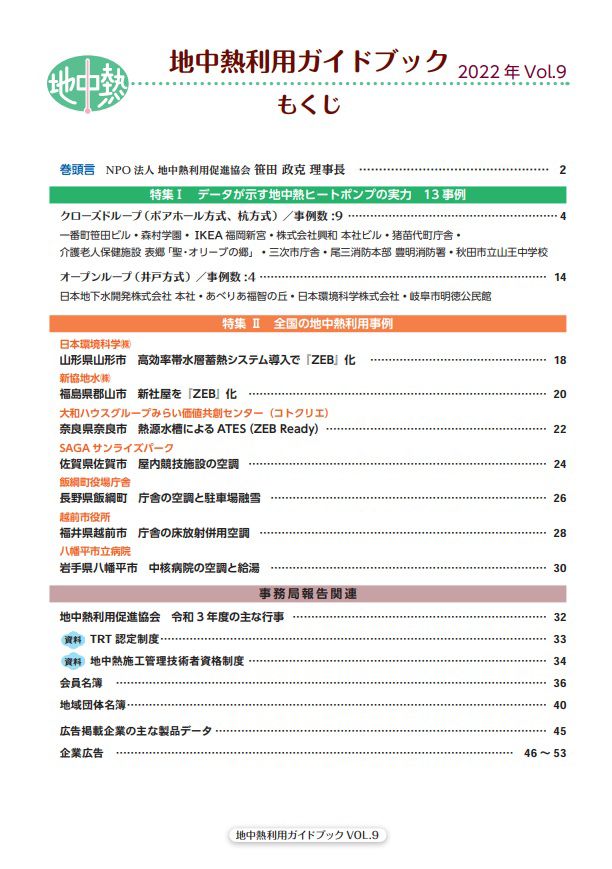

地中熱利用ガイドブック 特別販売

以下の書籍を期間限定で特別販売いたします。この機会に是非ご購入下さい。

| 書名 | 頒布価格(税込・送料別途) |

|---|---|

| 地中熱利用ガイドブック 2022年 Vol.9 | 440円 |

| 地中熱利用ガイドブック 2021年 Vol.8 | |

| 地中熱利用ガイドブック 2020年 Vol.7 | |

| 地中熱利用ガイドブック 2019年 Vol.6 | 330円 |

| 地中熱利用ガイドブック 2018年 Vol.5 | |

| 地中熱利用ガイドブック 2017年 Vol.4 | |

| 地中熱ヒートポンプシステム 改訂2版 | 3,300円 |

特別販売期間:2023年3月6日~3月27日

以下の購入申込書にてお申し込みください。

|案内・購入申込書 PDF版| |購入申込書 ワードファイル版|

地中熱利用ガイドブック Vol.9

|

|

| (画像をクリックで拡大) |

地中熱利用ガイドブック Vol.8

|

|

| (画像をクリックで拡大) |

地中熱利用ガイドブック Vol.7

|

|

| (画像をクリックで拡大) |

地中熱利用ガイドブック Vol.6

|

|

| (画像をクリックで拡大) |

地中熱利用ガイドブック Vol.5

|

|

| (画像をクリックで拡大) |

地中熱利用ガイドブック Vol.4

|

|

| (画像をクリックで拡大) |

地中熱ヒートポンプシステム(改訂2版)

|

2023年度 地中熱関連補助事業説明会 開催のご案内(終了)

2023年度地中熱関連補助事業説明会にご参加いただき、ありがとうございました。 説明資料は、各プログラムのリンクよりご覧いただけます。

1.日時

2023年3月14日(火)13:30~15:05

2.プログラム

| 13:30~13:35 | 開会の挨拶と補助事業説明会進行の注意点についてのご案内 地中熱利用促進協会理事 制度施策部会長 桂木聖彦 |

| 13:35~14:05 | 「地中熱の活用と地球温暖化対策事業について」 環境省 地球環境局 地球温暖化対策事業室 室長補佐 大谷直人 様 |

| 14:05~14:25 | 「令和4年度地中熱利用状況調査他について」 環境省 水・大気環境局 地下水・地盤環境室 室長補佐 坪谷 剛 様 |

| 14:25~14:45 | 「再生可能エネルギー熱利用技術開発に関わるNEDOの取組み」 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 新エネルギー部 熱利用グループ プロジェクトマネージャー 大竹正巳 様 |

| 14:45~15:05 | 「東京都の再生可能エネルギー利用拡大に向けた取組みについて」 東京都 産業労働局 産業・エネルギー政策部 石丸洋人 様、剱持治樹 様 東京都 環境局 気候変動対策部 小菅美穂 様 |

3.参加定員

300名

4.参加費

無料(事前のお申込みが必要となります)

5.参加申込みについて

参加を希望される方は、下記申込フォームよりお申込みいただきますようお願い申し上げます。

■申込フォーム https://ws.formzu.net/fgen/S38467904/

6.補助事業説明会使用システムについて

今回の説明会は、Microsoft Teamsを使用してのオンライン説明会となります。事前にご登録やPCにシステムをダウンロードしていない場合でも、主催者側からお送りするURLにアクセスいただくことでご参加いただけます。尚、スマートフォン・タブレットからはアプリをダウンロードしていただく必要がございます。また、通信料は会員の皆様の負担となりますので、Wi-Fi環境下でのご参加をおすすめいたします。

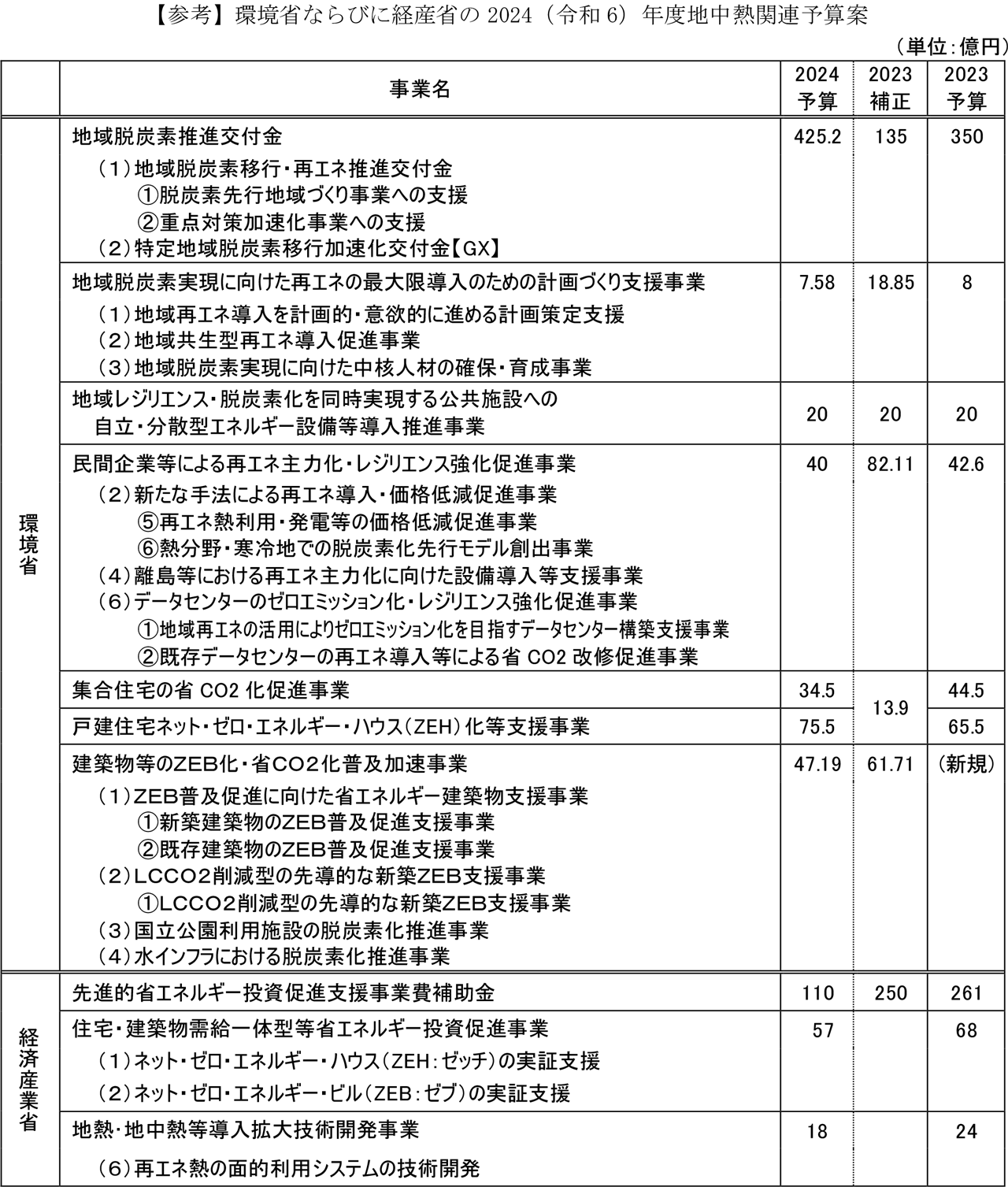

7.環境省ならびに経産省の地中熱関連予算について

次頁に、2023年度に環境省ならびに経産省の地中熱に利用できる補助事業を記載いたしましたのでご参照ください(対象となる補助事業については、以下のサイトから説明資料を確認いただけます)。

■環境省 https://www.env.go.jp/earth/42021_00002.html

■経産省 https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2023/pr/energy.html

8.2023年度 東京都の地中熱に活用できる補助金について

東京都では、業務部門及び家庭部門で地中熱の導入支援を行っています。

■業務部門 「地産地消型再エネ増強プロジェクト」

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/chisan-zokyo

■家庭部門 「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/effective_utilization

繰り返しとなりますが、環境省ならびに東京都の地中熱関連補助事業への質問、補助事業説明会の進め方に関する質問がございましたら、2023年2月28日(火)までに下記アドレスにメールでご連絡ください。

◎ご案内(PDFファイル)

特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会

〒167-0051

東京都杉並区荻窪5-29-20

Tel/Fax:03-3391-7836

E-Mail:geohpajs@geohpaj.org

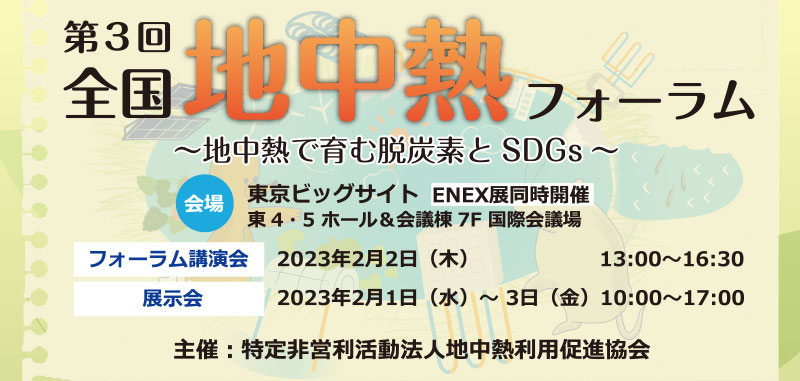

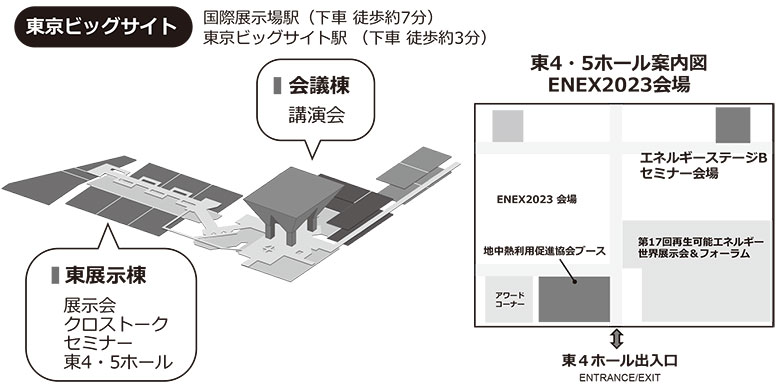

第3回 全国地中熱フォーラム

~地中熱で育む脱炭素とSDGs~

ご案内

※資料購入申し込みは2023年2月28日(火)をもって受付を終了しました。

今後の購入お申込みは協会事務局:geohpajs@geohpaj.orgあてご連絡ください。

フォーラム講演資料

・購入申込み(電子版)/1,100円(税込)

配布資料/下記2テーマについては、無償提供となります。

・基調講演2「環境省における脱炭素政策と地中熱利用」(PDFファイル)

・講演2「脱炭素先行地域づくりに向けた地中熱利用の期待」(PDFファイル)

配布資料/地中熱・再エネ熱の講演資料は、無償提供となります。

・講演1「再生可能エネルギー熱利用の地域熱供給への展開」(PDFファイル)

・講演2「地中熱利用の農業・陸上養殖への展開」(PDFファイル)

・講演3「再生可能エネルギー熱利用技術開発に関わるNEDOの取り組み」(PDFファイル)

後援(五十音順) : 環境省、経済産業省、農林水産省、東京都、NPO法人 気候ネットワーク、公益社団法人空気調和・衛生工学会、一般社団法人建築設備技術者協会、NPO法人 建築設備コミッショニング協会、国立研究開発法人産業技術総合研究所(AIST)、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、一般社団法人全国さく井協会、一般社団法人ソーラーシステム振興協会、公益社団法人日本建築家協会、公益社団法人日本建築士会連合会、一般社団法人日本建築士事務所協会連合会、一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会、一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会、一般財団法人ヒートポンプ蓄熱センター

協賛(五十音順): あきた地球熱利用事業ネットワーク、有明未利用熱利用促進研究会、北関東地中熱利用研究会、中部地中熱利用促進協議会、東北ZEB再エネ熱促進協議会、長野県地中熱利用促進協議会、新潟県地中熱利用研究会、日本地熱学会、福井県地中熱利用研究会、福島県地中熱利用技術開発有限責任事業組合、山梨県地中熱利用推進協議会

◎開催案内状 ダウンロード(PDF 8.4MB)

講演会 全国地中熱フォーラム ~地中熱で育む脱炭素とSDGs~

日時

2023年2月2日(木)13:00~16:30 会議棟7F 国際会議場(案内図)

申込

参加費無料・フォーラム事前登録はこちら ![]()

※資料購入受付は終了しました。

講演会資料代(電子版)1,100円(税込)

※フォーラム事前登録の際に、講演会資料の購入申込ができます。

※講演会資料には、全体のプログラムと講演会の各講演の資料が掲載されています。

開会<13:00~13:15>

主催挨拶 笹田政克 特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会 理事長

来賓挨拶 遠藤利明 衆議院議員 地中熱エネルギー利用促進議員連盟会長

来賓挨拶 小池百合子 東京都知事(代理:潮田勉 東京都副知事)

基調講演<13:15~14:15>

基調講演1「気候変動と再生可能エネルギー」一般社団法人Climate Integrate 代表理事 平田仁子

基調講演2「環境省における脱炭素政策と地中熱利用」環境省 水・大気環境局 水環境課 地下水地盤環境室 室長補佐 坪谷剛

講演<14:30~16:30>

| 講演1 | 「再生可能エネルギ-情報提供システム(REPOS)による地域脱炭素計画策定と地域脱炭素のための促進区域の検討」 (株)エックス都市研究所 サスティナビリティ・デザイン事業本部 新事業創出チーム リーダー 永井大介 |

| 講演2 | 「脱炭素先行地域づくりに向けた地中熱利用の期待」 島根県邑南町 地域みらい課 統括主任 藤田浩司 |

| 講演3 | 「ZEBでの地中熱利用-温暖地と寒冷地、福岡と札幌での実績-」 ダイダン(株) イノベーション本部 技術研究所 応用技術課 課長 山口太朗 |

| 講演4 | 「ZEBでの地中熱利用-ZEB化に最適な高効率帯水層蓄熱と地域課題への対応-」 日本地下水開発(株)専務取締役/地中熱利用促進協会理事 桂木聖彦 |

配布資料/下記2テーマについては、無償提供となります。

・基調講演2「環境省における脱炭素政策と地中熱利用」(PDFファイル)

・講演2「脱炭素先行地域づくりに向けた地中熱利用の期待」(PDFファイル)

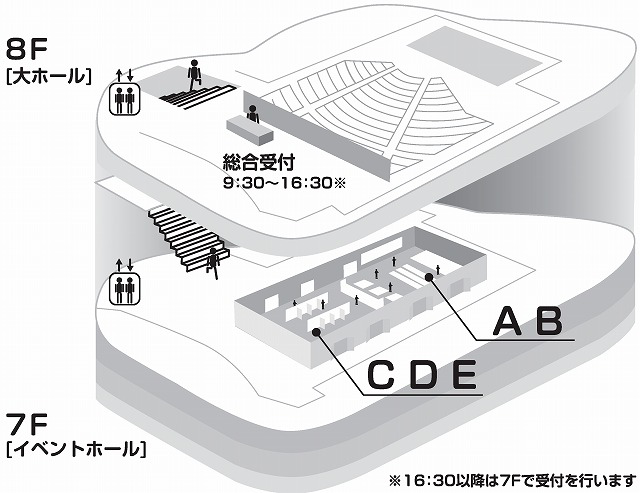

展示会

日時

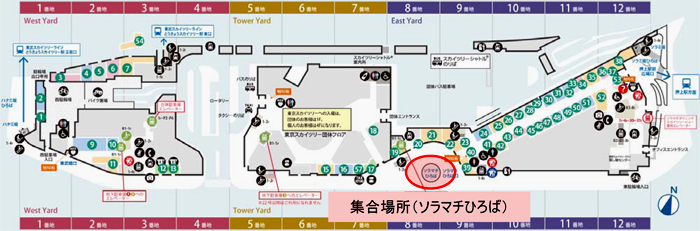

2023年2月1日(水)~3日(金)10:00~17:00 東4・5ホール(案内図)

申込

参加費無料・ENEX事前来場登録はこちら ![]()

※展示会はENEX事前登録が必要です。

地中熱・再エネ熱セミナーのお申込みはこちら ![]()

※ENEX事前登録をしてからお申込みください

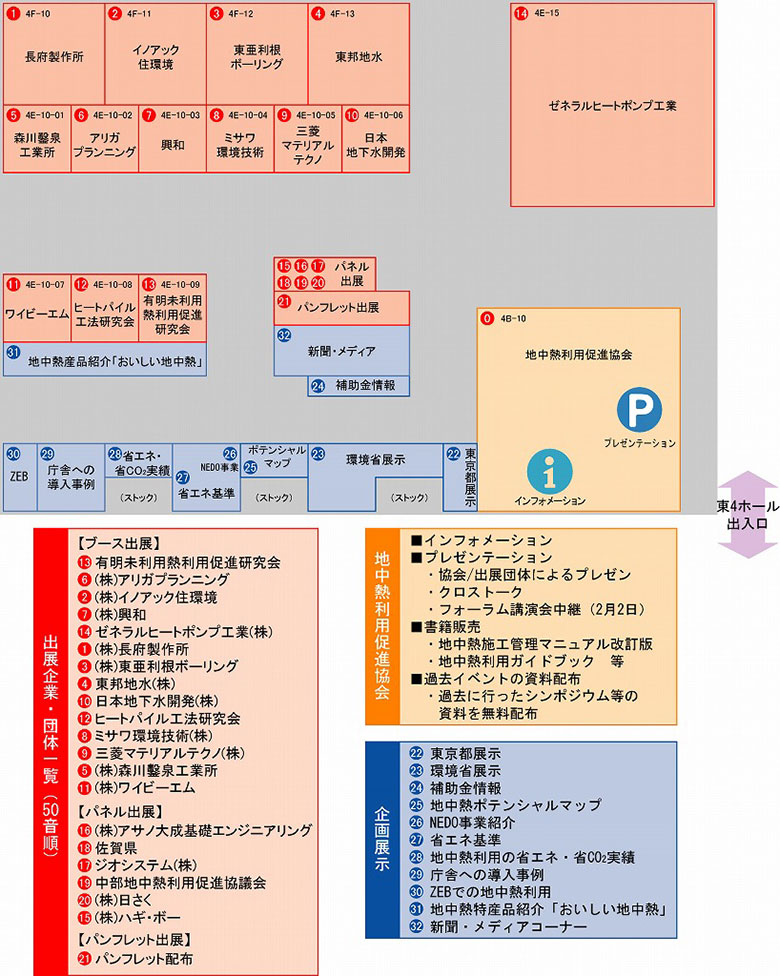

ブース出展

(株)東亜利根ボーリング、(株)ワイビーエム、ゼネラルヒートポンプ工業(株)、東邦地水(株)、ミサワ環境技術(株)、三菱マテリアルテクノ(株)、(株)森川鑿泉工業所、日本地下水開発(株)、(株)イノアック住環境、(株)長府製作所、(株)興和、(株)アリガプランニング、有明未利用熱利用促進研究会、ヒートパイル工法研究会 ※順不同

パネル出展

(株)日さく、ジオシステム(株)、(株)ハギ・ボー、(株)アサノ大成基礎エンジニアリング、中部地中熱利用促進協議会、佐賀県

クロストーク

まっきぃ(手話マイムアーティスト)&山本雄二(協会理事)

日時︓2023年2月1日(水),3日(金)ブース内プレゼンコーナー

地中熱・再エネ熱セミナー

日時︓2023年2月2日(木)10:30~12:00 ENEX展内エネルギーステージB(登録が必要)

| 講演1 | 「再生可能エネルギー熱利用の地域熱供給への展開」 NPO法人地中熱利用促進協会 理事長 笹田政克 |

| 講演2 | 「地中熱利用の農業・陸上養殖への展開」 NPO法人地中熱利用促進協会 副理事長 高杉真司 |

| 講演3 | 「再生可能エネルギー熱利用技術開発に関わるNEDOの取り組み」 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 新エネルギー部 熱利用グループ 主査 大竹正巳 |

配布資料/地中熱・再エネ熱の講演資料は、無償提供となります。

・講演1「再生可能エネルギー熱利用の地域熱供給への展開」(PDFファイル)

・講演2「地中熱利用の農業・陸上養殖への展開」(PDFファイル)

・講演3「再生可能エネルギー熱利用技術開発に関わるNEDOの取り組み」(PDFファイル)

![]()

| 地中熱は年間通して温度が一定の地中と寒暖差の大きい地上との温度差を利用するエネルギーで全国どこでも利用できる再生可能エネルギーです。地中熱は国及び地方のエネルギー・環境政策の中で利用促進が謳われていますが、一般の方の認知度はまだ低い状況にあります。NPO法人地中熱利用促進協会は、地中熱の普及に向けた様々な活動を行ってきていますが、今年度は脱炭素先行地域の取組が始まる中、ゼロカーボンの国産エネルギーである地中熱についての最新情報をお伝えする総合的イベント「全国地中熱フォーラム」を、ENEX 展と連携して開催いたします。 このフォーラムを開催する大きな目的は、地中熱という再生可能エネルギーの利用促進をはかることにより、カーボンニュートラルを目指すとともに、SDGs が目標として掲げる豊かで健康な生活が送れる持続可能な社会を実現していくことにあります。このフォーラムでは様々な視点から地中熱を理解していただけるよう、講演会とセミナーを開催いたします。また、今回はわが国で最大規模の省エネの展示会である ENEX2023 の会場に地中熱の共同ブースを設け、皆様のご来場をお待ちしています。 このフォーラムは、脱炭素の取組に関心をお持ちの一般企業、自治体、農漁業、医療福祉、教育、スポーツ関係の皆様、また、地中熱利用技術に関連の深い設計・施工関係の事業者の皆様、エネルギーサービス金融関係の事業者の皆様、地中熱の普及に熱心な地域団体の皆様、関連分野の団体の皆様、そして地球温暖化対策に取組まれている市民の皆様など多くの方に地中熱の魅力を感じていただける場にしたいと考えております。是非多くの皆様に全国地中熱フォーラムにご参加いただけますよう、ご案内申し上げます。 |

地中熱利用促進協会ブース フロアマップ

2022年度登録更新講座のご案内を公開

地中熱施工管理技術者資格制度 2022年度登録更新講座のご案内を、下記リンク先ページに掲載しました。

地中熱施工管理技術者資格制度

・地中熱施工管理技術者資格制度について

・資格試験・更新講座の実施について

・登録手続、更新手続について

・企業・団体別地中熱施工管理技術者登録状況

施工管理技術者資格制度 2022年度受験の手引きを公開

施工管理技術者資格制度 2022年度資格試験のご案内を、下記リンクページに掲載しました。

地中熱施工管理技術者資格制度

・地中熱施工管理技術者資格制度について

・資格試験・更新講座の実施について

・登録手続、更新手続について

・企業・団体別地中熱施工管理技術者登録状況

関連図書に「地中熱ヒートポンプシステム施工管理マニュアル改訂版」を掲載

2014年に刊行された「施工管理マニュアル」が改訂版になりました。

地中熱利用ヒートポンプシステムの施工・管理・導入のためのノウハウを網羅。

本書は施工に関わる実務の方々の必携書としてだけでなく、「地中熱施工管理技術者」試験のテキストとしても活用いただけます。

詳細・お申し込みは…

関連図書 地中熱ヒートポンプシステム施工管理マニュアル 改訂版

第8回地中熱施工管理講座(オンライン講座)のご案内

| 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライン講座として開催します |

地中熱利用促進協会では、地中熱利用設備の施工管理及び施工に携わる人、監理業務、発注業務などに携わる人を対象に、技術水準の確保を目的に地中熱施工管理に関する正しい知識を習得していただくため、第8回地中熱施工管理講座を開催いたします。本講座の受講は、地中熱施工管理技術者資格試験を受験するためには必須要件となりますので、資格試験を受験される方はぜひご受講ください。また今回の講座のテキストは、この9月に出版の施工管理マニュアル改訂版を使用いたします。

今回の施工管理講座はオンライン講座として実施いたしますので、多くの皆様の受講をお待ちしております。

1.開催日と開催方法

開催日:

2022年10月25日(火)~26日(水)

講座方法:

オンライン講座(Microsoft Teams の Web 会議システムを使用)

受講申込手続が完了後に、接続 URL をご連絡いたします。

プログラム:

別紙参照

別紙(開催案内・PDFファイル/受講申込書・Wordファイル)参照

2.募集人数および申込方法

募集人数:

100名

申込方法:

以下の申込フォームよりお申し込みください。顔写真添付のこと(本人単身、無帽、胸から上、最近6ヶ月以内撮影、JPEGやPDFで可)。また、下記受講料を指定口座にご入金ください。

【申込フォーム】https://ws.formzu.net/fgen/S723725227/

(フォームから申込ができない場合は、別紙の紙フォームに記入の上、顔写真とともに事務局にメールで送付してください。)

申込締切:

2022年10月17日(月)

3.講座テキスト

『地中熱ヒートポンプシステム施工管理マニュアル 改訂版』(地中熱利用促進協会2022)を使用します。

「施工管理マニュアル改訂版」は当協会による自己出版(2022 年 9 月発刊)で、市販されていません。協会よりご購入下さい。購入希望の方は、受講申込の際に購入数をご記入のうえ、受講料とともにご入金ください。

テキスト代金:1冊4,770円、2冊9,170円 [各消費税・送料込] (本体価格4,000円+消費税・送料)

なお、3冊以上の場合は別途下記申込先へメールでご連絡ください。

4.受講料

協会会員:23,100円、非会員:33,000円 (各消費税込)

下記の銀行口座に10月17日までに、上記テキスト代金と合わせてご入金ください。入金後のお取り消しは出来ませんので、ご了解下さい。

振込先:みずほ銀行 荻窪支店(244) 普通預金 2874843

口座名:特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会

なお、受講料・テキスト代等は会社からの振込でも結構ですが、その際は銀行のご利用明細票の空欄に受講者名(複数の場合は複数氏名)を記入してPDFにして、下記の協会連絡先までメール添付で送付してください。

5.受講者確認と修了証書

講座の受講に際して本人確認を行います。受講申込の際に添付していただいた写真で確認します。全課程を受講した方には修了証書を発行し、申込書記載の住所に郵送いたします。

なお、CPD申請等の理由により別途受講証明が必要な場合は発行いたしますので、お申し出ください。

6.地中熱施工管理技術者資格試験の受験の方へ

地中熱施工管理技術者資格試験の受験には、地中熱施工管理講座を受講し、修了証書の発行を受けていることが必須です。受験予定の方は下の表をご確認の上、受講忘れがないようご注意下さい。なお、今年度の資格試験は 2022年12月11日(日)に実施します。

2022年度地中熱施工管理技術者資格試験受験予定者 地中熱施工管理講座の受講について

| ■前3年度以内(以下)の地中熱施工管理講座を受講している方 ・第6回地中熱施工管理講座(2019年8月24・25日) ・第7回地中熱施工管理講座(2020年11月9~15日) ■二級地中熱施工管理技術者として登録が有効である方 |

左記のいずれかに該当している方 ⇒再度受講の必要はありません |

| 左記のいずれにも該当しない方 ⇒第8回地中熱施工管理講座 (10月25・26日)の受講が必須です |

7.受講上の注意

1)受講申込者以外の受講は禁止いたします。

2)受講者の権利保護と不正受講防止および受験資格の確認のため、講座開始時および講義中随時本人確認を行います。不正受講が発覚した場合は、講義のWeb会議から強制退出の処置をいたします。

3)講義のWeb会議は録画することがありますので、受講申込をされた方は録画することに同意したものといたします。

4)いかなる理由があろうと、講座に接続するURLを受講者本人以外の第三者に譲渡もしくは共有することを禁じます。

8.お問合せ・申込先

特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会(担当:宮崎、舟橋)

〒167-0051 東京都杉並区荻窪 5-29-20

Tel/Fax:03-3391-7836

E-mail:geohpajs@geohpaj.org

再生可能エネルギー熱利用オンラインシンポジウムのご案内

再エネ熱利用促進連絡会(一般社団法人ソーラーシステム振興協会、特定非営利活動法人地中熱利用促進協会、一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会の3団体で構成)では、環境省様のご協力を得て、温暖化対策の計画・実行や脱炭素先行地域の検討を行っている自治体やコンサルタント事業者のご担当者様向けに、再生可能エネルギー熱(再エネ熱)の活用についてご紹介するオンラインシンポジウムを以下の通り開催いたします。

ご多忙中とは存じますが、皆様におかれましても温暖化対策等のご参考に是非ご参加いただきたくご案内申し上げる次第です。

■ご案内(PDF)

■シンポジウム資料ダウンロード

・基調講演「地域脱炭素政策の動向」

・講演「地域脱炭素化への再エネ熱の活用」

・講演「太陽熱利用ー最新の導入状況・事例と効果ー」

・講演「地中熱利用ーZEBに活用される先進性ー」

・講演「木質バイオマス熱利用ー導入の効果と地域計画作成上の留意点ー」

■当日寄せられたご意見・ご質問と回答(PDF)

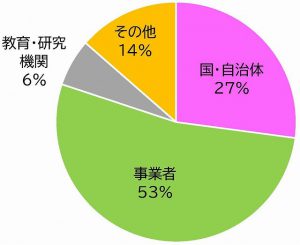

<参加登録者の内訳(総数:236名)>

再生可能エネルギー熱利用オンラインシンポジウム

地域脱炭素のための再エネ熱の活用~再生可能エネルギー熱利用を温暖化対策に活かすには~

目的・主旨:

2050年ゼロカーボンに向け、環境省における「脱炭素先行地域」の選定など、国や自治体における積極的な地域脱炭素化への取組が始まっています。ゼロカーボンという高い目標を実現するために、また、エネルギーセキュリティを確保するためには、電力の再エネ化だけではなく、あらゆる再生可能エネルギー源を最大限に活用することが重要です。太陽熱、地中熱、木質バイオマス熱に代表される再生可能エネルギー熱(再エネ熱)も、より一層の活用が求められます。

本シンポジウムでは地域の脱炭素化におけるこれら再エネ熱の活用について、導入事例を交えながらご提案します。

日時:

2022年9月20日(火)13:30~16:00

開催方法:

オンライン(Microsoft Teams利用)

主催:

再エネ熱利用促進連絡会(上記3団体で構成)

定員:

最大300名(先着順)

参加費:

無料

プログラム:

【開会挨拶】13:30~13:40

笹田政克(地中熱利用促進協会 理事長)

【基調講演】13:40~14:20

「地域脱炭素政策の動向」

木野修宏(環境省大臣官房地域脱炭素政策調整担当参事官)

【講演】14:20~14:30

「先行地域づくり(地域脱炭素化)への再エネ熱の活用」

穴田和喜(ソーラーシステム振興協会 シニアアドバイザー)

【講演】14:30~15:30(各20分)

(1) 太陽熱利用-最新の導入状況・事例と効果-

穴田和喜(ソーラーシステム振興協会 シニアアドバイザー)

(2) 地中熱利用 -ZEBに活用される先進性-

笹田政克(地中熱利用促進協会 理事長)

(3) 木質バイオマス熱利用-導入の効果と地域計画作成上の留意点-

加藤鐵夫(日本木質バイオマスエネルギー協会 顧問)

【質疑応答】15:30~15:50

【閉会挨拶】15:50~16:00

加藤鐵夫(日本木質バイオマスエネルギー協会 顧問)

司会進行:川井智美(日報ビジネス株式会社環境編集部 部長)

申し込み方法:

以下の申込フォームよりお申込みください

【申込フォーム】https://forms.office.com/r/2U9Q5JxQu7

問い合わせ先:

連絡担当/一般社団法人ソーラーシステム振興協会

担当者/穴田和喜

メールアドレス/anada@ssda.or.jp

電話番号/03-6811-7911・090-9320-0635 FAX03-6811-7922

※いただいた情報は本シンポジウム・再エネ熱のご案内に関することのみに使用します。

※関連する部署やコンサル会社様などにもご案内いただけると幸いです。

2022年度地中熱関連の補助金・融資制度一覧を掲載しました

2022年度の地中熱関連の補助金・融資制度一覧を[国・自治体情報]の[補助金]のページに掲載しました。

この一覧表は、国ならびに都道府県、市区町村の補助金・融資制度に関する情報について調査し、取りまとめたものです。既に申請が締め切られている、また、特にリフォーム関係の補助金では地中熱については適用されない場合等もありますので、本情報の活用にあたっては、ご自身で確認の上、お願いいたします。

◎2022年度補助金一覧(PDFファイル)

※こちらのリンクからもダウンロード頂けます。

地中熱利用促進協会主催 第18回地中熱基礎講座のご案内

地中熱利用促進協会では、第18回地中熱基礎講座を以下のとおり開催いたします。本基礎講座は、今後、業務の上で地中熱に関わる人を主な対象に、基礎的な知識を身につけていただくことを目的としています。また、二級地中熱施工管理技術者資格試験においてはその受験資格として、1年(12ヶ月)以上の地中熱設備工事の実務経験を有する者、または基礎講座の全過程を受講した者と定められています。今後の業務のため地中熱の知識を身につけたい方はもちろんのこと、2022年度の二級地中熱施工管理技術者資格試験のために基礎講座の受講が必要な方は、この機会に受講いただきたく、ご案内申し上げます。

なお、地中熱施工管理技術者資格制度につきましては、協会ホームページ地中熱施工管理技術者資格認定をご参照下さい。

1.開催期間と会場

期間:

2022年7月11日(月)9:30(受付開始) ~ 12 日(火) 14:30 終了

会場:

連合会館401、402 会議室 (東京都千代田区神田駿河台3-2-11、JR 御茶ノ水駅徒歩5分)

地中熱利用施設見学:

今回は施設見学は有りません。

プログラム:

別紙(案内・申込用紙/PDFファイル)参照

2.募集人員および申込方法

募集人員:

35名

締切日:

2022年6月20日(月)(先着順)

申込方法:

受講申込書、または下記申込フォームにてお申込いただくとともに、受講料を指定の口座にご入金ください。入金確認後、受講票を発行(PDF ファイルをメール送付)いたします。受講票がなければ受講できませんので、ご注意ください。

申込フォーム:

https://forms.office.com/r/Aq8brgAgxX

3.講座テキスト

「地中熱ヒートポンプシステム 改訂2 版」北海道大学 環境システム工学研究室編(オーム社)を使用します。

購入を希望される方は、申込時に購入数をご記入のうえ、以下の代金を受講料とともにお振込みください。

当日会場渡し:1冊3,520円 (消費税込)

事前送付:1冊3,890円 (消費税・送料込)

4.受講料

協会会員:23,100円 非会員:33,000円 学生(5名まで):16,500円(各消費税込)

下記銀行口座に6月27日(月)までにお振込ください。入金確認後、受講票を発行いたします。

振込先:みずほ銀行 荻窪支店(244) 普通預金2874843

口座名:特定非営利活動法人地中熱利用促進協会

5.修了証書と受講者確認

全課程を受講した方に、修了証書を発行します。受講時に本人確認を行いますので、受講票の写真貼付欄に写真(4×3cm、本人単身、無帽、胸から上、最近6ヶ月以内撮影)を貼付の上、ご持参ください。また、学生の方は、学生証もあわせてご提示下さい。

6.CPD対応

各種CPD申請等のため受講証明が必要な方には、受講証明書を発行します。お申し出ください。

7.新型コロナウイルス感染症対策

以下の感染症対策を実施いたします。

1) 会場のドア・窓は随時解放して、換気を確保いたします。

2) 会場内の座席は3 人掛けの机に2 人掛けとします。

3) 講師の前には透明板を設置して、飛沫拡散を予防します。

4) 会場内では必ずマスクの着用をしていただきます。

5) 入室の際は検温を実施します。37.5℃以上の方は受講をご遠慮いただきます。なお、当日はご自宅でも検温の上、お越しください。受講をご遠慮いただいた場合、受講料は返金いたします。

6) 入室の際には、手洗い・手指の消毒にご協力いただきます。

なお、緊急事態宣言等により開催が困難となった場合は、講座の開催を延期いたします。

8.お問合せ・申込先

特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会 (〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-29-20)

Tel/Fax:03-3391-7836

E – m a i l:geohpajs@geohpaj.org

掲載ファイル

◎案内・申込用紙(PDFファイル)

◎申込用紙(WORDファイル)

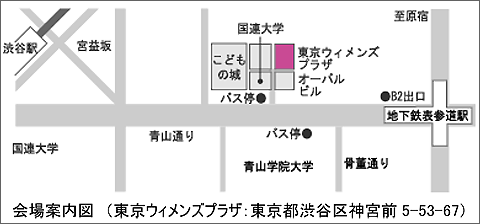

会場案内

連合会館 401、402 会議室

〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台3-2-11

●JR 中央線・総武線

御茶ノ水駅 聖橋口 徒歩5 分

●地下鉄

・東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 B3 出口 徒歩0 分

・東京メトロ丸の内線 淡路町駅 B3 出口

・都営地下鉄新宿線 小川町駅 B3 出口

丸ノ内線/新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ。

【会員の皆様へ】会告 2022年度通常総会

特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会 2022年度 通常総会についてのご案内を会員専用ページに掲載しておりますので、会員の皆様におかれましてはぜひご覧下さい。

昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、今年の総会では正会員の皆様に、書面表決のご活用をご検討いただきたいと存じます。書面表決にご協力いただける正会員の皆様は、別途送付する総会資料をご参照の上、6月10日(金)までに議決権行使書(または委任状)をご提出いただきますようお願い申し上げます。

※このページの閲覧には会員用のIDとパスワードが必要です。

第9回協会活動オリエンテーションのご案内

地中熱利用促進協会では、最近入会された皆様、入会を検討されている皆様を対象として、地中熱利用の現状と協会活動の内容を知っていただくオリエンテーションを実施しております。2020年以降、新型コロナの影響で開催を見合わせておりましたが、下記の通りオンラインにて3年ぶりに開催する運びとなりました。どなたでもご参加いただけますので、皆様のご参加をお待ちしています。また、協会への入会をご検討の方、協会活動にご興味をお持ちの方がおられましたら、是非ご案内下さい。

開催日時:

2022年5月12日(木) 13:30~15:00

開催方法:

オンライン開催(Microsoft Teams)

対象者:

最近入会された方、異動等で新たに協会活動に関わることになった方、入会を検討されている方、等

プログラム:

13:30~14:20 「地中熱利用の現状と展望」・・・理事長 笹田 政克

14:20~15:00 協会活動のご紹介と意見交換

参加申込:

申込フォーム < https://forms.office.com/r/dXgGWHBCt6 >よりお申し込みください(参加無料)

申込締切:

2022年5月10日(火)

2022年度 地中熱関連補助事業説明会 開催のご案内

2022.2.24 東京都の説明者が変更になりました。

——–

特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会では、環境省、NEDO、および東京都のご担当者をお招きして、地中熱関連補助事業の説明会を以下の通りオンラインにて開催いたします。

日時:

2022年3月11日(金) 13:30~15:15

定員:

300 名(定員となり次第締切ります)

プログラム

参加費:

無料(事前のお申込みが必要となります)

補助事業説明会使用システムについて:

今回の説明会は、Microsoft Teams を使用してのオンライン説明会となります。パソコンをご利用の場合は、主催者側からお送りする URL にアクセスいただくことでご参加いただけます。スマートフォン・タブレットからは専用のアプリをダウンしていただく必要がございます。なお、通信料は参加者のご負担となりますので、WI-FI 環境下でのご参加をおすすめいたします。

参加申込:

下記 URL (もしくは QR コード)よりお申込みいただきますようお願い申し上げます。

https://forms.office.com/r/7di47ztJUP

◎ご案内(PDFファイル)

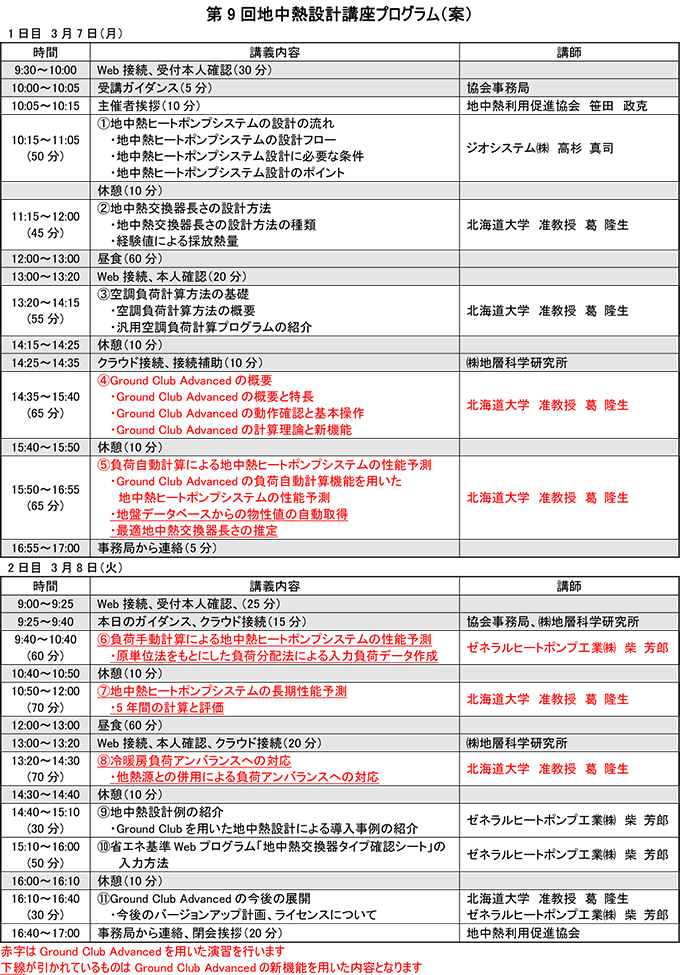

第9回地中熱設計講座(オンライン講座)のご案内

2022.2.18 定員に達したため、申込受付を終了しました。

| 新型コロナウイルス感染予防のため、第9回地中熱設計講座はオンライン講座として開催いたします。 |

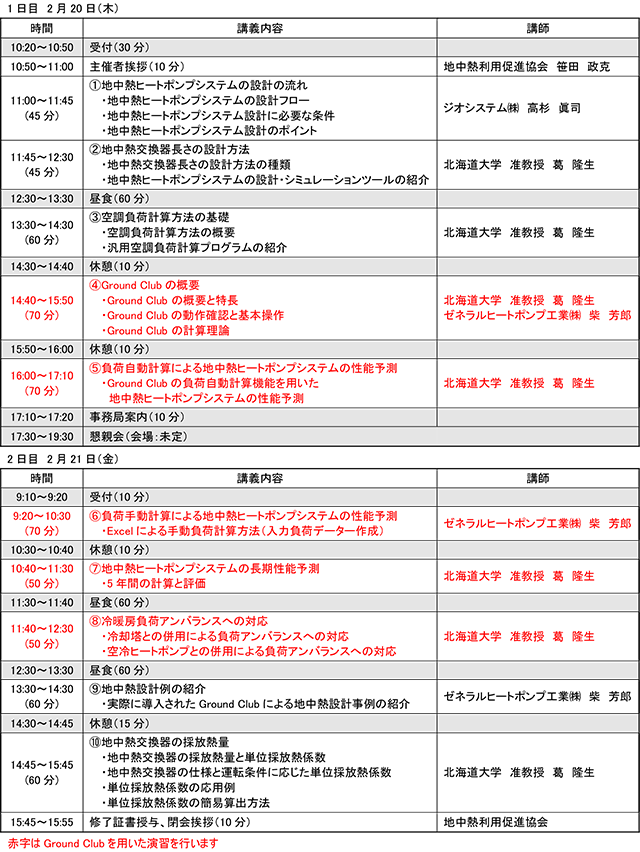

本講座は、地中熱利用設備の設計に携わる人を主な対象とし、地中熱ヒートポンプシステムの適切な設計ができる技術者を育成することを目的としています。2日間の講座では、空調負荷計算の基礎と地中熱ヒートポンプシステムの設計方法についての講義、ならびにグランドクラブ(Ground Club Advanced)を用いた設計演習を行います。また、2021年4月より、省エネ基準適合性判定Webプログラムでオープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの計算もできるようになりましたので、これの利用方法に関する講義も行います。

なお、「Ground Club Advanced」は地中熱ヒートポンプシステム設計・性能予測ツールであり、従来の「Ground Club(スタンドアロン版)」を改良し、クラウド上で利用できるようにしたものです。

1.開催日と開催方法

期日:

2022年3月7日(月)9:30~3月8日(火)17:00

開催方法:

オンライン講座(Microsoft TeamsのWeb会議システムを使用)

プログラム:

2.受講方法

1) 講義はWeb会議に参加して視聴します。

2) 「Ground Club Advanced」の設計演習は講師によるデモを視聴することを基本としますが、受講者が各自のパソコンでクラウドに接続し、講義の視聴と並行して操作の演習をすることも可能です。(ただし各個人への操作方法のサポートはいたしません。)

3) Web会議での講座の視聴とクラウド接続での演習は1台のパソコンでも可能ですが、2台をご用意いただくと便利です。

4) 受講方法・Web会議参加方法・質疑応答等の詳細は、受講申込者にお知らせいたします。

3.募集人員および申込方法

募集人員:

20名

申込方法:

受講申込書に必要事項を記入の上、協会事務局へメール添付でご送付いただくとともに、下記受講料をご入金下さい。入金を確認いたしましたら、受講番号・Web会議招待状等をお送りいたします。

4.受講料

協会会員:23,100円 非会員:33,000円 学生:16,500円(各消費税込)

別紙申込書記載の銀行口座に2022年2月28日までにご入金ください。なお、入金後のお取り消しは出来ませんので、ご了解下さい。

5.受講者確認と修了証書

講座の受講にあたり本人確認を行いますので、写真(本人単身、無帽、胸から上、最近6ヶ月以内撮影)を受講申込の際に添付(JPEG、PDF等で可)の上、お申込み下さい。

全課程を受講した方には修了証書を発行します。

6.講座テキスト

1) テキストは講師がパワーポイントで作成したものを当日使用の予定です(事前配布については後日参加者にご連絡します)。

2) Ground Club Advancedを用いた演習の講義は、講座終了後、講義の録画を配信します。また、講座受講者は講座終了後2週間程度、Ground Club Advancedを試用可能としますので、講座後に録画を見ながら自習が可能です。なお、自習時におけるGround Club Advancedの操作方法に対する質問・回答はGround Club Advanced作成業者である地層科学研究所で承ります。

3) 省エネ基準適合性判定Webプログラムの利用方法は、国立研究開発法人建築研究所の下記のサイトから入手してください。 https://www.kenken.go.jp/becc/building.html#1-3

7.受講上の注意

1) 受講申込者以外の受講は禁止いたします。

2) 受講者の権利保護と不正受講防止のため、講座開始時および講義中随時本人確認を行います。

不正受講が発覚した場合は、講義のWeb会議から強制退出の処置をいたします。

3) 講義のWeb会議は録画して受講者の本人確認をするとともに、一部を後日配信しますので、受講申込みをされた方は録画することに同意したものといたします。

8.「Ground Club Advanced」の販売について

「Ground Club Advanced」は当面の間は単体では販売しませんが、従来のGround Club(スタンドアロン版)を購入されている方はクラウドに接続して使用できるようになります。新たに使用ご希望の方はGround Club(スタンドアロン版)の販売元であるゼネラルヒートポンプ工業株式会社にご連絡ください。

【ゼネラルヒートポンプ工業株式会社 Ground Club(スタンドアロン版)の案内ページ】

https://www.zeneral.co.jp/seihinjyouhou/ground-club.html

9.お問合せ・申込先

特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会 (〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-29-20)

Tel/Fax:03-3391-7836 E-mail:geohpajs@geohpaj.org

エネルギー基本計画(案)等にパブリックコメントを提出しました

再エネ熱利用促進連絡会((一社)ソーラーシステム振興協会、(特非)地中熱利用促進協会、(一社)日本木質バイオマスエネルギー協会)では、下記3政策に対してパブリックコメントを提出いたしました。

・エネルギー基本計画(案)

・地球温暖化対策計画(案)

・パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略(案)

パブリックコメント(PDF)

(参考)

【経済産業省資源エネルギー庁】

第6次エネルギー基本計画(案)に対するパブリックコメント(意見募集)

エネルギー基本計画パブリックコメント 14件

| (エネ基)パブコメ 1 受付番号620221018000002592 | |

| ・該当箇所 | 20ページ 630~633行目、第4章第1節 |

| ・意見の概要 産業部門における脱炭素化の記述において、「水素や合成メタン」の後に「バイオマス」を追記して頂きたい。 |

|

| ・意見及び理由 「産業部門においては、水素還元製鉄、CO2吸収型コンクリート、CO2回収型セメント、人工光合成などの実用化により脱炭素化が進展する。一方で、高温の熱需要など電化が困難な部門では、水素や合成メタンなどを活用しながら、脱炭素化が進展する。」と記述されているが、産業部門においては、再エネ熱として2050年に向けてバイオマスによる高温エネルギーの供給が可能であることから、カーボンニュートラルな高温熱源で大きな比率を占める可能性のあるバイオマスを追記していただきたい。 |

|

| (エネ基)パブコメ 2 受付番号620221018000002597 | |

| ・該当箇所 | 20ページ634~635行目、第4章第1節 |

| ・意見の概要 民生部門でのカーボンニュートラルに向けて、再生可能エネルギー熱のポテンシャルには大きいものがあるので、「水素や合成メタンなどの活用」の前に「再生可能エネルギー熱」を追記して頂きたい。 |

|

| ・意見及び理由 再生可能エネルギー熱については、この基本計画37ページ1195~1197行目に、「地域の特性を活かした太陽熱、地中熱、雪氷熱、温泉熱、海水熱、河川熱、下水熱等の再生可能エネルギー熱をより効果的に活用していくことも重要である」の記述がある。これらのうち太陽熱と地中熱に関しては、環境省のREPOSにそれぞれの導入ポテンシャルが示されており、それらを原油換算すると1,263万kL、13,023万kLになる。これらの値からCO2削減量を求めると1,263万t-CO2、9719万t-CO2となり、また、木質バイオマスのついても1,1581万kLの導入ポテンシャルがあり、3,035万t-CO2のCO2削減量が見込まれる(再生可能エネルギー熱利用普及のための政策提言)。このようにカーボンニュートラルの社会での民生部門の需給構造おいて、再生可能エネルギー熱は今後大きなウエイトを占める可能性があるので、追記をお願いしたい。また、2050年に向けての再エネ熱の導入可能性を具体的に検討するには、エネルギー統計でのそれぞれの再エネ熱の利用実績の把握が必要である。 出典:再エネ熱利用促進連絡会, 2020「再生可能エネルギー熱利用普及のための政策提言」 https://www.geohpaj.org/wp2/archives/9501 |

|

| (エネ基)パブコメ 3 受付番号620221018000002691 | |

| ・該当箇所 | 28ページ888行目、第3章第4節1産業部門における対応 |

| ・意見の概要 産業部門に関する記述の中で、「需要サイドにおける最適なエネルギー転換に向け、」の次に「既存技術を活用した再生可能エネルギー熱の利用」を追記していただきたい。 |

|

| ・意見及び理由 産業部門において、再生可能エネルギー熱は高温熱源になるバイオマスで利用可能である |

|

| (エネ基)パブコメ 4 受付番号620221018000002693 | |

| ・該当箇所 | 29ページ905~908行目、第4章第4節2業務・家庭部門における対応 |

| ・意見の概要 「技術開発などを進めることが求められる。」の次に「また、再生可能エネルギー熱利用のコストにかかる課題についても、技術開発をさらに進めることが必要である。」の一文を追加していただきたい。 |

|

| ・意見及び理由 現在再生可能エネルギー熱利用のコストにかかる課題については、NEDOにおいて技術開発が行われているが、再エネ熱を普及拡大するにはさらに技術開発を進めることが必要である。 |

|

| (エネ基)パブコメ 5 受付番号620221018000002694 | |

| ・該当箇所 | 29ページ913~914行目、第4章第4節2業務・家庭部門における対応 |

| ・意見の概要 「需要サイドにおける最適なエネルギー転換の選択肢として、既存インフラ・設備を利用可能な」の後に「再生可能エネルギー熱(太陽熱、地中熱、バイオマス熱等)や」を追記していただきたい。 |

|

| ・意見及び理由 民生部門でのカーボンニュートラルに向けて、再生可能エネルギー熱技術は既存の技術・設備であり今すぐにでも活用可能なエネルギー源である。技術的に確立されていて且つポテンシャルも大きいエネルギーであるので、カーボンニュートラルに向けては不可欠であり且つ選択の優先度は高いと考えられる。 |

|

| (エネ基)パブコメ 6 受付番号620221018000002697 | |

| ・該当箇所 | 37ページ1195~1197行目、第5章第1節5熱 |

| ・意見の概要 「再生可能エネルギー熱」の中に「バイオマス熱」を加えて頂きたい。文章としては、「地中熱」の次に追記をして頂きたい。 |

|

| ・意見及び理由 バイオマス熱は再エネ熱の重要な熱種であり、この基本計画の文書の中でも、2088~2089行目に「再生可能エネルギー熱は地域性の高い重要なエネルギー源であることから、下水 汚泥・廃材によるバイオマス熱などの利用」という記述がなされている。再エネ熱が列挙されているこの箇所にバイオマス熱の記述がないのは、エネ基全体の記述と整合性がとれない。 |

|

| (エネ基)パブコメ 7 受付番号620221018000002698 | |

| ・該当箇所 | 40ページ1266~1272行目、第5章第3節1徹底した省エネルギーの更なる追求 (a)産業 |

| ・意見の概要 1272行目の「工場排熱等の未利用エネルギー」の次に「と」でつないで「バイオマス」を追記していただきたい。これに伴い、1266行目のタイトルを「徹底した省エネルギー等の更なる追求」としていただきたい。 |

|

| ・意見及び理由 バイオマスは再エネ熱の中では比較的高温で利用でき、すでに産業部門での実績があり、今後カーボンニュートラルを実現するのに必要となる有力なエネルギーの一つである。 |

|

| (エネ基)パブコメ 8 受付番号620221018000002700 | |

| ・該当箇所 | 42ページ1320 ~1333行目、第5章第3節1徹底した省エネルギーの更なる追求 (b)業務・家庭 |

| ・意見の概要 1328行目「実施する」の後に「太陽光発電や太陽熱・地中熱の利用、バイオマスの活用など、地域の実情に応じた再生可能エネルギーや未利用エネルギーの利用拡大を図ることが重要である」を加えていただきたい。 |

|

| ・意見及び理由 「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会」報告書のエネルギー転換部門に関する記述に基づき、すぐに使える技術である再生可能エネルギー熱利用に関する内容を追記して頂きたい。 「脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方」の13ページ「Ⅱエネルギー転換部門」の記述では、冒頭で「(再生可能エネルギー・未利用エネルギーの利用拡大に向けた住宅・建築物分野における取組) 2050 年カーボンニュートラル実現に向けては、使用するエネルギーを脱炭素化するとともに、住宅・建築物においては、太陽光発電や太陽熱・地中熱の利用、バイオマスの活用など、地域の実情に応じた再生可能エネルギーや未利用エネルギーの利用拡大を図ることが重要である」と、太陽光とともに再エネ熱について述べている。「太陽熱・地中熱・バイオマス熱」に関しては、この報告書に準じて記述するのが望ましい。 |

|

| (エネ基)パブコメ9 受付番号620221018000002702 | |

| ・該当箇所 | 42ページ1333行目、第5章第3節1徹底した省エネルギーの更なる追求 (b)業務・家庭 |

| ・意見の概要 42ページ1333行目の文末に、太陽光発電の導入が適さない地域では再エネ熱利用の導入を支援する文章を追記していただきたい。 |

|

| ・意見及び理由 (意見の詳細) 42ページ1333行目の文末に次の「」の文言を追記願いたい。 「例えば、都会地など屋根面積が小さい住宅・建築物や既築の住宅・建築物の省エネ化更には多雪・低日射地域など、これらの太陽光発電が必ずしも適さない地域・建築物にも、既存の技術で利活用が可能な再エネ熱の導入支援を講ずることによりあらゆる再エネ資源を最大限活用する」 (理由) 住宅・建築物において再エネを最大限活用するためには、太陽光発電が適さない住宅建築物において既存の技術である太陽熱利用が有効である。太陽熱利用はすでに多方面で利用されているがまだまだ活用の余地は残っている。既存技術であるが故に革新的なイノベーションやインフラを待つ必要もなく、今すぐに利用可能である。政策の優先度は高い。 東京都を例にとると都内の全建築物で屋根面積が太陽光発電に適さない20平方メートル以下のものが全体の半分を占める(東京ソーラー屋根台帳データより)。太陽熱利用を活用すればその半数の内の約8割に設置することができる(全建築物の約4割)。他の都会地でも同様の傾向があると想定される。また、太陽熱利用は既存の住宅建築物にも設置可能なケースが多い。 また多雪地域や低日射地域など必ずしも太陽光発電が適しているとは言いがたい地域でも、地中熱やバイオマス熱は既存の技術で導入が可能であり再エネを最大限活用するためにも重要な技術である。 |

|

| (エネ基)パブコメ 10 受付番号620221018000002703 | |

| ・該当箇所 | 50ページ1562行目 第5章第5節 タイトル |

| ・意見の概要 (5)のタイトルについて「再生可能エネルギーの主力電源への取組」を「再生可能エネルギーの主力電源等への取組」と修正していただきたい。 |

|

| ・意見及び理由 本節(5)では再生可能エネルギー熱についても記述されている(63~64ページ)ので整合性がとれていない。 |

|

| (エネ基)パブコメ 11 受付番号620221018000002706 | |

| ・該当箇所 | 57ページ1845行目 第5章第5節 4電源別の特徴を踏まえた取組 |

| ・意見の概要 4のタイトルについて「4電源別の特徴を踏まえた取組」を「4再エネ種別の特徴を踏まえた取組」と修正していただきたい。 |

|

| ・意見及び理由 4のタイトルが「電源別」となっているが、この項目では再エネ熱についての記述も含まれているので、整合性がとれていない。 |

|

| (エネ基)パブコメ 12 受付番号620221018000002708 | |

| ・該当箇所 | 63~64ページ2087~2095行目 第5章第5節 4電源別の特徴を踏まえた取組(f) |

| ・意見の概要 64ページ、2088~2095行目の文章で、バイオマス熱について再エネ熱と同様の記述にしていただきたい。 |

|

| ・意見及び理由 (意見の詳細) 64ページ、2088~2095行目の文章を以下「」のように修正していただきたい。 「再生可能エネルギー熱は地域性の高い重要なエネルギー源であることから、運輸部門における燃料となっている石油製品を一部代替することが可能なバイオ燃料の利用、下水汚泥や廃棄物処理における熱回収を含め、経済性や地域の特性に応じて進めていくことが重要である。 太陽熱、地中熱、バイオマス熱、雪氷熱、温泉熱、海水熱、河川熱、下水熱等の再生可能エネルギー熱について、・・・(以下略)」 (理由) バイオマス熱は、比較的高温にも対応できる重要な再生可能エネルギー熱であり、太陽熱などと同列に、その例示に追加することが適当である。 |

|

| (エネ基)パブコメ 13 受付番号620221018000002709 | |

| ・該当箇所 | 99ページ3372~3375行目、第5章第11節3効率的な熱供給の推進 |

| ・意見の概要 効率的は熱供給の推進の記述の中で、「コージェネレーションや廃熱等のエネルギー」の次に「と」でつないで「再生可能エネルギー熱」を追記していただきたい。 |

|

| ・意見及び理由 全国134箇所ある地域熱供給地区のうち、22地区において再エネ熱がすでに導入されており、近年新設される施設には再エネ熱が導入されるケースが多い。再エネ熱利用は、「地域の省エネルギーの実現に貢献するとともに、災害時のレジリエンス強化やエネルギーの地産地消等を後押しする」ものである。 |

|

| (エネ基)パブコメ 14 受付番号620221018000002712 | |

| ・該当箇所 | 104~105ページ3550~3553行目、第5章第13節 |

| ・意見の概要 「再生可能エネルギーを22~23%程度」の中には電気とともに熱が含まれているが、この度のエネルギー基本計画の審議では電気に議論が集中し、熱の見直しが行われなかった。再エネ熱の目標設定も行うべきである。 |

|

| ・意見及び理由 再エネの熱利用は、再エネ電気とともに国産であり、エネルギーそのものはCO2を排出しない。その利用には既存技術が適用できるので、エネルギーの安定供給と脱炭素に大きく貢献できるポテンシャルを有している。このため、電力の目標のみでなく、熱利用についても再生可能エネルギーの占める割合、及び、 その中で各再エネ熱の割合を目標化し、それを実現するための課題と対策を明らかにするべきである。今回再エネ熱その目標値は1341万klと見直しがなされていない。 |

|

地球温暖化対策計画パブリックコメント 9件

| (温対計画)パブコメ 1 受付番号195210032000000156 | |

| ・該当箇所 | 36ページ3行目 第3章 第2節1.(1)1エネルギー起源二酸化炭素 A.産業部門(製造事業者等)の取組(e)電化・燃料転換 |

| ・意見の概要 38ページの3行目 「また、燃料転換の例としては、」の後に「バイオマスの利用など」を追加していただきたい。 |

|

| ・意見及び理由 燃料転換において、再生可能な資源であるバイオマス燃料を用いたボイラーが有効であることを例示することが望ましい。 |

|

| (温対計画)パブコメ 2 受付番号195210032000000157 | |

| ・該当箇所 | 37ページ19行目~38ページ13行目 第3章 第2節1.(1)1エネルギー起源二酸化炭素 B.業務その他部門の取組(b)建築物の省エネルギー化 |

| ・意見の概要 38ページの13行目の文末に、住宅・建築物に再エネ熱の活用をはかることが重要であることを述べる文章を追記するとともに、37ページのタイトルを「建築物の省エネルギー化等」に変更していただきたい。 |

|

| ・意見及び理由 (意見の詳細) 38ページの13行目の文末に「また、2050 年カーボンニュートラル実現に向けては、使用するエネルギーを脱炭素化するとともに、住宅・建築物においては、太陽光発電や太陽熱・地中熱の利用、バイオマスの活用など、地域の実情に応じた再生可能エネルギーや未利用エネルギーの利用拡大を図ることが重要である。」の文言を追記していただきたい。それに伴い37ページの19行目、21行目のタイトルを「建築物の省エネルギー化等」に変更していだきたい。 (理由) 住宅・建築物での省エネ対策で検討されてきた「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会」の報告書「脱炭素社会に向けた住宅・建築物における 省エネ対策等のあり方・進め方」の13ページ「Ⅱエネルギー転換部門」の記述では、冒頭で「(再生可能エネルギー・未利用エネルギーの利用拡大に向けた住宅・建築物分野における取組) 2050 年カーボンニュートラル実現に向けては、使用するエネルギーを脱炭素化するとともに、住宅・建築物においては、太陽光発電や太陽熱・地中熱の利用、バイオマスの活用など、地域の実情に応じた再生可能エネルギーや未利用エネルギーの利用拡大を図ることが重要である」と太陽光とともに再エネ熱の重要性について指摘している。住宅・建築物の省エネ対策と整合させるためにも建築物に関して述べているこの箇所に明示的に追記して頂きたい。 |

|

| (温対計画)パブコメ 3 受付番号195210032000000158 | |

| ・該当箇所 | 40ページ31行目 第3章 第2節1.(1)1エネルギー起源二酸化炭素 B.業務その他部門の取組(i)エネルギーの地産地消、面的利用の促進 |

| ・意見の概要 40ページの31行目「・・の支援等を行う。」に続けて「さらに、バイオマスや太陽熱、地中熱、未利用熱などの再生可能エネルギー熱の有効活用を図る。」を追記していただきたい。 |

|

| ・意見及び理由 全国134箇所ある地域熱供給地区のうち、22地区において再エネ熱がすでに導入されており、近年新設される施設には再エネ熱が導入されるケースが多い。再エネ熱利用は、地域の省エネルギーの実現に貢献する技術であり今後も継続して導入を図るべきであり、再エネ熱利用促進の観点から明示的に記述すべきである。 |

|

| (温対計画)パブコメ 4 受付番号195210032000000159 | |

| ・該当箇所 | 43ページ17行目~44ページ14行目 第3章 第2節1.(1)1エネルギー起源二酸化炭素 C.家庭部門の取組(b)住宅の省エネルギー化 |

| ・意見の概要 44ページの11行目の文末に、住宅・建築物に再エネ熱の活用をはかることが重要であることを述べる文章を追記するとともに、43ページのタイトルを「住宅の省エネルギー化等」に変更していただきたい。 |

|

| ・意見及び理由 (意見の詳細) 44ページの11行目の文末に「また、2050 年カーボンニュートラル実現に向けては、使用するエネルギーを脱炭素化するとともに、住宅・建築物においては、太陽光発電や太陽熱・地中熱の利用、バイオマスの活用など、地域の実情に応じた再生可能エネルギーや未利用エネルギーの利用拡大を図ることが重要である。」の文言を追記していただきたい。それに伴い43ページの17行目、19行目のタイトルを「住宅の省エネルギー化等」に変更していだきたい。 (理由) 住宅・建築物での省エネ対策で検討されてきた「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会」の報告書「脱炭素社会に向けた住宅・建築物における 省エネ対策等のあり方・進め方」の13ページ「Ⅱエネルギー転換部門」の記述では、冒頭で「(再生可能エネルギー・未利用エネルギーの利用拡大に向けた住宅・建築物分野における取組) 2050 年カーボンニュートラル実現に向けては、使用するエネルギーを脱炭素化するとともに、住宅・建築物においては、太陽光発電や太陽熱・地中熱の利用、バイオマスの活用など、地域の実情に応じた再生可能エネルギーや未利用エネルギーの利用拡大を図ることが重要である」と太陽光とともに再エネ熱の重要性について指摘している。住宅・建築物の省エネ対策と整合させるためにも住宅に関して述べているこの箇所に明示的に追記して頂きたい。 |

|

| (温対計画)パブコメ 5 受付番号195210032000000160 | |

| ・該当箇所 | 57ページ21行目 第3章 第2節1.(1)E.エネルギー転換部門の取組 (c) 再生可能エネルギーの最大限の導入(需要家や地域における再生可能エネルギーの拡大等) |

| ・意見の概要 57ページ21行目「「・・、PPAモデル等の周知・普及に向けた取組を行う。」の文章に後に意見内容に記した再エネ熱の導入にかかる文章を追記していただきたい。 |

|

| ・意見及び理由 (意見の詳細) 57ページ21行目「「・・、PPAモデル等の周知・普及に向けた取組を行う。」に続けて「また都会地など屋根面積が小さい住宅・建築物や、既築の住宅・建築物など、また多雪・低日射地域など、太陽光発電設備の設置が必ずしも適切でない場合に再エネを最大限導入するため太陽熱・地中熱など再生可能エネルギー熱の導入も図ることによりあらゆる再エネ源を最大限活用する」を追記していただきたい。 (理由) 住宅・建築物において再エネを最大限活用するためには、太陽光発電が適さない住宅建築物において既存の技術である太陽熱利用が有効である。太陽熱利用はすでに多方面で利用されているがまだまだ活用の余地は残っている。既存技術であるが故に革新的なイノベーションやインフラを待つ必要もなく、今すぐに利用可能である。政策の優先度は高い。 東京都を例にとると都内の全建築物で屋根面積が太陽光発電に適さない20平方メートル以下のものが全体の半分を占める(東京ソーラー屋根台帳データより)。太陽熱利用を活用すればその半数の内の約8割に設置することができる(全建築物の約4割)。他の都会地でも同様の傾向があると想定される。また、太陽熱利用は既存の住宅建築物にも設置可能なケースが多い。 多雪地域や低日射地域では太陽光発電が適さない住宅建築物に地中熱やバイオマス熱ななどの再生可能エネルギー熱利用を導入することが重要である。 |

|

| (温対計画)パブコメ 6 受付番号195210032000000161 | |

| ・該当箇所 | 58ページ、6~8行目 第2節1(1) 再生可能エネルギー熱等 |

| ・意見の概要 58ページ6~8行目について、次のとおり修文いただきたい。 「再生可能エネルギー熱(太陽熱、地中熱、バイオマス熱、雪氷熱、・・・)を中心として、下水汚泥等の熱の利用や、・・・」 |

|

| ・意見及び理由 バイオマスは未利用材や製材端材等は再生可能エネルギーである木材の一部であることから、その利用は下水汚泥等の並びではなく、「再生可能エネルギー熱」に位置付けることが適当である。 |

|

| (温対計画)パブコメ 7 受付番号195210032000000162 | |

| ・該当箇所 | 85ページ、10~16行目 第3節 国の率先的取組<再生可能エネルギーの最大限の活用・有効利用、建築物の建築・管理 |

| ・意見の概要 85ページ10~16行目の列挙において、「・地中熱、バイオマス熱、太陽熱等の再生可能エネルギー熱の活用」を追加していただきたい。 |

|

| ・意見及び理由 国の率先的取り組みとして、再生可能エネルギー熱の活用は、太陽光発電等と並んで重要である。「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画(案)」において、「地中熱、バイオマス熱、太陽熱等の再生可能エネルギー熱を使用する冷暖房設備や給湯設備等を可能な限り幅広く導入する。」と明記されている。 |

|

| (温対計画)パブコメ 8 受付番号195210032000000163 | |

| ・該当箇所 | 90ページ 16~23行目 第4節2.再生可能エネルギー等の導入拡大・活用促進と省エネルギーの推進 |

| ・意見の概要 90ページ16~23行目の促進区域の設定に関する記述において、エネルギーの供給可能性のみならず、エネルギー(特に熱)の需要先の箇所を対象とすることを考慮すべきことを明示いただきたい。 |

|

| ・意見及び理由 熱の輸送は非効率であることから、熱の需要先に再エネ利用施設を設置することが適当である。特に、再生可能エネルギーのうちバイオマスは燃料の輸送が可能であり、バイオマスの存する箇所に再エネ施設を設置する必要はない。 |

|

| (温対計画)パブコメ 9 受付番号195210032000000164 | |

| ・該当箇所 | 98ページ、11~12行目 第6節(環境教育及び持続可能な開発のための教育(ESD)の推進 |

| ・意見の概要 98ページ11~12行目について、「・家庭における再生可能エネルギー発電施設の導入や脱炭素電力契約への切替え、再生可能エネルギー熱の利用」と修文いただきたい。 |

|

| ・意見及び理由 家庭においても、電力のみならず、太陽熱やペレットストーブ等の熱利用を進めることが有効である。 |

|

パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略パブリックコメント 7件

| (長期戦略)パブコメ 1 受付番号195210034000000076 | |

| ・該当箇所 | 14ページ14行目 第2章 第1節1.(2) |

| ・意見の概要 14ページ14行目 「高温の熱需要など電化が困難な部門では、水素や合成メタン」に続けて「バイオマス」を加えていただきたい。 |

|

| ・意見及び理由 産業部門においては、再エネ熱として2050年に向けてバイオマスによる高温エネルギーの供給が可能であることから、カーボンニュートラルな高温熱源で大きな比率を占める可能性のあるバイオマスを追記していただきたい。 |

|

| (長期戦略)パブコメ 2 受付番号195210034000000077 | |

| ・該当箇所 | 14ページ16行目 第2章 第1節1.(2) |

| ・意見の概要 14ページ16~17行目 「民生部門では、電化が進展するとともに、」に続けて「太陽熱や地中熱、バイオマス熱など再生可能エネルギー熱の利用や」を加えていただきたい。 |

|

| ・意見及び理由 再生可能エネルギー熱(太陽熱、地中熱、バイオマス熱等)は既存の技術であり、産業部門から業務、家庭部門にいたるまで幅広い需要で利用が可能な再生可能エネルギー源である。再生可能エネルギー熱は温度帯や地域性などそれぞれの特性に応じた利用が可能であり、革新的技術も不要な今すぐに利用できるエネルギー源である。電化が困難な局面においても再生可能エネルギーの最大限の活用を図るためにも明確に示していただきたい。 |

|

| (長期戦略)パブコメ 3 受付番号195210034000000078 | |

| ・該当箇所 | 21ページ10行目 第2章 第1節1.(3)2産業・業務・家庭・運輸部門に求められる取組 |

| ・意見の概要 21ページの10行目「熱需要や製造プロセスにおいては」に続けて「太陽熱や地中熱、バイオマス熱など再生可能エネルギー熱の利用や」を加えていただきたい。 |

|

| ・意見及び理由 再生可能エネルギー熱(太陽熱、地中熱、バイオマス熱等)は既存の技術であり、産業部門から業務、家庭部門にいたるまで幅広い需要で利用が可能な再生可能エネルギー源である。再生可能エネルギー熱は温度帯や地域性などそれぞれの特性に応じた利用が可能であり、革新的技術も不要な今すぐに利用できるエネルギー源である。電化が困難な局面においても再生可能エネルギーの最大限の活用を図るためにも明確に示していただきたい。 |

|

| (長期戦略)パブコメ 4 受付番号195210034000000079 | |

| ・該当箇所 | 28ページ31行目 第2章 第1節2.(3)2二酸化炭素排出に係るカーボンニュートラルに向けた対策 |

| ・意見の概要 28ページの31行目の行頭に「再生可能エネルギー熱の活用や」を加えて「熱エネルギーを供給するガスなどに・・」へつなげていただきたい。 |

|

| ・意見及び理由 再生可能エネルギー熱(太陽熱、地中熱、バイオマス熱等)は産業部門から業務、家庭部門にいたるまで幅広い需要で利用が可能な再生可能エネルギー源である。また、再生可能エネルギー熱は、化石燃料であるガスなどの脱炭素化を待つまでもなく現在の技術で利用が可能であることからも利用の優先度合いは高いと考えられる。 |

|

| (長期戦略)パブコメ 5 受付番号195210034000000080 | |

| ・該当箇所 | 46ページ6行目 第2章 第1節4.(2)めざすべきビジョン |

| ・意見の概要 46ページの6行目に次の文言を入れていただきたい 「・再生可能エネルギーの導入を最大化するために消費エネルギーの削減という観点から、地域において再生可能エネルギー熱を最大限活用することを目指す。」 |

|

| ・意見及び理由 再エネ由来の電力消費が一般化するためにもエネルギー削減特に熱エネルギーの削減が重要である。再生可能エネルギー熱が活用される絵姿を示すことが大切である。 |

|

| (長期戦略)パブコメ 6 受付番号195210034000000081 | |

| ・該当箇所 | 49ページ10.行目 第2章 第1節4.(3)2カーボンニュートラルなくらしへの転換 (a)住宅・建築物での取組 |

| ・意見の概要 49ページ10.行目「なることを目指す」に続けて、太陽光発電の導入が適さない地域では再エネ熱利用の導入を支援する文章を追記していただきたい。 |

|

| ・意見及び理由 (意見の詳細) 49ページ10.行目「なることを目指す」に続けて「また都会地など屋根面積が小さい住宅・建築物や、既築の住宅・建築物など、また多雪・低日射地域など、太陽光発電設備の設置が必ずしも適切でない場合に再エネを最大限導入するため太陽熱・地中熱など再生可能エネルギー熱の導入も図ることによりあらゆる再エネ源を最大限活用する」追加していただきたい。 (理由) 住宅・建築物において再エネを最大限活用するためには、太陽光発電が適さない住宅建築物において既存の技術である太陽熱利用が有効である。太陽熱利用はすでに多方面で利用されているがまだまだ活用の余地は残っている。既存技術であるが故に革新的なイノベーションやインフラを待つ必要もなく、今すぐに利用可能である。政策の優先度は高い。 東京都を例にとると都内の全建築物で屋根面積が太陽光発電に適さない20平方メートル以下のものが全体の半分を占める(東京ソーラー屋根台帳データより)。太陽熱利用を活用すればその半数の内の約8割に設置することができる(全建築物の約4割)。他の都会地でも同様の傾向があると想定される。また、太陽熱利用は既存の住宅建築物にも設置可能なケースが多い。 多雪地域や低日射地域では太陽光発電が適さない住宅建築物に地中熱やバイオマス熱ななどの再生可能エネルギー熱利用を導入することが重要である。 |

|

| (長期戦略)パブコメ 7 受付番号195210034000000082 | |

| ・該当箇所 | 第3章 第1節1.(1) 82ページ30行目 12住宅・建築物産業・次世代電力マネジメント産業(a)住宅・建築物 |

| ・意見の概要 82ページ30行目 「再生可能エネルギーの導入」を「再生可能エネルギー(熱利用含む)の導入」としていただきたい。 |

|

| ・意見及び理由 再生可能エネルギーはとかく電力のみに言及されているのが実情である。現にこの箇所で後に続く文脈でも電力に関する戦略のみが示されている。法律的(エネルギー供給構造高度化法)な定義のみでなく再生可能エネルギー熱についても本箇所においても明記すべきである。 |

|

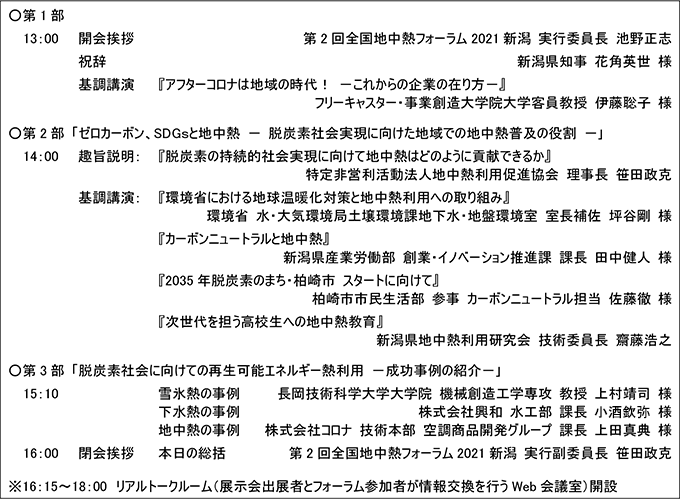

第2回 全国地中熱フォーラム 2021新潟

―ゼロカーボンを目指して、持続的社会の実現に向けた取組―

◎開催案内リーフレット(PDF 1.2MB)

資料集の販売について

資料集に若干の残部がありますので、追加購入の受付をいたします。

下記申込フォームよりお申し込みください(なくなり次第、終了いたします)。

【申込フォーム】 https://forms.gle/L4jPNjXAxxxTE6Wv5

開催概要

!!オンライン開催に変更いたします。

■フォーラム

開催日:2021年10月19日(火)13:00~16:15

(16:15~18:00 バーチャル展示会の「リアルトークルーム」※開設時間)

開催方法:ZOOMウェビナー

講演プログラム:

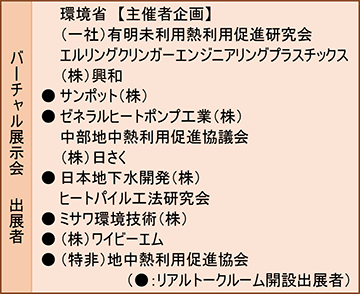

■バーチャル展示会

https://nghforum2021.com/

開催期間:2021年10月15日(金)9:00~10月22日(金)17:00

リアルトークルーム※開設:10月19日 16:15~18:00

※展示会出展者とフォーラム参加者がリアルタイムで意見交換できるWeb会議室を開設します。

■主催

新潟県地中熱利用研究会、特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会

■後援

環境省、経済産業省、新潟県、阿賀町、阿賀野市、出雲崎町、糸魚川市、魚沼市、小千谷市、柏崎市、加茂市、刈羽村、五泉市、佐渡市、三条市、新発田市、上越市、聖籠町、関川村、胎内市、田上町、津南町、燕市、十日町市、長岡市、新潟市、南魚沼市、見附市、妙高市、村上市、弥彦村、湯沢町、(公社)空気調和・衛生工学会、(一社)建設コンサルタンツ協会北陸支部、(一社)建築設備技術者協会、(特非)建築設備コミッショニング協会、(国研)産業技術総合研究所、(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構、(一社)全国さく井協会、(一社)ソーラーシステム振興協会、(一社)新潟県空調衛生工事業協会、(一社)新潟県建設業協会、(公社)新潟県建築士会、(一社)新潟県建築士事務所協会、(一社)新潟県建築設計協同組合、(一社)新潟県設備設計事務所協会、(一社)新潟県地質調査業協会、(一社)新潟県融雪技術協会、(一財)にいがた住宅センター、(公社)日本技術士会北陸本部、(公社)日本建築士会連合会、(一社)日本建築士事務所協会連合会、(一社)日本設備設計事務所協会連合会、(公社)日本雪氷学会北信越支部、日本地熱学会、(一社)日本木質バイオマスエネルギー協会、ヒートパイプ融雪工法協会、(一財)ヒートポンプ・蓄熱センター、北陸融雪技術協議会、東北電力株式会社新潟支店

■協賛

(特非)あきた地球熱利用事業ネットワーク、(一社)有明未利用熱利用促進研究会、鹿児島県地中熱利用促進協議会、(特非)北関東地中熱利用研究会、岐阜地中熱利用研究会、埼玉県地中熱利用促進協会、中部地中熱利用促進協議会、東北ZEB再エネ熱促進協議会、長野県地中熱利用促進協議会、福井県地中熱利用研究会、山梨県地中熱利用推進協議会

参加申込

以下の参加申込フォームよりお申し込み下さい。

※10月8日申込分まで、資料集の事前送付に対応いたします(印刷予定部数に達した場合は、ご容赦ください)。

※最終申込期限:10月14日 17:00

展示会出展者募集

展示会出展者の募集は終了しました。

◎出展案内・申込フォーム

趣意書

| 第2回全国地中熱フォーラム2021新潟 -ゼロカーボンを目指して、持続的社会の実現に向けた取組- 趣意書 |

|