農業施設学会との共同講演会「農業向け水熱源ヒートポンプの最新動向」開催要領

1.開催趣旨

今後10年で世界の食市場は340兆円から680兆円へと倍増が見込まれています。この国内外需要の増加を見込んで、日本の農林水産物や食品の輸出促進といった攻めの農業が注目を集めています。一方、石油価格上昇にともない農業分野もエネルギー問題が深刻化しています。そのため、石油燃焼型の暖房機等に替わって、ヒートポンプ利用が進んできていますが、現在多用されている空気熱源式ヒートポンプは外気温が低下し室外機へ霜が付着すると、デフロスト運転が増え、暖房能力・COPとも低下するといった短所もあります。これに対し、冬期は外気温より高温であり、夏期は外気温よりも低温になる地下水や地中熱を利用する水熱源式ヒートポンプは暖房運転および冷房運転ともにヒートポンプのCOPが高くなり、かつ、暖冷房能力の変動も小さくなると期待され、関心が高まっています。しかし、空気熱源式ヒートポンプに比べると導入例が少なく、導入を検討する上での情報が少ない状況です。

そこで、農業分野での水熱源ヒートポンプの動向について、園芸施設や畜産施設、食品工場等における最新の情報を、これまで先駆的に取り組んで来られた日本の第一線メーカーの皆様に紹介いただき、導入に当たっての考え方や今後の動向について議論します。

2.開催日時: 12月6日(金)14:45〜16:45

3.開催場所: 中央区立環境情報センター

〒104-0031

中央区京橋3-1-1東京スクエアーガーデン6F

京橋環境ステーション内http://eic-chuo.jp/

情報交換会:17:30~19:30:北海道,東京スクエアーガーデン向い 中央区八重洲2-7-12

4.主催:地中熱利用促進協会

後援:農業施設学会

5.プログラム

14:45 – 14:50 開催挨拶 地中熱利用促進協会 理事長 笹田 政克

講演共通タイトル:「導入に当たっての考え方や今後の動向」

| 14:50 − 15:15 | サイエンス株式会社 | 桑原 克己(予定) |

| 15:15 − 15:40 | エナーテック株式会社 | 菅原 孝司 |

| 15:40 − 16:05 | 菱名工業株式会社 | 堀 恒久 |

| 16:05 − 16:30 | (株)ディンプレックス・ジャパン− | 新宮 靖広 |

| 16:30 − 16:40 | 全体討論 技術部会長 | 高杉 真司 |

| 16:40 − 16:45− | 閉会挨拶 農業施設学会 副会長− | 池口 厚男 |

6.参集範囲

地中熱利用促進協会会員,農業施設学会会員,農業関係の都道府県職員,生産者、等

申込は以下の申し込み用紙で 地中熱利用促進協会 までFAX またはメールでお送りください。

(農業施設学会関係の場合) 農業施設学会事業計画担当 奥島 limi@affrc.go.jp Tel:029-838-7594

開催要項・申込書(ワードファイル)

開催要項・申込書(PDFファイル)

広報ムービー 内容更新版公開

この度、YouTube「地中熱利用促進協会チャンネル」で公開している、広報ビデオの一部を新しいデータと写真に変更しましたので、お知らせいたします(http://www.youtube.com/user/geohpaj)。

この広報ビデオは、DVDで準備していますので、営業・普及活動などでお入用の方は、事務局までお知らせください。

熱応答試験(TRT)・解析講習会のご案内

| 主催: | 地下水・地下熱資源強化活用研究会 |

| 共催: | NPO法人地中熱利用促進協会 |

| 協賛: | NPO法人地中熱&地下水資源活用NET |

| 協賛: | 長野県地中熱利用促進協議会 |

| 後援: | 国立大学法人 信州大学 |

PDFファイル |

再生可能エネルギー熱利用として地中熱利用が注目されています。その事前調査として、地中熱交換井の熱応答特性を知ることは、正しい地中熱工事の設計に不可欠な手順となります。

このたび、NPO法人地中熱利用促進協会との共催で、熱応答試験(TRT)・解析講習会を下記のとおり開催することになりました(協賛:NPO法人地中熱&地下水資源活用NET、長野県地中熱利用促進協議会、後援:国立大学法人信州大学)。是非、ご参加のほど、お待ち申し上げます。

1.開催期間と会場

期間:

平成25年11月14日(木)・15日(金)2日間

会場:

14日:ホテルメトロポリタン長野 2階 千曲B

15日:信州科学技術総合振興センター(SASTec)3階 303研究室

15日:信大工学部キャンパス内 Tel:026-269-5285(藤縄教授研究室)

2.プログラム

| 日時 | 内容 | 講師 | |

| 11/14(木) | 14:00-14:10 (10分) |

主催者挨拶 | 信州大学 藤縄克之教授 |

| 14:10-14:40 (30分) |

我が国の地中熱利用現状と導入支援の補助金 | 地中熱利用促進協会 笹田政克理事長 |

|

| 14:40-15:30 (50分) |

熱応答試験の基礎理論と逆解析法 | 八千代エンジニアリング(株) 冨樫 聡氏 |

|

| 15:30-15:40 | 休憩 | ||

| 15:40-16:20 (40分) |

熱応答試験の実施例 | ジオシステム(株) 高杉真司氏 |

|

| 16:20-16:50 (30分) |

環境技術実証事業(ETV事業)におけるTRTの紹介 | 地中熱利用促進協会 宮崎眞一氏 |

|

| 16:50-17:20 (30分) |

最新の研究動向 | 信州大学 藤縄克之教授 |

|

| 17:30- | 懇親会(ホテルメトロポリタン長野2階「千曲A」)会費4,000円 | ||

| 11/15(金) | 9:00-10:30 (90分) |

TRT施設見学・実習 (TRT実習、装置の解説、室内TRT装置・ボーリングコア見学等) |

|

| 10:30-11:10 (40分) |

熱応答試験データの従来法での解析実習 | ジオシステム(株) 舘野正之氏 |

|

| 11:10-11:20 | 休憩 | ||

| 11:20-12:00 (40分) |

熱応答試験データの逆解析での解析実習(第1部) | (株)日さく 高橋直人氏 |

|

| 12:00-13:00 | 昼食 | ||

| 13:00-13:40 (40分) |

熱応答試験データの逆解析での解析実習(第2部) | (株)日さく 高橋直人氏 |

|

| 13:40-14:00 (20分) |

地下水制御型冷暖房システムの概要説明 | 信州大学 藤縄克之教授 |

|

| 14:00-15:00 (60分) |

地下水制御型冷暖房システムの施設見学 | ||

| 15:00- | 主催者連絡事項(アンケート) | ||

3.募集人員および申込方法

募集人員:終了しました。

40名(先着順)

申込方法:

受講申込書に必要事項を記入の上、事務局へ送付

◎受講申込書ダウンロード(ワードファイル)

4.講座テキスト

当日無料配布します。

5.パソコン

参加者は、各自ノートパソコン(WindowsXP(SP3)以降)をご持参ください。学習で用いるプログラムはUSBで提供します。インストールに際し、PCの管理者権限が必要になりますので、ログインできるよう準備をお願いします。

6.参加費

| 会員 | 非会員 | 学生 | |

| 2日間 | 22,050円 | 31,500円 | 15,750円 |

別紙申込書記載の指定口座に10月末日までにお振込ください。

学生の方は、当日、学生証をご提示下さい。

懇親会参加費4,000円は当日お支払いください。

7.お申込み先

参加申込先:終了しました。

熱応答試験(TRT)・解析講習会事務局

特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会(内)

〒167-0051

東京都杉並区荻窪5-29-20

TEL/FAX.03-3391-7836(事務局)

E-mail geohpajs@geohpaj.org

振込先:

みずほ銀行 荻窪支店(244) 普通預金 2874843

口座名:

特定非営利活動法人地中熱利用促進協会

※10月末日までにご入金下さい。なお、入金後のお取り消しは出来ませんので、ご了解下さい。

※AGREA宛で申し込みを希望される方も、事務手続き上、参加費は上記口座にお振込み下さい。

8.会場案内図

(1)14日会場:ホテルメトロポリタン長野

・講習会会場 2階「千曲B」

・懇親会会場 2階「千曲A」

(2)15日会場:信州科学技術総合振興センター(SASTec) 3階 303研究室

(信州大学工学部キャンパス内)

信州大学工学部キャンパス・案内図(JR長野駅東口から、徒歩20分)

(3)宿泊施設・案内図

| ① | サンルート長野東口 | 026-264-7700 | ② | メルパルク長野 | 026-225-7800 |

| ③ | 長野プラザホテル | 026-224-0100 | ④ | メトロポリタン長野 | 026-291-7000 |

| ⑤ | 東横イン長野駅善光寺口 | 026-228-1045 | ⑥ | サンルート長野 | 026-228-2222 |

| ⑦ | ホテルアベスト長野駅前 | 026-227-2122 | ⑧ | ホテルニューナガノ | 026-227-7200 |

| ⑨ | チサングランド長野 | 026-264-6000 | ⑩ | アイランドホテル | 026-226-3388 |

| ⑪ | ホテルナガノアベニュー | 026-223-1123 | ⑫ | セレクトイン長野 | 026-223-1111 |

| ⑬ | ホテルJALシティ長野 | 026-225-1131 | ⑭ | スマイルホテル長野 | 026-226-3211 |

環境技術実証事業(ETV)のTRT業者の関心表明の募集

平成25年10月30日

特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会

環境省の環境技術実証事業(ETV)の地中熱技術分野は、当協会が実証機関を担当しております。

環境省の環境技術実証事業(ETV)の地中熱技術分野は、当協会が実証機関を担当しております。

ETVの地中熱技術分野では、サーマルレスポンス試験(TRT)を協会が専門業者に発注して実施します。

今年度もTRTの発注が数件予想されますので、受注を希望する会社から関心表明を募集いたします。

記

(1) 発注手続き

今後の発注手続きは、次のとおりです。

[1]関心表明の募集(このお知らせ)

[2]関心表明の提出(応募者→協会)

[3]発注案件が定まった時点で、協会は関心表明者に対して仕様書を提示する。(協会→関心表明会社)

[4]受注希望者は、計画書と見積書を協会に提出する。(受注希望者→協会)

[5]協会は、計画書と見積書を基にして発注業者を選定し、発注する。

なお、関心表明の募集は、必要な都度行います。

(2) 関心表明の提出

| [1]提出期限 | 平成25年10月18日 終了しました。 |

| [2]提出書類[2] | 1)会社名、担当者名、連絡先 2)「TRTの受注に関心がある」との記載。 3)TRTの経験年数、TRTの経験件数が分かる資料(様式は任意。簡単なもので結構です。) |

なお、昨年度、同じ関心表明を提出していただいた会社は、今年度改めて関心表明を提出する必要はありません。ただし、もし最近2 年間のTRT 経歴の更新版をご提出できるなら、ご提出ください。

(3) 関心表明の提出先、質問先

地中熱利用促進協会 宮崎、橋爪

メールアドレス geohpaj@geohpaj.org

関心表明の提出は、終了しました。

地中熱利用促進協会主催(協力:産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門)第8回地中熱基礎講座のご案内

再生可能エネルギーの急速な広まりが期待される現在、地中熱に係わる講習会の必要性が高まっております。NPO法人地中熱利用促進協会では、第8回地中熱基礎講座を以下のとおり開催することに致しました。是非、ご参加のご検討を宜しくお願い致します。

1.開催期間と会場

|

| ご案内PDF |

期間:

平成25年11月20日(水)・21日(木) 2日間(部分参加可能)

受付は、両日とも10:00から開始

会場:

産業技術総合研究所 共用講堂 大会議室

〒305-8567

茨城県つくば市東1-1-1 つくば中央

http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/center/tsukuba_map_c.html

プログラム

| 講義タイトル | 講師 | |

| 1日目 11月20日(水) 10:30から |

[1]地中熱ヒートポンプシステムの基礎(80分) | 西日本工業大学 教授 成田 樹昭 |

| [2]地中熱交換器(70分) | 西日本工業大学 教授 成田 樹昭 | |

| [3]ヒートポンプと補機(70分) | サンポット㈱ 岡本 淳 | |

| [4]冷暖房システムの概要(70分) | 西日本工業大学 教授 成田 樹昭 | |

| 懇親会 (産業技術総合研究所 食堂) 会費4,000円 | ||

| 2日目 11月21日(木) 10:10から |

[1]地中熱ヒートポンプシステムの評価と将来展望(90分) | 北海道大学 教授 長野 克則 |

| [2]地中熱ヒートポンプシステムの設計(70分) | ジオシステム(株)高杉 真司 ゼネラルヒートポンプ工業(株) 柴 芳郎 |

|

| [3]導入例と運転実績(60分) | 三菱マテリアルテクノ㈱ 石上 孝 | |

| 現場見学(80分) | 産業技術総合研究所 ジオシステム(株) 高杉 真司 |

2.募集人員および申込方法

募集人員:

60名(先着順)

申込方法:

受講申込書に必要事項を記入の上、協会事務局へ送付

受講申込書(wordファイル)

3.講座テキスト

「地中熱ヒートポンプシステム」北海道大学地中熱利用システム講座(オーム社)を使用します。お持ちでない方には会場でも販売します。会場での購入を希望される方は、申込用紙に購入数の記入をお願いいたします。(1冊3,000円)

4.見学場所

産業技術総合研究所 地質標本館に新設された地中熱利用設備、地質標本館

5.受講証明書

CPD対応、協会からは受講証明書を発行します。

6.参加費

| 協会会員 | 非会員 | 学生(5名まで) | |

| 2日間 | 22,050円 | 31,500円 | 15,750円 |

| 1日のみ | 14,700円 | 21,000円 | 10,500円 |

別紙申込書記載の銀行口座に10月末までにお振込ください。

学生の方は、当日、学生証をご提示下さい。

テキスト代3,000円、懇親会参加費4,000円は当日お支払いください。

7.昼食の予約

会場付近には産総研の食堂・コンビニ以外、昼食を取れる施設がほとんどありません。また、産総研の食堂も混雑しますので、産総研「センターレストラン」での昼食の予約を受け付けます(日替わりメニュー ¥800)。ご希望の方は受講申込書にてお申込み下さい。

8.お申込み先

特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会

〒167-0051

東京都杉並区荻窪5-29-20

Tel/Fax:03-3391-7836

E-mail:geohpaj@geohpaj.org

URL:https://www.geohpaj.org/wp2/

9月11日から受け付けを開始。定員になり次第、締め切ります。

9.その他の地中熱講座のご案内

協会では、基礎講座の他に、設計講座、施工講座を開催しています。設計、施工講座とも、基礎講座受講程度の知識を有することを前提としていますので、設計、施工講座を受講予定の方は、あらかじめ基礎講座を受講いただきますよう、お願いいたします。

■第2回地中熱施工講座

対象:地中熱設備の施工に携わる方等

内容:協会で作成した「施工管理マニュアル」に基づき、正しく性能を発揮できる地中熱設備の施工技術について学習する。

期日:平成26年2月開催予定。

■第3回地中熱設計講座

対象:地中熱設備の設計に携わる方等

内容:性能予測プログラム「Ground Club」を用い、効率的・継続的利用が可能な地中熱設備の設計演習を行う。

期日:来年度(今年度の開催は終了しました)

第8回地中熱基礎講座 会場案内図

産業技術総合研究所 つくば中央 交通アクセス

http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/center/tsukuba_map_c.html

■つくばエクスプレスご利用の場合…下記サイトをご参照下さい。

http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/tsukuba_c_express.html

■JR常磐線ご利用の場合

「上野駅」から60分「荒川沖駅」下車 西口 → 西口4番のりばから関東鉄道バス「筑波大学中央行」または「つくばセンター行(並木経由)」に乗車、「並木二丁目」下車、「産総研つくば中央」まで徒歩3分

タクシーをご利用の場合「荒川沖駅」から「産総研つくば中央」まで約15分です。

■常磐高速バスご利用の場合

「東京駅八重洲南口」から「筑波大学/つくばセンター行」(常磐高速バス 約65分 片道1,150円)に乗車、「並木二丁目」下車「産総研つくば中央」まで徒歩3分

平成25年度 環境技術実証事業 ヒートアイランド対策技術分野(地中熱・下水等を利用したヒートポンプ空調システム)における実証対象技術の選定について

平成25年8月27日

特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会

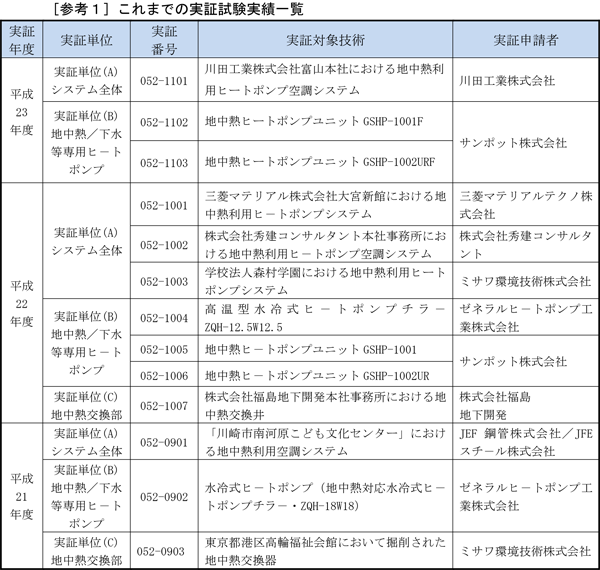

5月21日(火)から実証対象となる技術の募集を行っている、平成25年度環境技術実証事業 ヒートアイランド対策技術分野(地中熱・下水等を利用したヒートポンプ空調システム)において、当協会は下表の1件を選定し、環境省から承認されました。

| 実証単位 | 実証対象技術 | 実証申請者名 |

|---|---|---|

| (A)システム全体 | 埼玉県桶川市の株式会社PEC事務所における 地中熱利用冷暖房システム |

株式会社PEC |

詳しくは、環境省の報道発表(http://www.env.go.jp/press/index.php)をご覧ください。

今回承認を受けた実証対象技術については、実証試験計画に沿って、今年度末までに実証試験を実施し、実証試験結果報告書として取りまとめ、公表される予定です。

なお、「実証単位(B)地中熱・下水等専用ヒートポンプ」及び「(C)地中熱交換部」については、10月31日(木)まで、今年度の実証対象技術として引き続き募集を行っております。「実証単位(A)システム全体」については、6月28日(金)をもって、今年度分の受付を締め切りました。

募集内容は、このホームページの新着情報の5月21日の実証対象技術の募集開始の案内をご覧ください。

※ただし、上記受付期間内であっても、応募件数の状況によって、募集を終了する場合があります。その際は、当協会ホームページ又は環境省の発表をもってお知らせします。また、技術の内容によっては、申請時期との関係により年度内の実証試験の完了が困難として、申請をお受けできない場合もありますので、あらかじめご了承下さい。

地中熱利用促進協会主催 第2回地中熱設計講座のご案内

再生可能エネルギーの急速な広まりが期待される現在、地中熱の正しい設計の必要性が高まっています。NPO法人地中熱利用促進協会では、第2回地中熱設計講座を以下のとおり開催いたします。

この設計講座では、今後、地中熱設備の設計に携わる方を対象に、性能予測ツール「Ground Club」を使った設計演習を行います。ふるってご参加下さい。なお、実習に用いるパソコンは、各自でご持参願います。

OS:Windows XP 以上、解像度:1024×768 以上、Excel がインストールされていること。

Ground Club は、当日、演習バージョンをインストールします。過去に試用版のインストール歴のないマシンをご用意下さい。また、やや重い処理を行いますので、できるだけスペックの高いマシンのほうが望ましいです。

1.開催期日と会場

会場案内図 |

期日:

平成25年8月9日(金)9:10~17:10

(受付開始 8:50)

会場:

ゲートシティ大崎(JR大崎駅前)

ゲートシティホール ルームC(地下1階)

東京都品川区大崎一丁目11番1号

Tel.03-5494-5311

http://www.gatecity.jp/

2.講師およびプログラム

北九州市立大学 講師 葛 隆生

ゼネラルヒートポンプ工業株式会社 常務取締役 柴 芳郎

プログラム

| 時間 | 講義内容 | 講師 |

| 8:50~9:10 | 受付 | |

| 9:10~9:15 | 開会挨拶 | 地中熱利用促進協会 理事長 笹田 政克 |

| 9:15~10:45 | ・地中熱設計の必要性 ・目標COPによる最適化 ・目標ブライン温度による最適化 |

北九州市立大学 講師 葛 隆生 |

| 10:45~10:50 | ||

| 10:50~12:20 | ・Excelによる手動負荷計算方法 (負荷入力データ作成) |

ゼネラルヒートポンプ工業(株) 柴 芳郎 |

| 12:20~13:05 | ||

| 13:05~14:35 | ・冷暖房バランスの場合 ・暖房リッチの場合 ・冷房リッチの場合 |

北九州市立大学 講師 葛 隆生 |

| 14:35~14:40 | ||

| 14:40~16:20 | ・5年間の計算と評価 | 北九州市立大学 講師 葛 隆生 |

| 16:20~17:00 | ・地中熱設計と設計例の紹介 | ゼネラルヒートポンプ工業(株) 柴 芳郎 |

| 17:00~17:10 | 受講証明書配布・閉会挨拶 | 地中熱利用促進協会 |

3.募集人員および申込方法

募集人員:

40名(先着順)【終了しました。】

申込方法:

受講申込書に必要事項を記入の上、下記申込先にE-MailまたはFaxにてご送付下さい。

受講申込書(ワードファイル)

4.受講証明書

CPD対応、協会からは受講証明書を発行します。

5.参加費

| 協会会員 | 非会員 | 学生(5名まで) |

| 14,700円 | 21,000円 | 10,500円 |

参加費には、消費税が含まれています。

学生の方は、当日、学生証をご提示下さい。

6.懇親会

17:30より、ゲートシティ大崎内の「the Falchi」において、懇親会を開催します。参加費は5,000円です。

7.昼食の予約

プログラムの都合で昼休みが短いため、上記の「the Falchi」にて昼食の予約を受け付けます。料金は1,000円

で、サーロインステーキか本日のお魚料理のいずれかを選べます。受講申込書にてお申込み下さい。

8.お申込み先

特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会

〒167-0051

東京都杉並区荻窪5-29-20

Tel/Fax:03-3391-7836

E – m a i l:geohpaj@geohpaj.org

9.その他地中熱講座のご案内

協会では、今回開催する設計講座の他に、基礎講座、施工講座を開催しています。設計、施工講座につい

ては、基礎講座受講程度の知識を有することを前提としていますので、設計、施工講座を受講予定の方は、

あらかじめ基礎講座を受講いただきますよう、お願いいたします。

■第8回地中熱基礎講座

対象:

業務上、地中熱に関する基礎的な知識が求められる方等

内容:

オーム社刊「地中熱ヒートポンプシステム」をテキストに、地中熱利用全般についての基礎的な知識を学習する。

期日:

平成25年11月20~21日に開催します。

■第2回地中熱施工講座

対象:

地中熱設備の施工に携わる方等

内容:

協会で作成した「施工管理マニュアル」に基づき、正しく性能を発揮できる地中熱設備の施工技術について学習する。

期日:

平成26年2月開催予定。

地中熱利用シンポジウム 札幌 「寒冷地における地中熱利用」

※終了しました。

1.趣旨

東日本大震災に端を発する電力事情の悪化から、全国的に供給力不足や電気料金・燃料の高騰が危惧されています。地中熱利用ヒートポンプシステムは、古くから北海道における暖房として利用されており、今後の普及に大きな効果がよせられています。

今回のシンポジウムは、札幌市において、「寒冷地における地中熱利用」をテーマに開催します。

2.主催

特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会

3.日時・会場

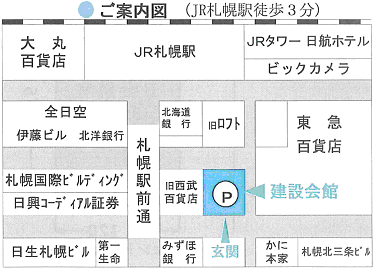

| 日 時 | : | 平成25年6月28日(金)10:00~15:30 (受付開始 9:30) |

|

| 会 場 | : | 北海道建設会館(9階大ホール) 札幌市中央区北4条西3丁目1番地 TEL011-261-6188・FAX011-261-6190  |

|

| 参加費用 | : | 無料 | |

| 定 員 | : | 200名 | |

4.シンポジウムプログラム

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5.申込方法

終了しました。

申込用紙に必要事項を記載の上、下記までE-mail、FAX或は郵送でお送りください。

〒167-0051

東京都杉並区荻窪5-29-20

特定非営利活動法人地中熱利用促進協会

服部・赤木

FAX:03-3391-7836

E-mail:geohpajs@geohpaj.org

地中熱利用シンポジウム 札幌 「寒冷地における地中熱利用」申込書ダウンロード(ワードファイル)

平成25年度 環境技術実証事業 ヒートアイランド対策技術分野(地中熱・下水等を利用したヒートポンプ空調システム)における実証対象技術 募集要領

平成25年度 環境技術実証事業

ヒートアイランド対策技術分野

(地中熱・下水等を利用したヒートポンプ空調システム)

における実証対象技術

募 集 要 領平成25年5月21日

特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会特定非営利活動法人地中熱利用促進協会は、環境省が実施する「平成25年度環境技術実証事業ヒートアイランド対策技術分野(地中熱・下水等を利用したヒートポンプ空調システム)」における実証機関として、実証対象技術を下記のとおり募集いたします。 記 1.募集の概要

(1)実証対象技術

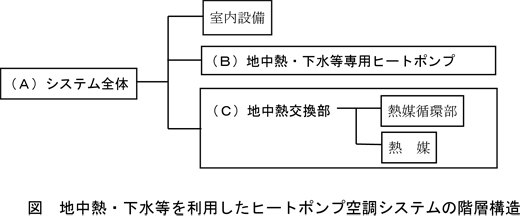

本実証試験の対象とする地中熱・下水等を利用したヒートポンプ空調システムとは、地中熱及び地下水、下水、河川水等(以下、下水等)を熱源とし、ヒートポンプによって効率的に暖冷房を行うシステム全般のことです。当該システムは、下図に示すような階層的な技術の組み合わせで構成されており、各階層での製品や技術を有する企業、販売事業者およびユーザーからの実証申請を想定しています。その階層ごとに実証単位と呼ぶ以下に示す(A)(B)(C)の技術のまとまり(単位)で実証試験を行います。各実証単位の実証項目については、(2)に示す実証試験要領を御参照ください。

実証単位(A)システム全体

-地中熱交換部からヒートポンプまでを含めた、当システムに関わる技術全体を指す。

実証単位(B)地中熱・下水等専用ヒートポンプ

-地中熱や下水熱等を熱源として想定し、各熱源温度を適正温度範囲とする水冷式ヒートポンプ。設備機器メーカーが販売する既製品単位を想定している。

実証単位(C)地中熱交換部

-地中熱交換井からヒートポンプの地中熱源側の熱媒出入口までを範囲とするシステム。土木系企業の技術のみで設置が可能な技術範囲と想定している。

(2)実証試験の内容及び方法、実証の申請及び実施に関する要領

「環境技術実証事業ヒートアイランド対策技術分野(地中熱・下水等を利用したヒートポンプ空調システム)実証試験要領」(平成25 年5月10日付)をご確認ください。(添付資料)(下記のURL でも見られます。)

http://www.env.go.jp/policy/etv/t3_06.htmlまた、環境技術実証事業全般については、次のものを参照してください。

「環境技術実証事業実施要領」(平成25 年4 月1 日付)(添付資料)

http://www.env.go.jp/policy/etv/pdf/intro/yoryo_h25.pdf

環境省・環境技術実証事業ウェブサイト

http://www.env.go.jp/policy/etv/

(3)実証試験にかかる費用負担

この実証試験は、手数料徴収体制で実施しています。手数料徴収体制では実証試験実施に係る経費のうち、実証機関に発生する「測定・分析等の費用」、「人件費」、「消耗品費」、「旅費」の4項目に関する費用を手数料として実証申請者が負担することとなります。また、手数料とは別に実証対象技術の試験実施場所への持ち込み・設置、現場で実証試験を行う場合の実証対象技術の運転、試験終了後の実証対象技術の撤去・返送に要する費用は実証申請者の負担となります。

手数料金額は、実証対象技術のシステムの大小、測定器の有無及びその精度、測定器取り付け撤去工事の大小など、設備の条件等により変動します。そのため一律に手数料金額を提示することはできませんが、代表的なケース別の手数料金額は、次の費目の合計として概算を算出することができます。1)実証単位(A)

[1]ケース(A)-1 標準的な場合(測定器がついておらず、サーマルレスポンス試験も必要な場合)・測定器の借料・損料(必要な測定器の購入金額と同じ程度)

必要な測定器の種類は温度計、流量計、電力量計ですが、詳細は実証試験要領をご覧ください。

・測定器の取り付け・撤去工事費の実費(外部の専門業者に外注)

・サーマルレスポンス試験の外部委託費の実費(約50~100万円)

・実証機関の人件費(一件につき約20~50 万円程度。システムの設備条件、試験条件等により変動します。)

・実証機関の職員の旅費(東京―現地往復旅費4 回分、遠方では一泊二日の日当宿泊費を加算)

・消耗品費(若干)[2]ケース(A)-2 測定器がついている場合

・ケース(A)-1 のうち、測定器の借料・損料、測定器の取り付け・撤去工事費の実費は不要です。

[3]ケース(A)-3 サーマルレスポンス試験の既存データがある場合

・ケース(A)-1 のうち、サーマルレスポンス試験の実費は不要です。

2)実証単位(B)

・ヒートポンプ試験設備の借料(実証試験要領に規定する試験が適切に行える場合は実証申請者の自社設備を使用することも可能です。)

・実証機関の人件費 (一件につき約20~50 万円程度。試験設備の確認の多少、試験日数等により変動します。)

・実証機関の職員の旅費(東京―現地往復旅費2 回分、遠方では一泊二日の日当宿泊費を加算)

・消耗品費(若干)3)実証単位(C)

・サーマルレスポンス試験の外部委託費の実費(約50~100万円)

・実証機関の人件費(一件につき約20~50万円程度。試験日数、他工事との日程調整の有無などにより変動します。)

・実証機関の職員の旅費(東京―現地往復旅費2回分、遠方では一泊二日の日当宿泊費を加算)

・消耗品費(若干)手数料の金額は、申請受付後に、実証機関が実証対象技術の設備の状況を確認した上で決めることとなります。なお、手数料の概算については、申請書受付前でも実証機関においてご相談に応じます。

(4)実証申請者の条件

本事業に実証申請者として参加する事業者は、実証対象技術との間に、以下のような具体的な関係を有することが求められております。[1]実証対象となる「(A)システム全体」、「(B)地中熱・下水等専用ヒートポンプ」、「(C)地中熱交換部」の製造・施工等を行っている事業者(ただし、上記(C)については、「地中熱交換器製造業者」及び「地中熱交換井施工業者」に限る)

[2]上記(A)~(C)の販売事業者(販売代理店を含む)

[3]上記(A)、(C)を含むヒートポンプ空調システムを導入している法人又は個人※ただし、上記[2]、[3]については、製造・施工事業者等から実証申請の許諾を得ており、かつ実証試験の実施にあたり必要な情報や製品、人員等を入手可能な体制を有している者に限る。

なお、実証対象技術の選定については、申請された内容に基づき、有識者で構成する技術実証検討会の意見を踏まえた上で、総合的に判断されることになりますので、申請された技術について実証試験を行うことが出来ない場合があります。

(5)申請書の受付期間

平成25年5月21日(火)~10月31日(木)

※ただし、「実証単位(A)システム全体」は、夏季冷房期間における実証試験の実施が必須項目とされることから、受付期間は、6 月28日(金)までとなります。

また、上記受付期間であっても、応募件数の状況によっては、応募の受付を終了する場合があります。その際は、当協会のウェブサイトでの発表をもってお知らせしますので、あらかじめご了承ください。

(6)申請方法

申請書1部と技術資料等を郵送にて提出してください。様式は、申請書類の「1)実証申請書」をご使用ください。

なお、審査や試験計画作成を効率的に行えるよう、システム図、設備配置図、機器仕様などの技術的な資料は、できるだけ添付してください。・申請書類

1)実証申請書 (添付のWord ファイルに記入してください。)

2)技術資料等(添付の実証申請書を参照ください。)・添付資料

1)実証試験要領(PDF ファイル)

2)環境技術実証事業実施要領(PDF ファイル)

(7)「実証申請書」提出先及び問合せ先

〒167-0051

東京都杉並区荻窪5丁目29番20号

パシフィックアークビル5階

特定非営利活動法人地中熱利用促進協会(事務局 宮崎眞一、小間憲彦)

電話/FAX番号:03-3391-7836

E-mail アドレス:geohpaj@geohpaj.org

URL:https://www.geohpaj.org/wp2/

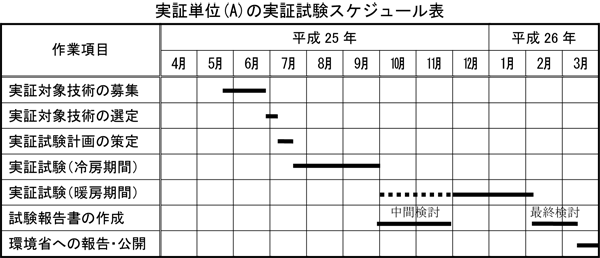

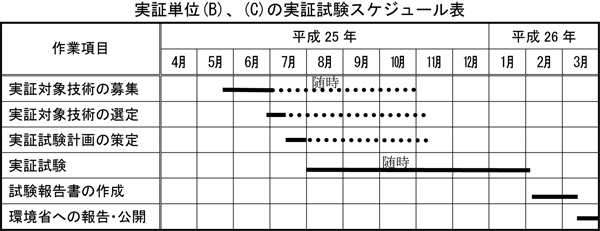

2.平成25年度の実証試験スケジュール

(1)実証単位(A)システム全体

(2)実証単位(B)地中熱・下水等専用ヒートポンプ、実証単位(C)地中熱交換部

3.その他

実証試験の結果は、実証試験結果報告書として取りまとめ、試験結果の如何に関わらず、すべての実証試験結果報告書は、環境省・環境技術実証事業ウェブサイトで公表します。なお、特許出願等の関係で公開を希望されない情報などについては、別途協議いたします。

また、実証試験を行った実証対象技術には、環境省から「環境省環境技術実証事業個別ロゴマーク」が交付されます。

本事業は、実証対象技術の性能を客観的に試験し、その結果を公表するものであり、その技術について、環境省や地中熱利用促進協会が保証、認証、許可等を与えるものではありません。

[参考2]環境技術実証事業について

環境技術実証事業は、既に適用可能な段階にありながら、環境保全効果等についての客観的な評価が行われていないために普及が進んでいない先進的環境技術について、その環境保全効果等を第三者が客観的に実証することにより、環境技術実証の手法・体制の確立を図るとともに、環境技術の普及を促進し、環境保全と環境産業の発展に資することを目的とするものです。

なお、環境技術実証事業全般及び詳細については環境省・環境技術実証事業ウェブサイト(http://www.env.go.jp/policy/etv/)を参照してください。

長野県岡谷市における『地中熱シンポジウム ~地中熱利用の現状と展望~』

※終了しました

地中熱利用促進協会では、長野県岡谷市において『地中熱シンポジウム ~地中熱利用の現状と展望~』を下記のとおり開催いたします。

詳しくは掲載の案内をご参照の上、所定の申込用紙にてお申込み下さい。

| 記 | |

|---|---|

| 日時: | 平成25年5月18日(土)13:00~16:30 |

| 会場: | 『テクノプラザおかや』大研修室(岡谷駅より徒歩1分) |

| 主催: | 特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会 |

| 後援: | 岡谷市、岡谷市民新聞社、長野日報社、新建新聞社 |

長野県岡谷市における『地中熱シンポジウム ~地中熱利用の現状と展望~』参加申込書(ワードファイル)

第7回地中熱基礎講座

<終了しました>

協会では、地中熱利用について基本から勉強したいという方を対象として、基礎講座を開催しています。過去に6回開催していますが、毎回、定員を越える参加希望があり、好評をいただいています。基礎講座では、オーム社から出版されています「地中熱ヒートポンプシステム」を教材として、成田樹昭教授をはじめ一流の先生方に講義をしていただき、2日目の午後には、見学会も計画しています。多くの方のご参加をお待ちしています。

第7回地中熱基礎講座を5月14日(火)-15日(水)に川崎市産業振興財団 9F第3研修室にて開催されます。

定員は60名です。

お早めに所定の参加申し込み書に記入の上、メールまたはFAXで事務局までお送りください。

第7回地中熱基礎講座 ご案内・受講申込書(PDFファイル)

第7回地中熱基礎講座 ご案内・受講申込書(ワードファイル)

第7回地中熱基礎講座 プログラム(PDFファイル)

【会員の皆様へ】将来の協会のあり方タスクフォース報告書について

将来の協会のあり方につき、平成24年7月以降、タスクフォースによる検討を重ねてまいりましたので、その報告書を会員専用ページに掲載しました。

是非ご覧下さい。

- 会員専用ページ

※こちらは会員のみご覧いただけます。

平成25年度地中熱利用予算関連情報

平成25年度地中熱利用関連の新規予算公表されましたので、2月25日に地中熱利用促進協会が開催いたしました説明会において、経済産業省と環境省からご説明をいただきました。

その説明資料を掲載しましたのでご覧下さい。

以下の資料に記載のない補助金についても、地中熱利用に関連するものについては協会のホームページで随時お知らせする予定です。平成24年度の補助金については、すでにホームページの補助金に掲載していますので、ご参考にしてください。

- 経済産業省・地中熱等関連支援措置の紹介(PDFファイル)

- 環境省・地中熱利用に関する環境省の 取組について(PDFファイル)

「平成25年度 経済産業省・環境省関連新規予算説明会」

平成25年度の政府予算案が公表されましたので、地中熱利用促進協会は、経済産業省と環境省にお願いをして、関連する新規予算についてご説明をいただくことになりました。

参加を希望される方は、申込書にご記入にうえ、地中熱利用促進協会までお送りください。-終了-

| 日 時 | : | 平成25年2月25日(月)10:00~11:30(受付開始10:00) | ||

| 会 場 | : | 東京都千代田区 内幸町ホール 東京都千代田区内幸町1丁目5−1 03-3500-5578 http://www.uchisaiwai-hall.jp/data/koutsu.html |

||

| 主 催 | : | 特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会 | ||

| プログラム | : | 10:30-10:35 | 挨拶 地中熱利用促進協会 理事長 笹田 政克 | |

| 10:35-11:00 | 経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 政策課制度審議室 「再生可能エネルギー熱利用高度複合システム実証事業」 |

|||

| 11:05-11:30 | 環境省 水・大気環境局 土壌環境課地下水・地盤環境室 「先進的地中熱利用ヒートポンプシステム導入促進事業」 |

|||

| 参 加 費 | : | 無料(先着150名で締め切ります。) | ||

申込書

下記リンクよりダウンロード下さい。

平成25年度 経済産業省・環境省関連新規予算説明会申込書(wordファイル)

| 申し込み先: | 特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会 〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-29-20 担当者 事務局長 服部、赤木 Tel/Fax: 03-3391-7836(事務局) E-mail: geohpajs@geohpaj.org |

|||

平成24年度 第2回 地中熱利用シンポジウム「都市部における再生可能エネルギー熱利用」終わりました

平成24年度 第2回 地中熱利用シンポジウム

「都市部における再生可能エネルギー熱利用」

| 日時: | 平成25年2月25日(月)午後1時~5時まで 受付開始12:30 | |

| 会場: | 東京都千代田区 内幸町ホール | 東京都千代田区内幸町1丁目5−1 03-3500-5578 http://www.uchisaiwai-hall.jp/data/koutsu.html |

| 主題: | 「都市部における再生可能エネルギー熱利用」 都市部で活用できる熱エネルギーとして地中熱のほか下水熱、河川熱などを取り上げ、それらの熱利用の現状をいくつかの導入事例をもとに紹介するとともに、こらからの都市部における再生可能エネルギーの熱利用について、複合的利用の可能性も視野にいれながら展望する。 |

|

| 主催: | 特定非営利活動法人 地中熱利用促進協会 | |

| 後援: | 東京都環境局 | |

プログラム

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 参加費: | 無料 (但し、講演資料代:協会会員1,000円、非会員2,000円) |

| 懇親会: | 17:30より、「天空飲茶酒家」 東京都中央区銀座7-2-20 パシフィック銀座ビル8F 会費4,000円 |

第1回 地中熱施工講座案内

※終了しました。

第1回 地中熱施工講座案内

協会は、平成22年3月以来、基礎講座を6回開催してまいりました。今年から従来の基礎講座を拡充再編し、基礎講座、設計講座、施工講座の3講座からなる地中熱講座といたしました。

このたび、協会の施工マニュアルが完成に近づいたため、これをテキストとし、各章を執筆していただいた専門家を講師として、第1回地中熱施工講座を開催することとなりました。基礎講座から一歩進んで、地中熱利用の工事施工に必要な内容が網羅されています。

施工講座: 開催日程 2013年2月19日(火)

会 場: 東京都千代田区九段下 スター貸し会議室 第2、3会議室

東京都千代田区九段北1-12-3 井門九段北ビル2F

参加費: 会員14,700円、非会員21,000円

プログラム

| 時間 | 講義内容 | 講師 |

| 09:00 | 受付開始 | |

| 09:30~09:35 | 開会挨拶(5分) | 地中熱利用促進協会理事長 笹田 政克 氏 |

| 09:35~09:50 | 第1章 序論(15分) | |

| 09:50~10:30 | 第2章 設計フロー(40分) | ジオシステム(株) 高杉 真司 氏 |

| 10:30~11:30 | 第3章 事前調査・熱応答試験(60分) | 産総研 内田 洋平 氏 ジオシステム(株) 舘野 正之 氏 |

| 11:30~11:40 | ****休憩**** | |

| 11:40~12:40 | 第4章 地中熱交換器/熱交換方式(60分) | (株)イノアック住環境 小野 雅敏 氏 シーシーエス(株) 山田 知矢 氏 |

| 12:40~13:40 | ****昼食**** | |

| 13:40~14:40 | 第4章 地中熱交換器/掘削方法(60分) | (株)日さく 芝宮 一郎 氏 |

| 14:40~15:40 | 第5章 配管(60分) | 東急建設(株) 中川 政一 氏 |

| 15:40~15:50 | ****休憩**** | |

| 15:50~16:40 | 第6章 ヒートポンプ(熱源機)と熱源補機(50分) | サンポット(株) 岡本 淳也 氏 |

| 16:40~17:20 | 第7章 試運転、第8章 維持管理(40分) | ゼネラルヒートポンプ工業(株) 柴 芳郎 氏 |

| 17:20~17:40 | 理解度テスト(20分) | |

| 17:40~17:45 | 閉会挨拶(5分) | 地中熱講座Gリーダー 高橋 宜宏 氏 |

| 18:00~ | ****懇親会**** | 会場:未定、会費5,000円 |

お申し込みは、別紙 申し込み用紙 に記入して、協会までメールまたはFAXでお送りください。

Mail:geohpajs@geohpaj.org FAX:03-3391-7836

平成24年度環境技術実証事業 ヒートアイランド対策技術分野 (地中熱・下水等を利用したヒートポンプ空調システム) における実証対象技術の選定について

|

|||||||

|

|

||||||

| 平成24年度環境技術実証事業 ヒートアイランド対策技術分野 (地中熱・下水等を利用したヒートポンプ空調システム)における実証機関である特定非営利活動法人地中熱利用促進協会は、実証対象技術を選定し、環境省の承認を得ましたので、お知らせいたします。 | |||||||

|

1.実証対象技術の選定 2.今後の予定 <問い合わせ先> |

|||||||

| 参考(背景・経緯) 環境技術実証事業は、既に適用可能な段階にありながら、環境保全効果等についての客観的な評価が行われていないために普及が進んでいない先進的環境技術について、その環境保全効果等を第三者が客観的に実証することにより、環境技術を実証する手法・体制の確立を図るとともに、環境技術の普及を促進し、環境保全と環境産業の発展を促進することを目的とするものです。 本技術分野では、ヒートアイランド対策技術のうち、「地中熱・下水等を利用したヒートポンプ空調システム」※の実証試験を行っています。 |

|||||||

|

|||||||

|

別紙 |

|||||||

地中熱利用促進 地域交流2012岐阜のご案内

| 地中熱利用促進 地域交流2012岐阜 | ||||||||||||||||||||||||||

| 特定非営利活動法人(NPO法人) 地中熱利用促進協会 | ||||||||||||||||||||||||||

| 1.開催概要

日 時:平成24年11月13日(火) 10:00~16:50 講演会・展示会 2.講演スケジュール(敬称略)

3.展示会 (ホール前・研修室6) 展示時間 : 10:00~15:30 ※展示会出展及び見学会を希望されるお申込者には、岐阜地中熱利用研究会から詳細要綱をメールでお送りします。 4.懇親&情報交流会 17:00~18:30(1階レストラン、事前申込者100名)参加費:4,000円 5.見学会 11月14日(水) 参加費 4,000円(昼食代含む) 定員:先着40名 会場案内図

【新幹線で来られる方】 【飛行機で来られる方】 6.申込方法 参加を希望される方は、以下に直接お申し込み下さい。 ◆申込書送り先 岐阜地中熱利用研究会 ◆申込期限 ※資料代、懇親&交流会および見学会の参加費は、当日受付でお支払い下さい。 地域交流会参加申込書 (2012gifu .doc)(152kB) 以上 |

平成24年度 環境技術実証事業 ヒートアイランド対策技術分野 (地中熱・下水等を利用したヒートポンプ空調システム) における実証対象技術 募集要領(追加募集)

|

||||||||||||||

TRT事業者の関心表明募集を開始しました。

|

|||||||||||||

地中熱利用促進協会主催 第1回地中熱設計講座を開催致しました

|

||||||

|

||||||

|

||||||

| 再生可能エネルギーの急速な広まりが期待される現在、地中熱の正しい設計の必要性が高まっています。NPO法人地中熱利用促進協会では、第1回地中熱設計講座を以下のとおり開催いたします。 この設計講座では、今後、地中熱設備の設計に携わる方を対象に、性能予測ツール「Ground Club」を使った設計演習を行います。ふるってご参加下さい。なお、実習に用いるパソコンは、各自でご持参願います。 OS : Windows XP以上、解像度:1024×768以上、Excelがインストールされていること。 Ground Clubは、当日、演習バージョンをインストールします。過去に試用版のインストール歴のない マシンをご用意下さい。また、やや重い処理を行いますので、できるだけスペックの高いマシンのほう が望ましいです。 |

||||||

1.開催期間と場所

2.講師およびカリキュラム

3.募集人員および申込方法

4.受講証明書

5.参加費

6.お申込み先

7.その他地中熱講座の案内

|

節電に最も効果のある地中熱ヒートポンプ

| 平成24年7月24日 | |

|

|

| NPO法人 地中熱利用促進協会 | |

| 原発事故以降の電力不足の中で、今年も節電への対応に苦しい取り組みをされているのではないでしょうか。節電・省エネをお考えの皆様に地中熱を利用した節電法についてご紹介します。毎年、夏の午後のピーク電力への対応が、節電においては最も切実な問題です。夏の暑い時期にこれ以上の節電というと、あとは快適性を犠牲にして冷房を切ったりするしかないと思われている方も多いと思います。しかし、その選択肢は熱中症のリスクを抱えていますし、そこまで行かなくとも作業能率の低下という問題が残ります。

自然界には意外に身近なところに冷たい場所(冷熱源)があります。皆様の足下にある地中の温度は年間通して一定しており、ほぼその地域の年平均気温と同じです。この地中にある熱(地中熱)は、夏は冷熱源として、冬は温熱源として利用できます(図1)。 |

|

| 地中熱を利用した エアコン(地中熱ヒートポンプ:図2)を使うと、通常の空冷エアコン(空気熱源ヒートポンプ)に比較して格段に少ないエネルギーで冷房ができます。その原理を簡単に説明します。熱は温度の高いところから低いところに向かって流れます。従って、空冷エアコンで室内の排熱をするためには、室外機から放熱する際の 温度を、外気温より高くする必要があります。その状況は、エアコンの室外機からの熱風を体感された方にはご理解いただけると思います。特に夏の暑い日は放熱のために、より多くの電力が使われることになります。一方、地中熱ヒートポンプでの放熱先の地中は、夏は冷えていますので、たやすく熱が逃げてくれ、少ないエネルギーで室内の排熱が可能になります。地中熱ヒートポンプは空冷エアコンより格段に少ない電力で冷房ができるのです。 この仕組みから、特に夏に多くの電力を消費する酷暑日ほど、地中熱ヒートポンプの節電効果が大きくなることを理解していただけると思います。冬の暖房も同じです。冬季には逆に地中の温度が気温より高くなっていますので、地中熱ヒートポンプによる暖房が効率的にできます。昨年は節電で石油ストーブが売れましたが、化石燃料の消費は地球温暖化対策だけでなく貿易収支の面からも問題です。地中熱のような国産の熱エネルギーを使っての節電が望ましい姿だと思います。 業務用の地中熱ヒートポンプと空冷エアコンの実績値を比較してみると、空調を地中熱にした場合、少なく見積もっても消費電力は3分の1程度削減できる見込みです(図3)。また、地中熱利用は、冷房排熱を外気に放熱しませんのでヒー トアイランド対策にも効果的です。外気が高温にならない分だけ、冷房の電力消費を抑えることができますので、これも節電に加算されます。日本地熱学会では地中熱利用が普及した際のヒートアイランド現象抑制効果も考慮すると、空冷エアコン利用時と比べ、冷房時の消費電力は半分程度になると試算しています。 |

|

| それでは、地中熱ヒートポンプの導入により、夏の電力のピークカットにどの程度の貢献ができるでしょうか。東電管内の業務用空調について見ると、夏の冷房需要が1,000万kWあります(図4)。地中熱ヒートポンプの導入による電力削減に、ヒートアイランド抑制効果による電力削減を加え半分が削減できるとすると、東電管内の業務用だけでも500万kW程度の節電効果になるものと考えられます。これに家庭用の空調も考慮し全国規模で予測してみると、東電の電力供給は全国の約3割ですので、日本全体では地中熱ヒートポンプの導入による節電効果は1,000万kWを大きく超える規模になるものと推定されます。 そうはいっても、地中熱の利用はまだわずかです。これは認知度が低いこともさることながら、初期コストが割高であることが普及の障壁となっています。地中熱利用による省エネ効果で、ランニングコストは大幅に削減できますので、長期にわたって利用すれば初期投資は回収できるわけですが、その回収年数が10年以下になってい る設備はまだ少ないのが現状です。しかし、2010年に地中熱は再生可能エネルギーとして国に認知され、国からの助成が受けられるようになりました。経済産業省による再生可能エネルギー熱利用の助成事業や、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス推進事業等では、地中熱ヒートポンプへの導入支援の補助金があります。新エネルギー導入促進協議会、環境共創イニシアチブが、2012年度の助成事業の窓口となっています。このほか、地域によっては地方公共団体からの助成も受けられます。 地中熱ヒートポンプは、今年5月に開業した東京スカイツリーでも、高効率な冷暖房システムの中で活用されています。ここ数年全国的に地中熱ヒートポンプの導入が増えてきています。これから地中熱利用の普及が進展すれば、再生可能エネルギーの熱利用分だけ、発電所の設備容量を削減することが可能になります。節電・省エネの有力な手段ですので、新築や設備更新の際に是非地中熱の利用をご検討ください。 |

|

|

節電に最も効果のある地中熱ヒートポンプ (pdf版資料:235kB) |

|

平成24年7月 地中熱利用シンポジウム開催のご案内

|

|

|

平成24年度 環境技術実証事業ヒートアイランド対策技術分野(地中熱・下水等を利用したヒートポンプ空調システム)における実証対象技術の公募を開始しました。

|

||||||||||||||||

地中熱利用促進協会主催 第6回地中熱基礎講座を開催致しました。

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

| 再生可能エネルギーの急速な広まりが期待される現在、地中熱に係わる講習会の必要性が高まっております。NPO法人地中熱利用促進協会では、第6回地中熱基礎講座を以下のとおり開催いたします。是非、ご参加のご検討を宜しくお願い致します。 | ||||||||||||

1.開催期間と場所

2.募集人員および申込方法

3.講座テキスト

4.見学場所

5.受講証明書

6.参加費

7.お申込み先

8.その他地中熱講座の案内

|

震災復興に取り組まれている皆様へ

| 平成23年6月7日 |

|

| NPO法人 地中熱利用促進協会 |

| 1.はじめに このたびの東日本大震災で被災された皆様に心よりお見舞いを申しあげます。 東日本大震災とそれに伴う原発事故を受けて、わが国のエネルギー政策の見直しが始められています。再生可能な自然エネルギーがこれからの日本のエネルギーを担う1つの柱として注目を集めていますが、これからご紹介する地中熱は、日本中どこでも安定的に利用できる自然エネルギーです。地中熱は昨年改訂されたエネルギー基本計画に初めて取り上げられましたが、まだ国民の皆様に十分認知されている状況にはありません。環境性に優れた地中熱の利用についてご理解いただき、地中熱を被災地の復興に活用していただけますよう、これまでこの分野で数多くの経験をもつ地中熱利用促進協会は、この提言を作成いたしました。 地中熱利用促進協会は、設立8年目を迎えたNPO法人で、国民の生活環境の向上に寄与することを目的にして、地中熱利用に関する知識と地中熱利用技術の普及促進の活動を行っています。環境関連の展示会への出展やホームページ等での広報、市民相談等を通じて、多くの方に地中熱の優れた特性を知っていただくとともに、シンポジウムや講習会の開催、施工管理マニュアルの作成等で、地中熱利用技術の普及に努めてきています。2011年5月18日時点での当協会の会員数は、団体会員125社、個人会員41名、大学・官庁等の賛助会員53名です(https://www.geohpaj.org/wp2/index.htm)。 この度の東日本大震災からの復興に向けて、当協会では震災復興のタスクフォースを結成し、これまでの経験と実績をもとに、将来の日本のモデルになるような自然エネルギーを使った持続可能な社会を実現するために、地中熱利用でどのような貢献ができるかを検討いたしました。この提言はそのタスクフォースでの検討結果を取りまとめたものです。当協会ではすでに4月19日に節電・省エネに向けた緊急アピールとして「切り札は地中熱ヒートポンプによる冷暖房です」を発表し、ホームページに掲載しておりますので、この提言とあわせてご活用ください。 2.地中熱とは

このように気温が変化しても地温が一定であることは、昔から農村でもよく理解されており、野菜を一定温度の場所に貯蔵する「むろ」として、地中が活用されてきました(図2)。地中の温度が一定であることは住宅にも利用されており、私たちの先祖は縄文時代に竪穴住居に住んでいましたが、これも夏冷たく、冬暖かい地中熱をうまく取り入れた方法です(図3)。 3.地中熱の利用 年間通して温度が一定の地中熱は、いつでもどこでも利用できる状態にあります。現代の技術を使うと、この地中熱はどのように利用できるでしょうか。 地中熱ヒートポンプシステムは、一般住宅のほか、オフィス、店舗、学校、病院、宿泊施設、温浴施設、老人ホームなどの福祉施設、道路や駐車場の融雪施設などで、冷暖房、給湯、融雪に利用されています。特に、熱需要の多い病院、温浴施設、福祉施設は、地中熱の利用に向いており、また、最近では待機中の消防自動車の保温のため北海道の消防署での導入が進んでいます。 4.地中熱ヒートポンプの優れた点

5.地中熱の普及状況

6.他の再生可能エネルギーとの違い 地域では様々な自然エネルギーが利用できますが、それぞれに利用できる場所、時間帯の制約があるものが多く、利用形態も様々です。これらの自然エネルギー比較してみると、それぞれの自然エネルギーの特性が見えてきて、利用者側のニーズや利用場所との関係でエネルギーを選択することができると思います(表1)。 7.地中熱を利用したコミュニティ再生 昨年出された新成長戦略では、「グリーン・イノベーション」が成長分野のトップに挙げられています。環境・エネルギー大国を目指すグリーン・イノベーションでは、低炭素社会を実現するのみならず、新しい価値の創出により経済成長を牽引することが求められており、自然エネルギーの大量導入が大きな要素となることは確実です。そして、原発事故を伴う3月11日の東日本大震災は、この自然エネルギーに向かう流れを、大きく加速しました。

このイメージ図では、地中熱を利用したコミュニティの再生を描いています(図7)。建物が大都市のように密集せず、この図に描かれている程度の建物間隔でコミュニティが構成される場合、自然エネルギーである地中熱の利用で、それぞれの施設の冷暖房・給湯・融雪の熱エネルギーは、全て賄うことができます。しかし、地中熱の場合は、電気をつくることができませんので、コミュニティに必要なエネルギーを100%自然エネルギーで賄うには、住宅や建物を活用した太陽光発電や、近隣の立地条件のよい場所での風力発電や小水力発電との組み合わせが必要となります。さらに、バイオマスや太陽熱もそれぞれの特徴と地域の社会構造を考慮して組み合わせていけば、それぞれの地域で自然エネルギーのベストミックスができるはずです。 8.地中熱の取り出し方 最後に地中からの熱の取り出し方について説明します。地中熱利用ヒートポンプシステムでは、熱源を地中そのもの(土壌、地層、岩盤など)に求めるか、地中から汲み上げた地下水に求めるかで、システムの構成が異なります。地中そのものに熱源を求める場合は、図8にあるような地中熱交換器を設置します。地中熱は熱交換器中のパイプの中を流れる水(不凍液)を通して採放熱されます。このシステムはクローズド型(あるいはクローズドループ)と呼ばれます。もうひとつのシステムは、地中の帯水層中から汲み上げた地下水から採放熱するもので、地下水は外界の一部となっていますのでオープン型(あるいはオープンループ)と呼ばれます(図9)。熱源の利用が効率良く行われれば、地中熱の導入コストが下がります。 8.1.クローズド型 ・水平型熱交換器 8.2.オープン型 ・井戸水 ・農業用水 ・工業用水 9.おわりに 東日本大震災からの復興にあたって、創造的な復興が唱えられています。復興会議の原則4は「自然エネルギー活用型地域の建設」です。自然エネルギーを活用した創造的なエネルギーシステムを東日本につくるチャンスです。また、自然エネルギーを利用したスマートコミュニティの概念を実現できるチャンスでもあるはずです。被災地に再生されたコミュニティが、これからの日本を先導するエネルギーモデルとなったら素晴らしいと思います。自然エネルギーの活用においては、この提言で述べた地中熱もその一翼を担うことができると信じています。 NPO法人地中熱利用促進協会では、東日本の被災地復興への支援を続けていきますので、地中熱利用に関するご質問、ご意見がありましたら、協会事務局まで御連絡をお願いいたします。 |

| 震災復興に取り組まれている皆様へ(pdf版資料:826kB) |

地球のエネルギーである地熱と地中熱は、太陽、風力、水力、バイオマスとともにポテンシャルの大きな自然エネルギーです。同じ地球のエネルギーでも、発電に利用される地熱エネルギーの分布が、火山の周辺の場所などに限られているのに対して、年間通して温度変化の小さい地中の熱的特性を活用する地中熱は、日本中どこでも利用できます。地表から10mくらいの深さのところでは、その場所の年平均気温とほぼ同じ温度になっており、年間を通してその温度はほとんど変化しませんので、地中熱では夏冬の地温と気温の温度差をエネルギーとして利用します(図1)。

地球のエネルギーである地熱と地中熱は、太陽、風力、水力、バイオマスとともにポテンシャルの大きな自然エネルギーです。同じ地球のエネルギーでも、発電に利用される地熱エネルギーの分布が、火山の周辺の場所などに限られているのに対して、年間通して温度変化の小さい地中の熱的特性を活用する地中熱は、日本中どこでも利用できます。地表から10mくらいの深さのところでは、その場所の年平均気温とほぼ同じ温度になっており、年間を通してその温度はほとんど変化しませんので、地中熱では夏冬の地温と気温の温度差をエネルギーとして利用します(図1)。

地中熱ヒートポンプシステムは、自然エネルギーである地中熱を使い、また省エネ機器であるヒートポンプを使っていますので、環境性能は抜群です。これまで石油を暖房に使っていた施設で地中熱ヒートポンプに代替すると、大きな省エネ効果とともに大きなCO2削減効果が得られます。たとえば、青森県の公共施設に地中熱ヒートポンプシステムを導入した例で見ると、省エネ率が46%、CO2削減は50%となっています(図5)。

地中熱ヒートポンプシステムは、自然エネルギーである地中熱を使い、また省エネ機器であるヒートポンプを使っていますので、環境性能は抜群です。これまで石油を暖房に使っていた施設で地中熱ヒートポンプに代替すると、大きな省エネ効果とともに大きなCO2削減効果が得られます。たとえば、青森県の公共施設に地中熱ヒートポンプシステムを導入した例で見ると、省エネ率が46%、CO2削減は50%となっています(図5)。 地中熱ヒートポンプの利用は、近年欧米諸国において急速に広がりつつあります。図6では5年ごとのデータを比較していますが、アメリカが一番普及しています。世界的に見ると地中熱は、他の自然エネルギー同様にこの15年間に大きな伸びを示しています。アジアでは中国の伸びが大きく、アメリカに次ぐ設備容量となっています(図6)。

地中熱ヒートポンプの利用は、近年欧米諸国において急速に広がりつつあります。図6では5年ごとのデータを比較していますが、アメリカが一番普及しています。世界的に見ると地中熱は、他の自然エネルギー同様にこの15年間に大きな伸びを示しています。アジアでは中国の伸びが大きく、アメリカに次ぐ設備容量となっています(図6)。